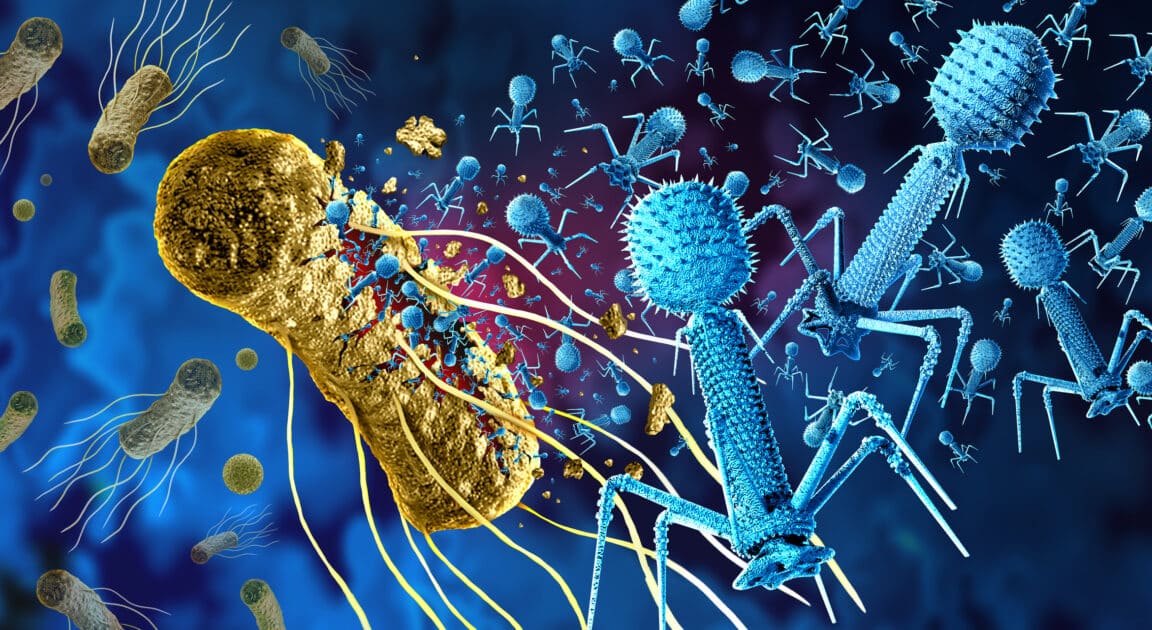

Dans un contexte actuel de résistance des bactéries aux antibiotiques, la recherche d’alternatives bat son plein. En France, des scientifiques ont focalisé leur attention sur la phagothérapie, c’est à dire le recours à des virus bactériophages. Le fait est que cette méthode est loin d’être une nouveauté, puisque datant de la première moitié du XIXe siècle.

Une méthode à nouveau explorée

En 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) tirait la sonnette d’alarme quant au phénomène de résistance aux antibiotiques. Si de nombreuses vies ont été sauvées depuis environ un siècle grâce aux antibiotiques, il s’avère que la nature s’adapte. En effet, les bactéries ont au fil du temps développé une résistance, rendant ce moyen de lutte de moins en moins efficace. Selon certains experts, les bactéries résistantes pourraient tuer jusqu’à dix millions de personnes d’ici 2050, si rien n’est fait.

Avec l’essor des antibiotiques dans les années 1930, une méthode très particulière ayant fait son apparition une décennie plus tôt a été finalement mise au placard. Il s’agit de la phagothérapie, c’est à dire l’utilisation de virus bactériophages dans la lutte contre les infections bactériennes. Dans le contexte actuel, cette stratégie suscite à nouveau l’intérêt des médecins et des chercheurs et ce, malgré la complexité de son déploiement en raison à l’imposante variété des bactériophages et leurs spécificité.

En fin d’année 2024, des chercheurs de l’Institut Pasteur, de l’AP-HP, de l’Université Paris Cité et de l’Inserm ont publié une étude dans la revue Nature Microbiology. Cette publication relate la mise au point d’un modèle à base d’intelligence artificielle capable de sélectionner efficacement des bactériophages en fonction du génome des bactéries à détruire.

350 000 interactions testées en deux ans

« Aujourd’hui, seuls quelques pays de l’Europe de l’Est, comme la Géorgie, utilisent encore la phagothérapie, tandis que dans les pays occidentaux, des bactériophages à ‘large spectre’ sont utilisés ponctuellement de façon compassionnelle, afin de traiter des infections chroniques multirésistantes aux antibiotiques, quand plus aucun médicament autorisé n’est efficace. », a expliqué Baptiste Gaborieau, un des chercheurs de l’étude dans un communiqué de l’Institut Pasteur.

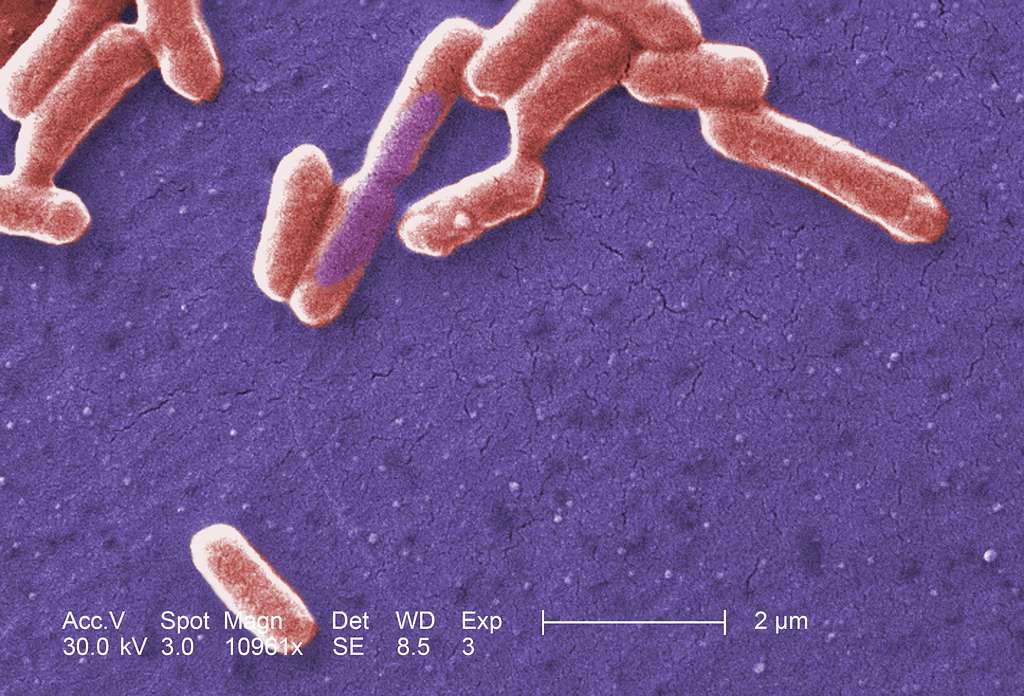

Depuis une vingtaine d’années, des essais cliniques notamment en Europe ont pour objectif de savoir quel bactériophage sera efficace pour lutter contre une infection donnée, dans la mesure où chaque virus de ce type peut infecter seulement certaines souches bactériennes. Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs français ont créé une base de données intégrant d’un côté 403 souches de bactéries Escherichia coli et de l’autre, 96 bactériophages. En deux ans, les meneurs de l’étude ont réussi à tester pas moins de 350 000 interactions et à identifier, les caractéristiques susceptibles de prédire l’efficacité des bactériophages au niveau du génome des bactéries.

Crédits : Picryl

Vers des phagothérapies personnalisées grâce à l’IA

« Contrairement à ce que l’on pensait initialement, ce sont les récepteurs à la surface des bactéries et non leurs mécanismes de défenses qui déterminent en premier lieu la capacité des bactériophages à pouvoir ou non infecter les bactéries, et qui présagent de leur efficacité. », a indiqué Florian Tesson, autre co-auteur de l’étude.

Ainsi est né un programme d’intelligence artificielle optimisé et efficace, se basant sur le génome des bactéries. Plus précisément, l’IA analyse les régions essentielles dans le codage des récepteurs membranaires des bactéries, autrement dit la porte d’entrée des bactériophages. Pour les chercheurs, ces travaux pourraient permettre l’élaboration de phagothérapies personnalisées dans le but de combattre des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques.