A l’échelle de la planète, la circulation thermohaline est régulièrement évoquée. Cependant, il existe des systèmes de courants marins plus locaux et moins connus du grand public, dont les potentiels dérèglements peuvent inquiéter. C’est notamment le cas du gyre de l’Atlantique Nord, ayant récemment fait l’objet d’une étude scientifique dont les résultats sont assez préoccupants.

Un sous-système très important

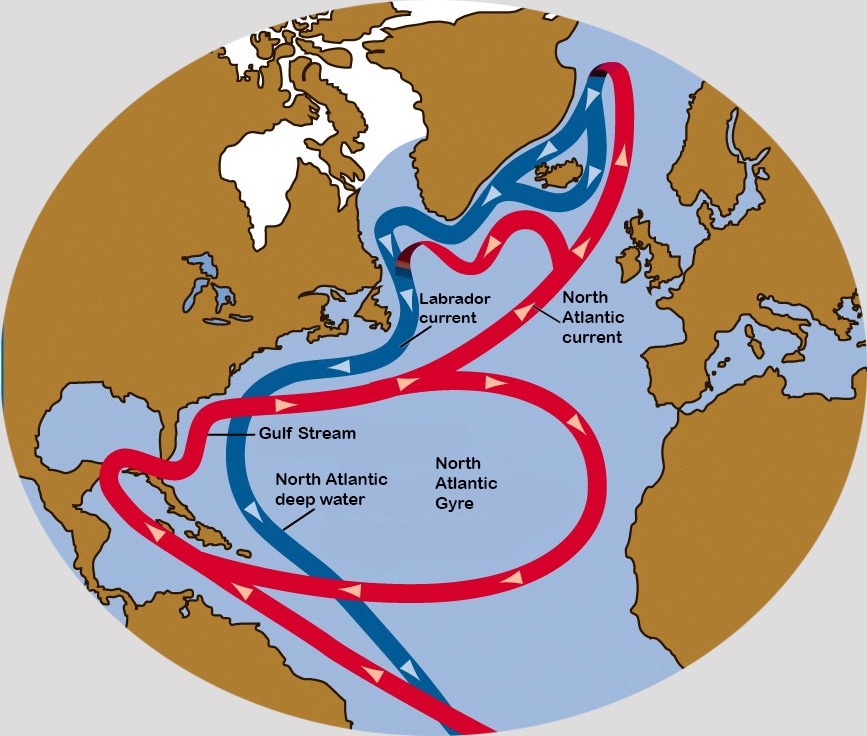

La circulation méridienne de retournement (AMOC) est le principal système de courants marins de l’océan Atlantique. Cette dernière fait partie de la circulation thermohaline, une immense boucle de circulation formée par la circulation océanique de surface et la circulation océanique profonde. A l’échelle planétaire, il s’agit d’un grand cycle brassant les eaux et convoyant la chaleur. Le gyre de l’Atlantique Nord est un des sous-systèmes de l’AMOC, un courant océanique circulaire se trouvant entre les côtes de l’Amérique du Nord à l’ouest, les côtes de l’Europe et de l’Afrique à l’est et celles de l’Islande au nord. Par ailleurs, ce gyre a fait l’objet forte médiatisation il y a quelques années avec la découverte de déchets en son cœur (vortex de déchets), un phénomène que l’on retrouve dans tous les océans du globe, ainsi qu’en mer Méditerranée.

De nombreux scientifiques, dont une équipe de géographes de l’Université d’Exeter (Royaume-Uni), considèrent l’AMOC comme un point de bascule climatique. Or, le gyre de l’Atlantique Nord intégrant plusieurs courants océaniques plus petits – dont le célèbre Gulf Stream – joue un rôle essentiel dans le transport de chaleur vers l’hémisphère Nord et donc, le maintien d’un climat tempéré en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord. L’étude des chercheurs britanniques publiée dans la revue Science Advances le 3 octobre 2025 évoque un futur basculement du gyre et ce, indépendamment de l’AMOC.

Selon les auteurs de l’étude, le gyre de l’Atlantique Nord a déjà connu deux périodes de déstabilisation vers 1920 et 1950. Or, la possibilité que ce dernier subisse encore une période de ce genre est source d’une grande d’inquiétude.

Crédits : ESA

Une possible déstabilisation à prendre au sérieux

Dans le cadre de leurs travaux, les géographes ont analysé des donnés relatives à deux espèces de coquillages vivant dans l’océan Atlantique Nord : la cyprine ou praire d’Islande (Arctica islandica) et l’amande de mer (Glycymeris glycymeris). Au fur et à mesure que leur coquille gagne en épaisseur, ces organismes absorbent différents isotopes de l’oxygène et ainsi, enregistrent des informations sur l’océan. Ce principe se rapproche de celui des cernes de croissance des arbres.

Par ce moyen, les chercheurs ont identifié les deux périodes de déstabilisation du gyre de l’Atlantique Nord, la première pouvant correspondre à sa « récupération » après son effondrement lors du Petit Âge Glaciaire (PAG), une période climatique froide en place entre le milieu du 18e siècle et la fin du 19e siècle. La seconde période est quant à elle toujours en cours et pourrait prouver l’existence d’un point de bascule. Or, s’il est actuellement question de mieux comprendre les impacts d’un affaiblissement brutal du gyre de l’Atlantique Nord, nous savons déjà qu’un tel événement engendrerait une hausse des phénomènes météorologiques extrêmes, principalement en Europe. Citons également la possibilité d’une modification importante des régimes de précipitations à l’échelle mondiale.

Évidemment, l’éventuel effondrement de l’AMOC mentionné de temps à autres dans la presse scientifique pourrait avoir des conséquences beaucoup plus catastrophiques. Citons par exemple un refroidissement très marqué en Europe du Nord, des étés plus secs et des hivers plus rudes dans le sud de l’Europe et en Afrique, des déplacements des pluies tropicales, une augmentation du niveau de la mer et une moindre absorption du dioxyde de carbone par les océans, ce qui aggraverait le réchauffement climatique. Néanmoins, une déstabilisation du gyre de l’Atlantique Nord ne doit pas être prise à la légère, même si les conséquences seraient moindres.