De nouvelles preuves géophysiques suggèrent la présence d’une structure massive et magnétisée profondément enfouie sous les terres australiennes. Une équipe de chercheurs pense qu’il pourrait s’agir des restes du plus grand cratère d’impact sur Terre.

Les plus grands cratères d’impact

Au cours de ses plus de 4,5 milliards d’années d’existence, la surface de notre notre planète a notamment été bombardée de nombreuses fois par des météorites. On dénombre en effet à ce jour près de deux cents collisions avec des astéroïdes suffisamment puissantes pour avoir laissé des cicatrices encore visibles aujourd’hui sous forme de cratères.

Parmi ces marques figure le célèbre cratère Chicxulub, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Il mesure environ 180 km de large et aurait été créé il y a environ 66 millions d’années par un astéroïde de dix kilomètres de large. La collision aurait finalement entraîné l’extinction de 75% des espèces, y compris les dinosaures.

Le bassin de Sudbury, situé au Canada, est un autre exemple. Il s’étend sur soixante-deux kilomètres de long, trente kilomètres de large et quinze kilomètres de profondeur et ne serait qu’une petite portion du cratère d’environ 250 kilomètres de diamètre (désormais invisible) créé lors de l’impact d’un astéroïde il y a 1,849 milliard d’années.

Cependant, aucun de ces deux cratères ne détrône le Dôme de Vredefort. Retrouvé en Afrique du Sud, il mesure environ 300 kilomètres de large. L’astéroïde responsable de cette incroyable cicatrice aurait percuté notre planète il y a environ deux milliards d’années. Depuis, le cratère s’est largement érodé.

Un nouveau prétendant

Et si, en réalité, le Dôme de Vredefort n’était pas le plus grand ? C’est en tout ce que laisse entendre une équipe de chercheurs qui suggère l’existence d’un autre cratère beaucoup plus grand caché sous les terres australiennes, en Nouvelle-Galles du Sud. Cette structure, nommée Denliquin, aurait un diamètre d’environ 520 kilomètres.

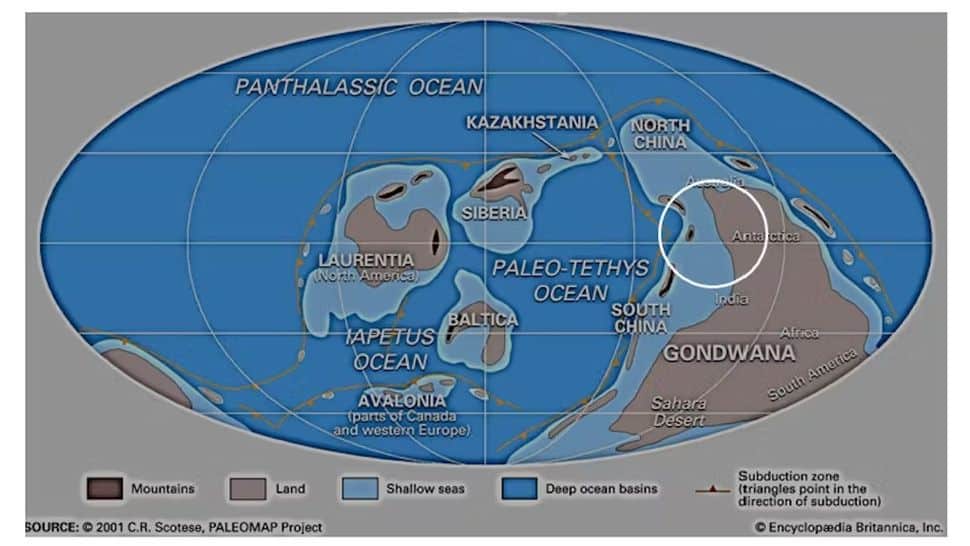

Malgré sa taille, il ne serait pas étonnant qu’un tel cratère puisse passer inaperçu. Et pour cause, les chercheurs Andrew Glikson et Tony Yeates estiment que la structure se serait formée il y a environ 445 millions d’années. Entre-temps, l’érosion, la sédimentation et l’activité tectonique ont fait leur œuvre. Pour autant, quelques indices révélateurs demeurent encore selon l’équipe.

Les mises à jour des données géophysiques, qui ont culminé en 2020, indiquent en effet la présence d’une structure avec un dôme défini à partir d’un événement sismique d’environ 520 km de large. D’après les chercheurs, des « failles radiales » (des fractures qui rayonnent à partir d’un point central) semblent également s’éloigner de ce qu’ils pensent être le centre de la structure d’impact. Enfin, ils relèvent quelques irrégularités magnétiques susceptibles d’avoir été causées par le magma tourbillonnant plus près de la surface après l’impact.

À l’origine d’une extinction massive ?

Un tel cratère, s’il existe, aurait été créé par un impact incroyablement puissant dont les conséquences auraient été désastreuses pour la vie. Les auteurs rappellent d’ailleurs qu’à cette époque notre planète subissait un événement géologique majeur : le stade de glaciation hirnantien, qui participa à la première des cinq grandes extinctions, celle de l’Ordovicien final.

Durant cette période, notre planète aurait connu un refroidissement global du climat, une baisse importante du niveau de la mer, ainsi que des changements massifs dans la chimie des océans. On estime que plus de 80% de toutes les espèces terrestres y ont succombé.

Naturellement, de nombreux phénomènes pourraient avoir provoqué un tel refroidissement, mais celui qui aurait eu l’effet le plus important serait l’impact d’un astéroïde. Lorsqu’un objet de grande taille frappe la Terre, l’énergie libérée peut en effet projeter d’énormes quantités de matière dans l’atmosphère. Ces particules et aérosols peuvent ensuite rester suspendus pendant une période prolongée, bloquant ainsi une partie de la lumière solaire et provoquant un refroidissement global.

Pour l’heure, ce n’est qu’une théorie. Des études supplémentaires seront en effet nécessaires pour confirmer la nature de cette structure. Le meilleur moyen de la déterminer serait de collecter des échantillons au plus profond du noyau magnétique de ce soi-disant cratère. Cependant, ce n’est pas prévu pour le moment.