En 2026, l’Agence spatiale européenne (ESA) lancera sa nouvelle mission de chasse aux exoplanètes. Baptisée PLATO, elle balayera plus de 245 000 étoiles en utilisant la méthode de transit pour rechercher d’éventuelles planètes semblables à la Terre en orbite autour d’analogues solaires. Dans le cadre d’une étude récente, des chercheurs ont tenté d’en évaluer le nombre et les résultats sont prometteurs.

Le nouveau chasseur d’exoplanètes européen

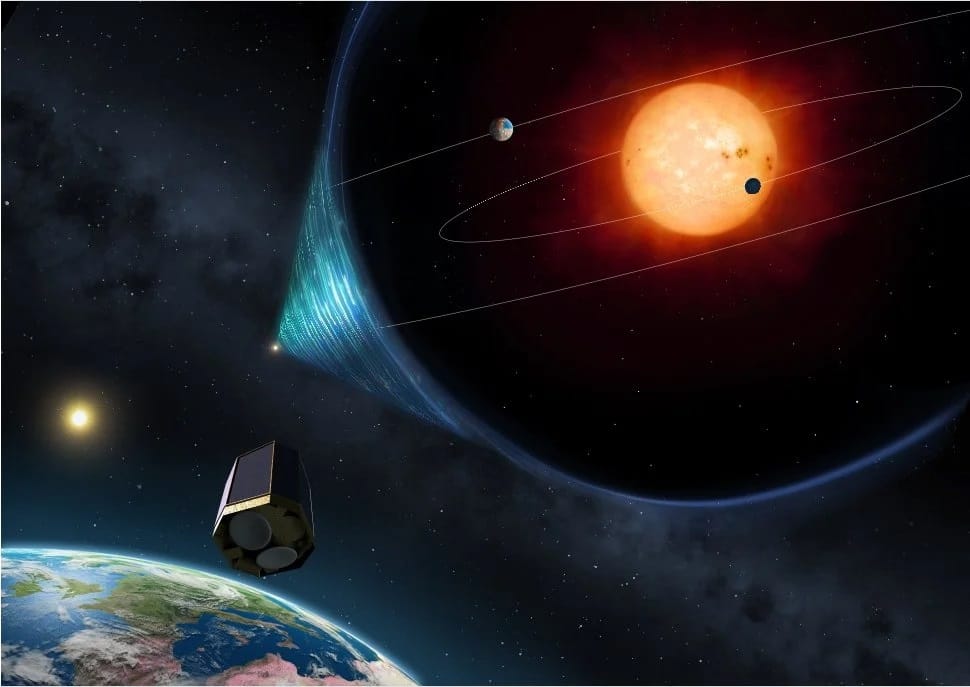

PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) est une mission spatiale de l’Agence spatiale européenne (ESA) visant à détecter et à caractériser des exoplanètes autour d’autres étoiles. Pour ce faire, le télescope utilisera la célèbre méthode de transit. Celle-ci consiste à observer les diminutions périodiques de la luminosité d’une étoile lorsque des planètes passent devant elle de notre point de vue, obscurcissant ainsi temporairement une petite partie de sa surface.

En observant les transits répétés des exoplanètes, PLATO pourra notamment déterminer la taille ou la période de révolution de ces planètes. Il permettra également de détecter des planètes dans la zone habitable de leur étoile, où les conditions pourraient être favorables à la présence d’eau liquide et donc à la vie telle que nous la connaissons.

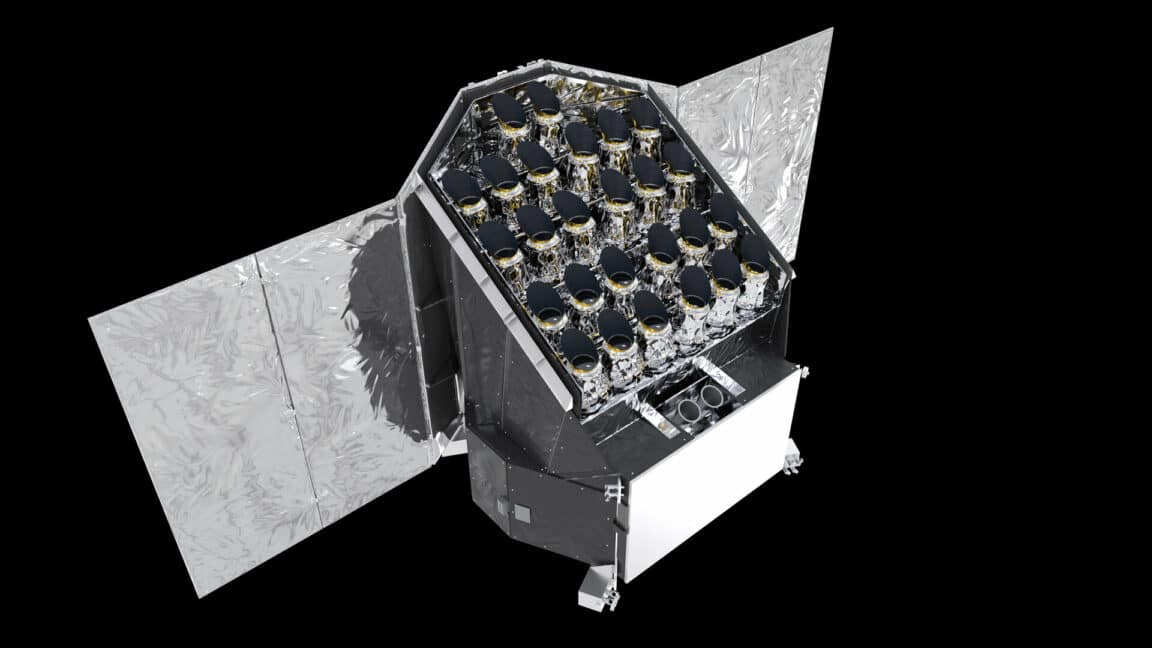

Pour opérer, PLATO sera composé d’un ensemble de mini télescopes pour surveiller simultanément de grandes régions du ciel. Ces télescopes seront équipés de caméras sensibles pour détecter les variations de luminosité des étoiles lors des transits.

Notez aussi que, tout comme le télescope James Webb, PLATO sera placé autour du point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre. Située à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre dans la direction opposée au Soleil, cette position réputée pour sa stabilité permettra une observation ininterrompue des étoiles cibles.

Il est prévu que PLATO ait un impact significatif sur notre compréhension des exoplanètes et des systèmes stellaires. Toutefois, combien de nouvelles planètes la mission pourra-t-elle découvrir concrètement ? Pour le savoir, des astronomes ont développé un outil nommé Planet Yield for PLATO Estimator (ou PYPE). Ce dernier combine une approche statistique avec des taux d’occurrence issus de modèles de formation planétaire et des données obtenues par le télescope spatial Kepler.

Des prévisions très encourageantes

Dans un premier temps, les scientifiques ont cherché à estimer le nombre d’étoiles que PLATO observera dans un seul champ de vision et à attribuer un système planétaire (basé sur le nôtre) à chacune. Ensuite, l’équipe a réfléchi au nombre de ces planètes susceptibles d’avoir la bonne orientation pour effectuer des transits par rapport au télescope, produisant ainsi une baisse visible de la luminosité. Pour une planète en orbite autour d’une étoile de la même taille que notre Soleil avec une période orbitale de 365 jours, la probabilité que cela se produise (c’est-à-dire la probabilité de transit) n’est que de 0,47 %. Cependant, si l’on considère le nombre d’étoiles que PLATO observera, cela laisse encore des dizaines de milliers de candidats disponibles pour l’étude.

Enfin, les chercheurs ont utilisé un modèle d’efficacité de détection capable de tenir compte des performances des caméras PLATO et de diverses sources de bruit pour voir si le signal de transit serait plus fort que le bruit de fond.

En appliquant l’outil PYPE à la mission primaire de quatre ans prévue de l’observatoire, les chercheurs ont alors obtenu des résultats très encourageants. Selon eux, en utilisant le modèle de population planétaire et le scénario de mission les plus conservateurs, le télescope sera en effet susceptible de détecter des milliers ou des dizaines de milliers d’exoplanètes, dont au moins 500 qui seront de la taille de la Terre. Cela inclut chaque type d’étoile et chaque distance à l’étoile. Si nous regardons des planètes de la taille de la Terre avec une plage de périodes orbitales de 250 à 500 jours autour des étoiles G (analogues Terre-Soleil), les chercheurs prévoient alors une douzaine de détections.