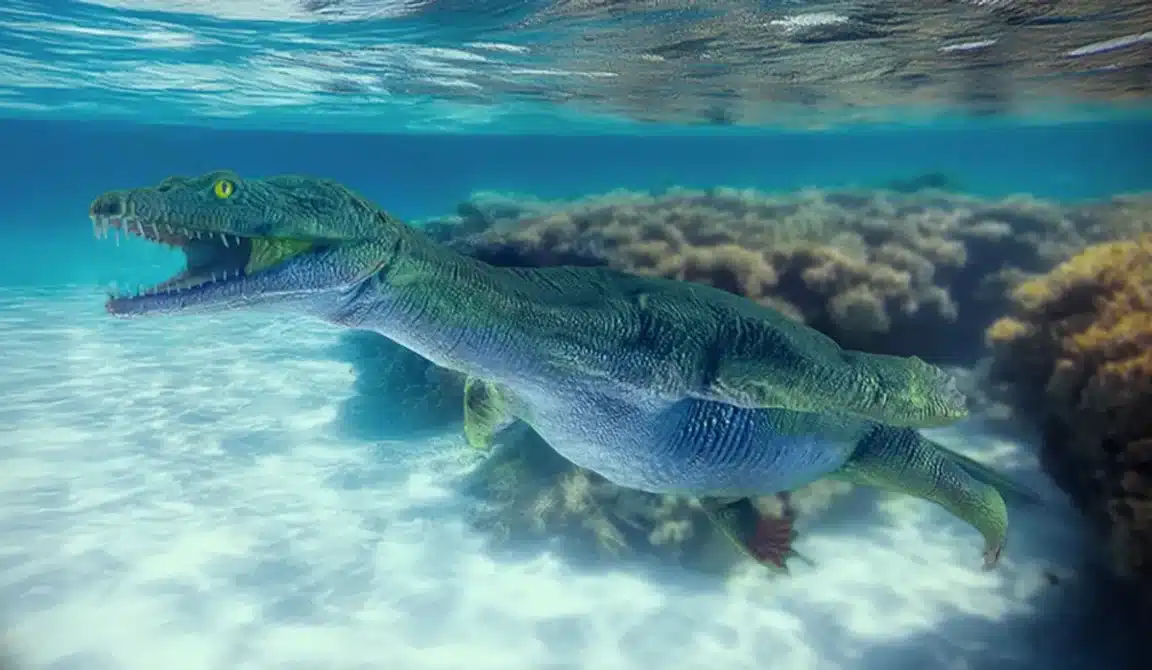

Les paléontologues pensaient tout savoir sur la façon dont nageaient les reptiles marins préhistoriques. Une queue puissante pour se propulser, des membres pour stabiliser : le modèle semblait établi depuis des décennies. Mais un fossile extraordinaire découvert en Suisse vient de bouleverser cette certitude. Pour la première fois, un spécimen de Lariosaurus avec sa peau intacte révèle une technique de nage totalement inattendue, remettant en question notre compréhension de l’évolution aquatique au Trias. Cette découverte prouve qu’il y a 240 millions d’années, plusieurs stratégies de locomotion coexistaient déjà dans les océans primitifs.

Un fossile d’exception surgit des Alpes suisses

La région de Monte San Giorgio, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, constitue l’un des sites paléontologiques les plus riches d’Europe. C’est dans cette zone frontalière entre la Suisse et l’Italie que des chercheurs de l’Université d’Insubrie ont mis au jour un spécimen pratiquement complet de Lariosaurus valceresii, un petit reptile aquatique ayant évolué durant le Trias moyen.

Ce qui distingue cette trouvaille de tous les autres fossiles de Lariosaurus découverts jusqu’à présent, c’est la préservation remarquable de sa peau et de ses écailles. Le tissu cutané s’est conservé sous forme de film de carbone, permettant de distinguer avec une précision inédite la morphologie exacte du corps et des membres de l’animal. Cette fenêtre exceptionnelle sur l’anatomie d’un reptile vieux de 240 millions d’années offre aux scientifiques des informations impossibles à obtenir à partir du squelette seul.

Les tissus mous se décomposent habituellement très rapidement après la mort, ne laissant que les parties dures comme les os et les dents. Mais Monte San Giorgio constituait autrefois une lagune tropicale aux conditions chimiques particulières qui ont favorisé une fossilisation exceptionnelle.

Une alchimie géologique favorable à la préservation

L’environnement dans lequel vivait ce Lariosaurus explique largement sa préservation miraculeuse. Il y a 240 millions d’années, la région formait une lagune peu profonde avec une circulation d’eau limitée. Des tapis bactériens proliféraient au fond, créant un milieu riche en composés chimiques mais dramatiquement pauvre en oxygène.

Ces conditions inhospitalières représentaient un désavantage majeur pour les charognards et les organismes décomposeurs. Lorsqu’un animal mourait et coulait vers le fond, son corps échappait à la destruction habituelle par les nécrophages. Les bactéries anaérobies prenaient le relais, mais leur action conduisait paradoxalement à une minéralisation rapide des tissus mous plutôt qu’à leur désintégration complète.

Cette alchimie géochimique particulière a transformé Monte San Giorgio en véritable capsule temporelle, préservant non seulement des squelettes mais aussi des empreintes de peau, de muscles et parfois même d’organes internes. Pour les paléontologues, ces sites représentent des trésors scientifiques inestimables, permettant de reconstituer avec précision l’apparence et le mode de vie d’espèces disparues depuis des centaines de millions d’années.

Des révélations qui réécrivent l’histoire de la nage préhistorique

L’examen du fossile à l’aide de photographies haute résolution et de microscopie électronique à balayage a permis aux chercheurs de faire plusieurs observations capitales. Contrairement aux plésiosaures, ces célèbres monstres marins du Mésozoïque dont seuls les membres portaient des écailles, le Lariosaurus présentait un corps largement recouvert d’écailles protectrices.

Plus important encore, la peau préservée dessine clairement les contours des membres, révélant que les mains et les pieds étaient palmés. Cette adaptation évidente à la vie aquatique s’accompagnait d’une musculature puissante autour des membres antérieurs, visible grâce aux empreintes de tissus mous sur le tronc et derrière les bras.

Ces caractéristiques anatomiques racontent une histoire de locomotion aquatique radicalement différente de ce que les scientifiques imaginaient pour les nothosaures. Plutôt que de se propulser principalement avec leur queue comme on le supposait, le Lariosaurus utilisait une technique sophistiquée de nage paraxiale comparable à celle des phoques modernes.

Cette méthode, que les spécialistes appellent « vol-aviron », consiste à utiliser les membres antérieurs dans un mouvement de battement pour générer une propulsion rapide et des accélérations soudaines. Les phoques contemporains emploient exactement cette technique pour chasser et échapper aux prédateurs, alternant entre une nage lente et des poussées explosives.

Une diversité de stratégies dans les océans primitifs

Cette découverte remet fondamentalement en question l’idée d’une évolution linéaire et uniforme de la locomotion aquatique chez les reptiles marins. Le Lariosaurus coexistait avec d’autres prédateurs comme le Ceresiosaurus, qui employaient probablement des stratégies de nage différentes. Cette diversité de techniques suggère que les niches écologiques des océans du Trias étaient déjà finement compartimentées.

Apparu peu après l’extinction massive du Permien, qui avait rayé 96% des espèces marines il y a 252 millions d’années, le Lariosaurus fait partie de ces pionniers qui ont colonisé des océans largement vidés de leurs concurrents mais regorgeant de ressources alimentaires. Dans ce contexte de renouveau évolutif, différentes lignées de reptiles terrestres ont migré vers les environnements marins, expérimentant diverses solutions anatomiques pour s’adapter à leur nouveau milieu.

La nage par propulsion des membres antérieurs représentait manifestement l’une de ces solutions viables, permettant au Lariosaurus de prospérer dans son environnement pendant des millions d’années. Cette technique spécialisée lui conférait probablement un avantage compétitif distinct, peut-être pour la chasse en embuscade ou l’exploration d’habitats rocheux où la manœuvrabilité primait sur la vitesse pure.

Les résultats de cette étude, publiés dans la Revue suisse de paléontologie, illustrent parfaitement comment un seul fossile exceptionnellement bien préservé peut révolutionner notre compréhension d’époques révolues depuis des centaines de millions d’années.