L’actuelle conquête spatiale fascine des millions de personnes. En revanche, il faut savoir que les lancements de fusée successifs représentent un danger potentiel pour la couche d’ozone qui protège la vie sur Terre, notamment des rayons ultraviolets (UV) nocifs du soleil. Une récente étude évoque pourquoi l’augmentation de la fréquence des lancements comporte un tel risque.

Comprendre l’appauvrissement de la couche d’ozone

Pour rappel, la couche d’ozone est un bouclier de gaz protecteur se trouvant dans la stratosphère, absorbant la majorité des UV. Il est ici question d’une forte concentration d’ozone (O3) et malgré sa minceur, cette couche est vitale pour le développement et le maintien de la vie sur notre planète. Un déséquilibre entre la production et la destruction de l’ozone dans la stratosphère peut donc générer un appauvrissement voire une destruction de cette fameuse couche. Deux types d’appauvrissement de la couche d’ozone existe. Le premier est global, lent et constant à hauteur de 4% par an et ce depuis les années 1970. Le second prend la forme d’une perte importante au niveau des pôles (trou d’ozone).

Parmi les causes de ces appauvrissements, nous retrouvons principalement la présence d’halogènes (chlore atomique et brome) résultant en grande partie de la dissociation des chlorofluorocarbures (CFC) par le rayonnement solaire. Ces halogènes provoquent une destruction catalytique de l’ozone. Or, si ces composés existent à l’état naturel, l’humanité est responsable de nombreuses émissions, notamment via les procédés électrolytiques, l’utilisation d’hydrocarbures halogénés (hydrofluorocarbures – HFC) et diverses industries notamment pharmaceutique, mais aussi dans l’agriculture (produits phytosanitaires).

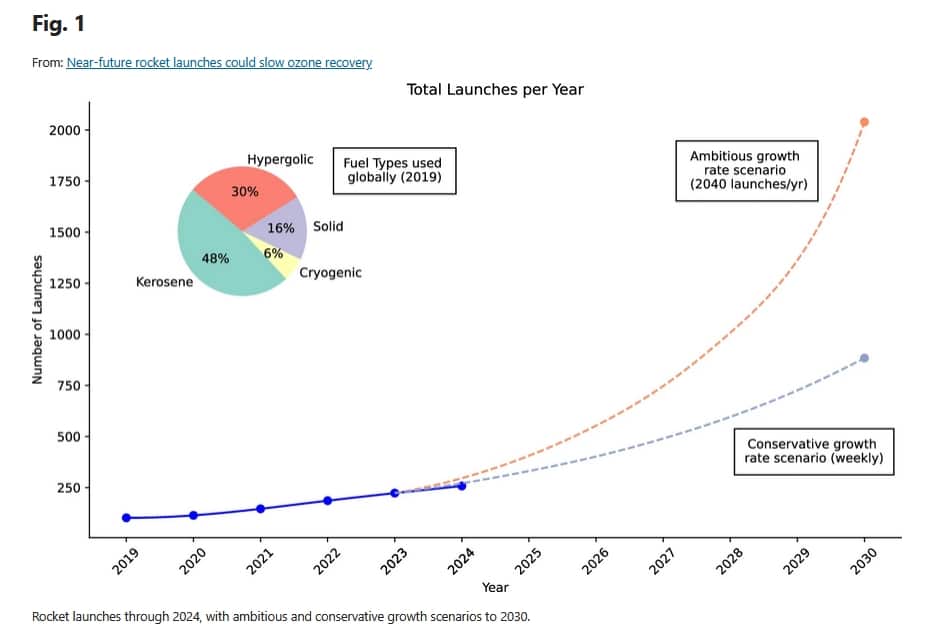

Une étude publiée dans la revue Npj Climate and Atmospheric Science en juin 2025 est source d’inquiétude, en ce qui concerne les lancements de fusée dans le cadre de l’actuelle conquête spatiale. Comme l’indiquent les physiciens de l’Université de Canterbury (Nouvelle-Zélande), les émissions produites lors des décollages de fusées libérèrent des particules de suie et de chlore, dont la conséquence serait un ralentissement de la reconstitution de la couche d’ozone. Or, si ces lancements sont fréquents depuis des décennies, ceux-ci ont aujourd’hui tendance à se multiplier. Par exemple, 250 lancements ont eu lieu en 2024, contre « seulement » une centaine en 2019.

Un risque à ne pas prendre à la légère

Les auteurs de l’étude affirment qu’à partir de 2 000 lancements par an, la couche d’ozone pourrait perdre jusqu’à 3 % de son épaisseur, selon les projections. Cette quantité de lancements pourrait être atteinte en 2040, selon le scénario le plus pessimiste. Ainsi, les chercheurs appellent à la mise en place d’une réglementation internationale en ce qui concerne les émissions du secteur de l’aérospatiale. Par ailleurs, l’espoir est permis avec l’existence de carburants alternatifs comme les cryogènes (oxygène et hydrogène), beaucoup moins nocifs pour la couche d’ozone.

De plus, si l’on parle d’un ralentissement de la reconstitution de la couche d’ozone, c’est que cette dernière est bel et bien en cours de réhabilitation. En 1987, le Protocole de Montréal a permis d’éliminer progressivement les substances chimiques appauvrissant la couche d’ozone, comme les fameux CFC. Ratifié par tous les pays membres de l’ONU st considéré comme un succès majeur pour la protection de l’environnement. Depuis, ce dernier a fait l’objet d’un élargissement aux HFC.

Désormais, sous l’impulsion des constellations de satellites et du futur essor du tourisme spatial, la couche d’ozone subi à nouveau des agressions. Certes faibles pour l’instant, ces agressions pourraient augmenter dans un avenir proche en l’absence de réglementation internationale plus stricte.