Une visiteuse venue des profondeurs de l’espace défie tout ce que nous savions sur les comètes. Découverte en juillet dernier, 3I/ATLAS fascine les astronomes par sa composition chimique inédite et sa vitesse record. Analysée pour la première fois par le télescope spatial James Webb, cette comète interstellaire révèle des secrets qui pourraient bouleverser notre compréhension de la formation des systèmes planétaires. Mais d’où vient-elle exactement, et pourquoi ses caractéristiques sont-elles si différentes de tout ce que nous connaissons ?

Un intrus cosmique d’une rareté absolue

Dans l’immensité de l’univers, rares sont les objets qui traversent les frontières entre les systèmes stellaires. Depuis que nous scrutons le ciel avec nos instruments modernes, seulement trois visiteurs interstellaires ont été formellement identifiés. 3I/ATLAS rejoint ainsi le club très fermé d’Oumuamua et de la comète Borisov, mais elle pourrait bien être la plus remarquable des trois.

Détectée pour la première fois en juillet, cette comète nomade suit une trajectoire qui ne laisse aucun doute sur ses origines extérieures. Sa course rectiligne et inhabituellement plate tranche avec les orbites elliptiques familières des comètes de notre système solaire. Plus impressionnant encore, sa vitesse de déplacement pulvérise tous les records : elle file à plus de 210 000 kilomètres par heure, soit près de trois fois plus vite que les sondes spatiales les plus rapides jamais construites par l’humanité.

Une chimie venue d’ailleurs

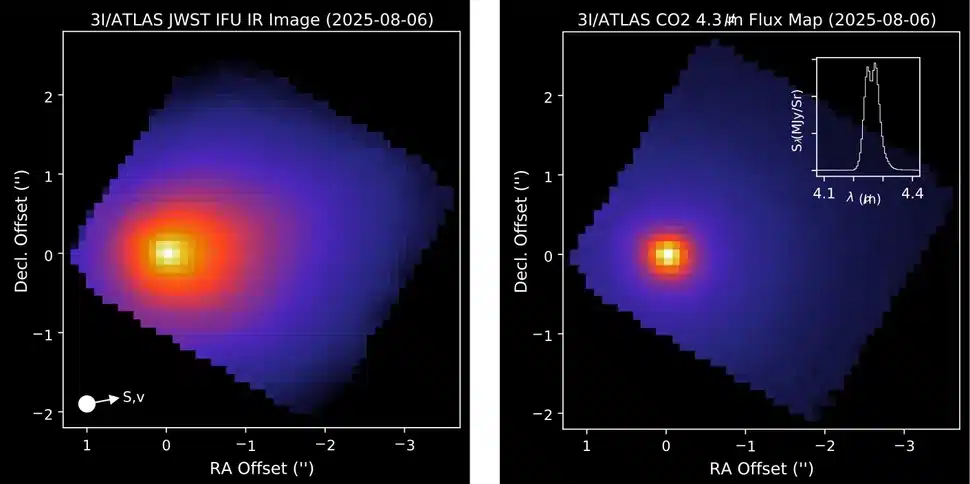

Le 6 août, le télescope spatial James Webb a braqué ses instruments ultra-sensibles sur cette mystérieuse voyageuse. Les premiers résultats, publiés dans une étude préliminaire, ont stupéfié la communauté scientifique. L’analyse spectroscopique révèle une composition chimique totalement inédite : 3I/ATLAS présente l’un des rapports dioxyde de carbone sur eau les plus élevés jamais mesurés sur une comète.

Cette signature chimique unique intrigue les chercheurs. Contrairement aux comètes natives de notre système solaire, dont la coma – cette atmosphère gazeuse qui se forme lors du passage près d’une étoile – est généralement dominée par la vapeur d’eau, celle de 3I/ATLAS brille principalement par ses émissions de dioxyde de carbone. Cette anomalie pourrait révéler des conditions de formation radicalement différentes de celles que nous connaissons.

Les indices d’un passé mystérieux

Les astronomes avancent plusieurs hypothèses pour expliquer cette composition si particulière. La première suggère que 3I/ATLAS s’est formée dans une région de son disque protoplanétaire d’origine où le dioxyde de carbone gelait plus facilement que l’eau. Cette « ligne de glace du CO2 » varie selon la distance à l’étoile centrale et pourrait expliquer pourquoi notre visiteuse arbore une chimie si différente.

L’alternative est encore plus fascinante : cette comète aurait pu subir une exposition prolongée à des rayonnements cosmiques intense durant son périple intergalactique. Pendant des milliards d’années, les particules énergétiques auraient bombardé sa surface, modifiant progressivement sa composition et créant cette signature chimique unique.

Car 3I/ATLAS n’est pas seulement étrangère à notre système : elle est probablement antérieure à sa formation. Les estimations suggèrent qu’elle pourrait être âgée de 7,6 milliards d’années, soit 3 milliards d’années de plus que notre système solaire. Cette ancienneté exceptionnelle en ferait la comète la plus vieille jamais observée.

Un géant parmi les vagabonds

Avec un diamètre estimé entre 5,6 et 11 kilomètres, 3I/ATLAS détient un autre record : elle constitue probablement le plus volumineux objet interstellaire jamais répertorié. Cette taille imposante, combinée à sa vitesse vertigineuse, témoigne d’un voyage épique à travers la galaxie.

Les simulations suggèrent qu’elle a acquis cette vélocité par effet de fronde gravitationnelle, ricochant d’étoile en étoile pendant des éons. Chaque rencontre stellaire a accéléré sa course, transformant cette relique cosmique en projectile interstellaire.

Une opportunité scientifique unique

L’étude de 3I/ATLAS représente une chance inouïe d’analyser la matière première d’un autre système planétaire. Contrairement aux comètes locales, remaniées par 4,6 milliards d’années d’évolution au sein de notre système, cette visiteuse conserve potentiellement la composition chimique de son berceau stellaire d’origine.

Cette fenêtre d’observation reste cependant limitée. En octobre, 3I/ATLAS effectuera son passage au plus près du Soleil avant de repartir définitivement vers les confins de l’espace. Les astronomes multiplient donc les observations, conscients qu’ils assistent peut-être au survol d’un témoin fossilisé des premiers âges de la galaxie.

Quant à déterminer précisément d’où elle vient, c’est une autre histoire. Comme le résume l’astronome David Jewitt : « C’est comme entrevoir une balle de fusil pendant un millième de seconde. Impossible de projeter sa trajectoire pour déterminer son point de départ. »