Pendant plus de 90 ans, un fossile reptilien intrigant vieux de 280 millions d’années et découvert dans les Alpes italiennes a suscité des questions en raison du contour sombre qui entoure son squelette, longtemps interprété comme un tissu mou rarement préservé. Cependant, une analyse récente avec des techniques avancées a révélé que ce contour sombre n’était en réalité que de la peinture noire appliquée sur les os.

Un fossile exceptionnel en apparence

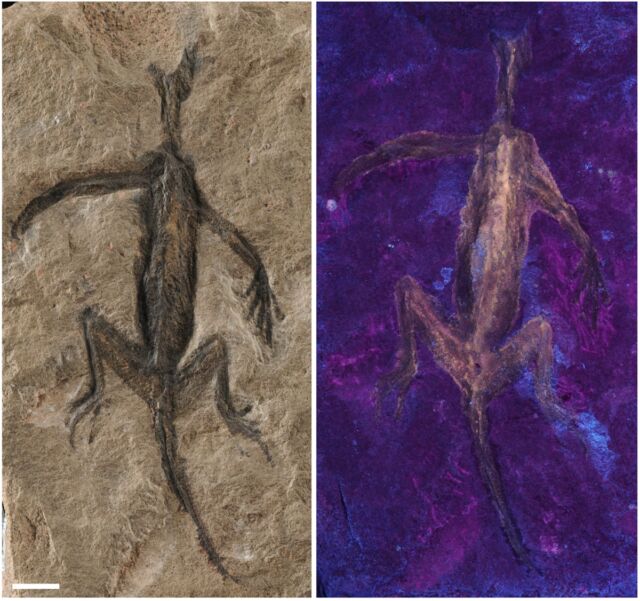

En 1931, un ingénieur italien du nom de Gualtiero Adami fit une découverte intrigante près du village de Piné dans les Alpes italiennes. Il mit en effet au jour un fossile d’une petite créature qui ressemblait à un lézard qui présentait un long cou et des membres munis de cinq doigts. Ce fossile était particulièrement notable en raison du contour sombre qui l’entourait, initialement interprété comme des restes de peau ou de chair carbonisée, suggérant ainsi la préservation potentielle de tissus mous.

Adami remit alors la découverte au musée local où elle attira l’attention du géologue Giorgio del Piaz. Plus tard dans la même année, en 1931, del Piaz annonça la découverte d’un nouveau genre et d’une nouvelle espèce, auquel il donna le nom de Tridentinosaurus antiquus. Ce spécimen devint ensuite le premier fossile officiellement décrit scientifiquement en 1959 par Piero Leonardi comme faisant partie du groupe des Protorosauria.

Comme dit plus haut, l’importance de cette découverte résidait dans la préservation présumée des tissus mous qui entouraient les restes squelettiques, ce qui aurait fourni des informations cruciales sur l’évolution précoce des reptiles. Certains scientifiques avaient également même émis l’hypothèse que le spécimen avait été tué lors d’une éruption volcanique. Cela expliquerait ainsi la préservation de la peau carbonisée par une explosion pyroclastique intense.

Le problème est qu’au fil des décennies, le fossile n’a pas réellement été soumis à des analyses approfondies et encore moins avec des techniques modernes. Les études préliminaires n’ont également fourni aucune conclusion définitive, ce qui laissait des incertitudes sur la nature réelle du contour sombre qui entoure le fossile.

Un faux

Dans le cadre de récents travaux, des chercheurs de l’University College Cork se sont donc attelés à la tâche. Pour ce faire, ils ont utilisé des techniques telles que la microscopie électronique à balayage, la spectroscopie Raman et la microdiffraction des rayons X.

La première est une technique d’imagerie qui utilise des faisceaux d’électrons pour obtenir des images détaillées de la surface des échantillons à une échelle microscopique. La seconde mesure la diffusion inélastique de la lumière et permet ainsi l’identification des molécules présentes dans un échantillon. Elle est utilisée pour analyser la composition chimique des matériaux. Enfin, la microdiffraction des rayons X utilise des rayons X pour étudier la structure cristalline des matériaux à une échelle microscopique. Elle fournit ainsi des informations sur la disposition des atomes dans un échantillon.

Ces analyses ont finalement révélé que le contour sombre n’était pas lié à des tissus mous, mais plutôt à l’application de peinture noire mécaniquement. Cette conclusion remet donc en question l’utilisation du fossile dans des analyses phylogénétiques comparatives et souligne la nécessité de précaution dans l’interprétation des découvertes fossiles. Les pratiques anciennes de préservation impliquant l’application de peintures et de laques étaient en effet courantes pour protéger les spécimens, mais elles peuvent induire en erreur.

Les chercheurs suggèrent que des rapports détaillés sur les méthodes utilisées pour caractériser les matériaux de surface des fossiles devraient accompagner les découvertes pour éviter de telles erreurs et préserver les informations originales sur les spécimens.

Les détails de l’étude sont publiés dans la revue Paleontology.