L’année dernière aux États-Unis, un germe dangereux a contaminé deux hommes travaillant au même endroit. Pourtant, cette bactérie ne se trouve habituellement pas sur le sol étasunien. Dans le cadre d’une nouvelle étude, une équipe de chercheurs a tenté de comprendre d’où provenait cet agent pathogène. L’une des hypothèses est relative à un possible transport du germe par l’ouragan Hélène.

Une maladie potentiellement mortelle

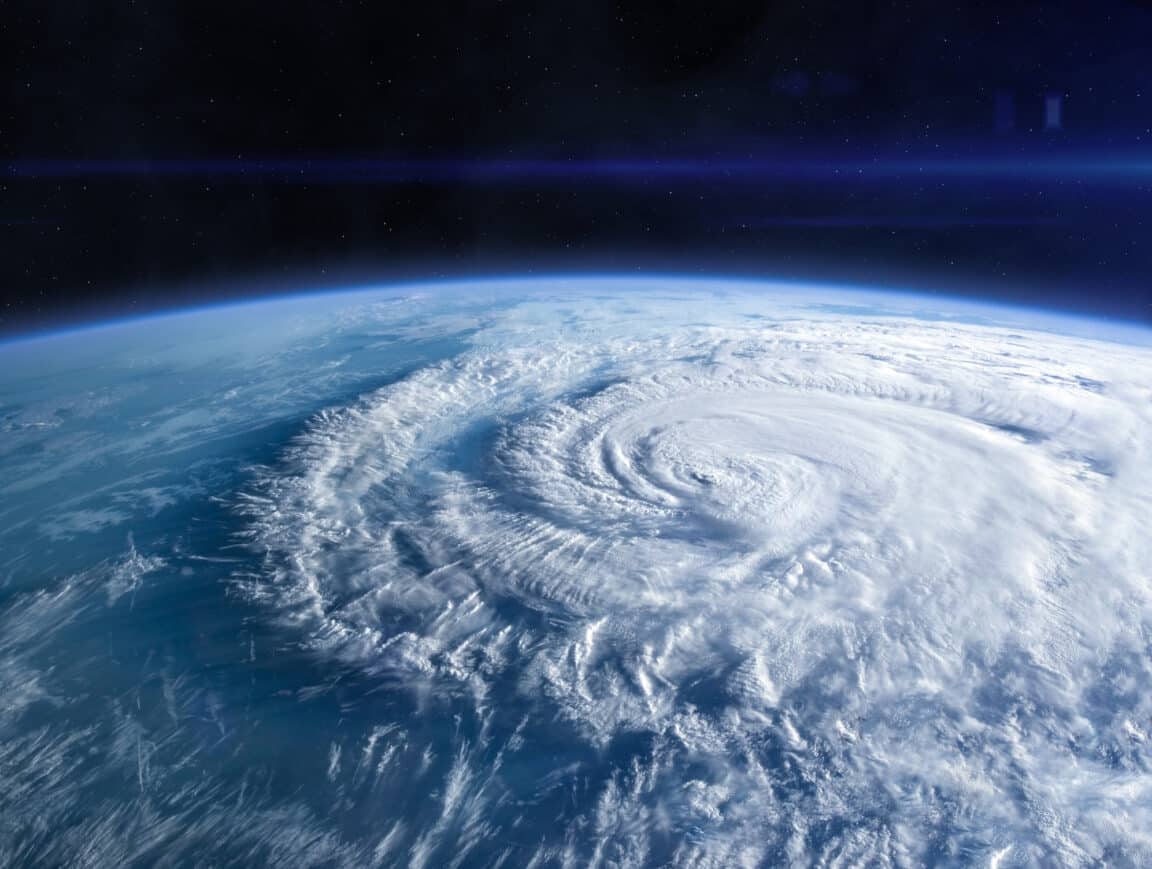

A la fin du mois de septembre 2024, l’ouragan Hélène atteint les états de Floride et de Géorgie, après avoir frappé traversé la mer des caraïbes et le golfe du Mexique. Quelques jours après le passage de l’ouragan, deux infections se produisent dans un comté rural de Géorgie. Or, les deux hommes tombés malades ont un point commun : ils travaillaient sur le même chantier pendant la tempête. Selon les médecins en charge des deux cas, la bactérie Burkholderia pseudomalle est à l’origine de ces infections.

Le germe est responsable de la mélioïdose, une maladie causant des difficultés respiratoires, de la fièvre, une forte toux et des migraines. En l’absence de traitement, l’infection se propage dans les organes et la mortalité peut afficher un taux allant jusqu’à 90%. En cas de traitement, ce même taux de mortalité chute à 40%. Au passage rappelons que la bactérie avait fait parler d’elle en 2021, avec la contamination de sprays d’huile essentielle au sein de la chaine Walmart.

Crédits : Gavin Koh / Wikipedia

Une bactérie vivant habituellement en zone tropicale

Le fait est que la bactérie en question, endémique de l’Asie du Sud-Est et du nord de l’Australie, vit dans les sols et les eaux en région tropicale et subtropical. Ainsi, le germe est habituellement absent sur le sol des États-Unis. Mais comment ces personnes ont-elles été contaminées ? Une équipe du Georgia Department of Public Health a publié une étude sur la plateforme des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) afin de répondre à cette question.

Dans un premier temps, les scientifiques ont pensé que l’ouragan Hélène était peut-être à l’origine du transport de la bactérie et donc, des deux contaminations. Il faut dire que les infections de ce type peuvent augmenter à la suite d’un important phénomène météorologique. En début d’année 2025 par exemple, douze personnes ont perdu la vie au Queensland (Australie), suite à des inondations ayant réveillé la bactérie. Seulement, un tel phénomène implique normalement une implantation préalable du germe dans la zone, ce qui n’est pas le cas aux États-Unis.

La piste de l’ouragan erronée ?

Chaque année aux États-Unis, les autorités sanitaires observent une douzaine de cas de mélioïdose, la grande majorité en lien avec des voyages. Néanmoins, les deux travailleurs récemment contaminés assurent ne pas avoir quitté le territoire étasunien. Les chercheurs ont alors procédé à séquençage génétique ayant permis de découvrir que le génome des bactéries correspond à celui de deux autres infections mortelles survenues en Géorgie il y a presque un demi siècle. Remontant à 1983, le premier cas est celui d’un ancien combattant travaillant dans une base militaire et le second en 1989, concernait un autre homme ayant servi durant la guerre du Vietnam (1955-1975), un pays où la bactérie circulait. Le séquençage a prouvé que les deux cas de 2024 et les deux cas des années 1980 provenaient d’une même source.

Pour les meneurs de l’étude, il n’est pas à exclure que l’origine des contaminations n’ait aucun rapport avec l’ouragan Hélène. Vient la seconde hypothèse, impliquant une introduction et une persistance de la bactérie dans le sud des États-Unis, suite au rapatriement du personnel et/ou de l’équipement depuis le Vietnam. Néanmoins, aucune conclusion formelle n’a été pour l’instant été formulée. En revanche, des certitudes devraient faire leur apparition avec la découverte de preuves matérielles, à savoir des échantillons environnementaux contaminés. Pour l’heure, un seul prélèvement de la sorte a été fait, à savoir en 2022 dans le sud de l’État du Mississippi.