Jusqu’à présent, toutes les molécules organiques complexes que nous avions détectées dans l’espace provenaient de notre propre galaxie. Cette limite vient de voler en éclats. Une équipe de la NASA, armée du télescope spatial James Webb, annonce la toute première détection de molécules précurseurs de la vie dans la glace d’une galaxie voisine, le Grand Nuage de Magellan. Parmi ces composés figurent le méthanol, l’éthanol, et même l’acide acétique, le principal constituant du vinaigre, dont c’est la première identification concluante dans l’espace. Cette percée technique ouvre une fenêtre inédite sur l’universalité de la chimie prébiotique et nous rapproche de la compréhension de nos origines cosmiques.

Une frontière galactique enfin franchie

Le Grand Nuage de Magellan n’a rien d’exotique en apparence. Cette galaxie satellite de la Voie lactée est si proche et si lumineuse qu’elle se voit à l’œil nu depuis l’hémisphère sud. Pourtant, franchir la barrière observationnelle qui nous séparait de sa chimie intime représentait un défi technique colossal. Les molécules organiques complexes piégées dans les glaces spatiales émettent des signatures spectrales extrêmement faibles, noyées dans le bruit cosmique ambiant.

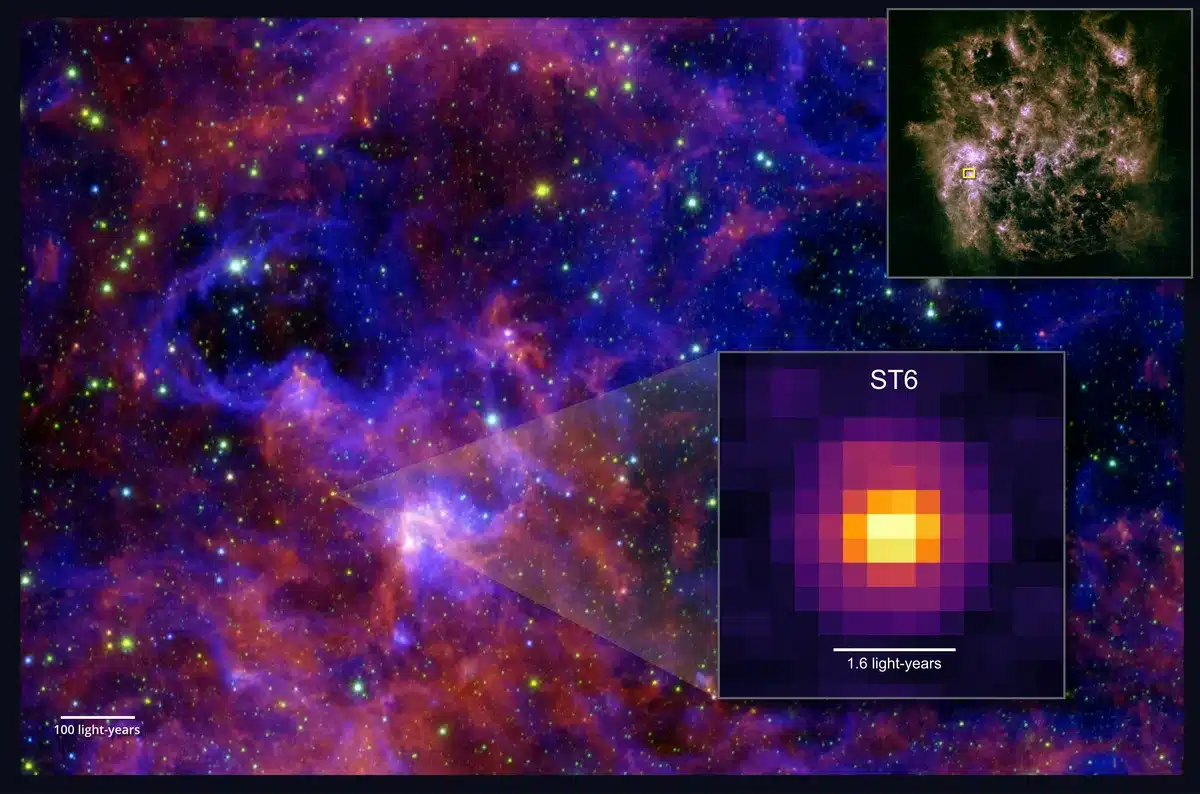

Le Dr Marta Sewilo, de l’Université du Maryland et de la NASA, a dirigé l’équipe qui a relevé ce défi en pointant le James Webb Space Telescope vers ST6, une jeune étoile en formation nichée dans le Grand Nuage de Magellan. L’objectif était d’analyser la composition chimique des manteaux de glace enrobant les grains de poussière dans son environnement immédiat.

Le verdict est tombé : cinq molécules organiques complexes ont été formellement identifiées. Il s’agit de composés comptant plus de six atomes, un seuil qui marque la frontière entre les molécules simples et les structures suffisamment élaborées pour servir de briques aux molécules du vivant.

Un inventaire chimique familier

Les molécules détectées ne sont pas totalement inconnues des chimistes terrestres. Le méthanol et l’éthanol, deux alcools omniprésents dans nos laboratoires et nos industries, figurent sur la liste. On y trouve également le formiate de méthyle, l’acétaldéhyde et, plus remarquable encore, l’acide acétique. Cette dernière molécule, responsable de l’acidité du vinaigre, n’avait jamais été détectée avec certitude dans l’espace interstellaire auparavant.

Les spectres révèlent également des indices intrigants de la présence de glycolaldéhyde, une molécule particulièrement significative dans le contexte de l’origine de la vie. Ce composé est un précurseur direct du ribose, le sucre à cinq carbones qui forme l’épine dorsale structurelle de l’ARN. Si cette détection se confirme avec de futures observations spectroscopiques en laboratoire, elle établira un lien encore plus direct entre la chimie spatiale et les constituants fondamentaux du vivant.

Le rôle décisif du James Webb

Cette découverte n’aurait tout simplement pas été possible sans les capacités uniques du télescope spatial James Webb. D’autres observatoires ont scruté des régions similaires de l’espace à des longueurs d’onde comparables, mais aucun ne possédait la combinaison critique de sensibilité et de résolution spectrale nécessaire pour distinguer ces signatures moléculaires ténues à des dizaines de milliers d’années-lumière.

L’instrument MIRI, le spectrographe infrarouge moyen du James Webb, s’est avéré irremplaçable pour cette mission. Sa capacité à détecter de faibles raies spectrales tout en maintenant une haute résolution spatiale et spectrale a permis d’isoler les empreintes chimiques spécifiques de chaque molécule, même lorsqu’elles se chevauchent dans le spectre observé.

Comme le souligne le Dr Sewilo, la qualité exceptionnelle des données obtenues témoigne d’un saut technologique majeur dans notre capacité à sonder la chimie des environnements extraterrestres lointains.

Ce que cela signifie pour la vie dans l’univers

Ces molécules ne constituent évidemment pas une preuve de vie. Elles ne respirent pas, ne se reproduisent pas et ne possèdent aucune forme de métabolisme. Pourtant, leur présence revêt une signification profonde pour notre compréhension de l’émergence du vivant à l’échelle cosmique.

Les acides aminés, les sucres et les bases nucléiques qui composent nos cellules ne surgissent pas spontanément. Ils résultent d’une cascade de réactions chimiques partant de molécules organiques plus simples, précisément celles que le James Webb vient de détecter dans le Grand Nuage de Magellan. La présence de ces précurseurs dans une galaxie extérieure démontre que les premières étapes de la chimie prébiotique ne se limitent pas à notre voisinage galactique immédiat.

Cette découverte, rapportée dans les The Astrophysical Journal Letters, renforce considérablement l’hypothèse selon laquelle les ingrédients de base de la vie sont répandus dans l’univers. Si des molécules organiques complexes se forment dans les nuages de gaz et de poussière d’une galaxie voisine, elles se forment probablement partout où les conditions physiques le permettent. Les éléments qui nous composent ne sont pas le fruit d’une alchimie locale exceptionnelle, mais le produit d’une chimie universelle qui se déroule à travers le cosmos depuis des milliards d’années.

Au-delà de l’enjeu philosophique, cette recherche pourrait avoir des retombées pratiques inattendues. Comprendre comment les réactions chimiques se déroulent dans les conditions extrêmes de l’espace interstellaire pourrait inspirer de nouvelles approches en chimie industrielle et pharmaceutique, exploitant des processus impossibles à reproduire dans les conditions terrestres standard.