Une analyse avancée de l’ADN prélevé sur des squelettes vieux de 8 000 ans en France suggère que les derniers groupes de chasseurs-cueilleurs d’Europe ont probablement élaboré des stratégies culturelles pour éviter la consanguinité.

Transition néolithique en Bretagne

Au niveau de la Bretagne actuelle, la « transition néolithique » s’est produite vers 4900 av. J.-C., entraînant des changements majeurs dans les modes d’établissement, la technologie, l’alimentation et les pratiques funéraires.

Nous savons qu’à cette époque, les groupes de chasseurs-cueilleurs ont été peu à peu remplacés par des communautés agricoles. Par ailleurs, des preuves génétiques montrent que des membres des groupes de chasseurs-cueilleurs ont quitté leur communauté pour s’accoupler avec des membres sédentaires.

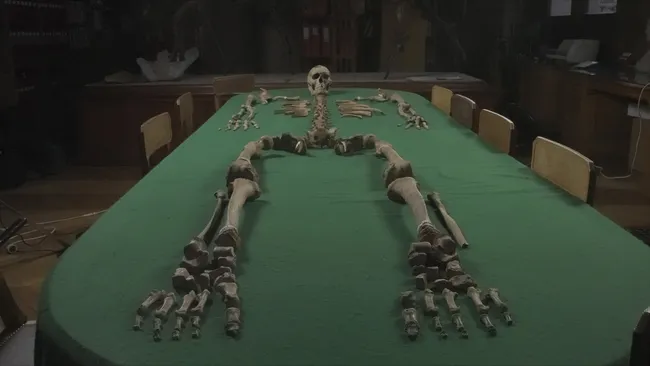

Dans le cadre de nouveaux travaux, des chercheurs ont examiné le génome d’une dizaine d’individus ayant vécu entre 6350 et 4810 av. J.-C., principalement enterrés à Téviec et Hoedic, deux sites archéologiques côtiers dans le nord-ouest de la France. Ces endroits ont gagné en importance en raison de leur abondance de squelettes humains bien préservés datant de la période où l’Europe occidentale a connu la transition néolithique.

Des relations sociales complexes

Ces analyses ont révélé que tous les individus étaient génétiquement similaires à d’autres groupes de chasseurs-cueilleurs d’Europe occidentale, sans aucune preuve qu’ils se soient mêlés aux premiers groupes d’agriculteurs qui existaient à l’époque dans le nord-ouest du pays.

Par ailleurs, et contrairement aux attentes, les chercheurs n’ont relevé aucune preuve de consanguinité entre les individus enterrés ensemble. En effet, la plupart des couples biologiquement apparentés avaient des relations au troisième degré (comme un cousin ou un demi-oncle).

« Beaucoup de gens assimilent souvent à tort la chasse et la cueillette à la simplicité, voire à la primitivité« , souligne Christina Bergey, de l’Université Rutgers. « Cependant, éviter la consanguinité nécessite une sophistication sociétale« .

Ainsi, même si la plupart de nos ancêtres se sont tournés vers des sociétés agricoles, des frontières sociales et des identités complexes semblaient persister chez les derniers groupes de chasseurs-cueilleurs.

Un aspect de cette complexité des relations entre chasseurs et cueilleurs peut d’ailleurs être observé dans une tombe sur le site d’Hoedic, qui comprenait les restes squelettiques d’une femme adulte et d’une jeune fille qui, à la surprise des chercheurs, n’étaient pas génétiquement liées. Cela suggère qu’il existait des liens sociaux forts qui n’avaient rien à voir avec la parenté biologique et que ces relations restaient importantes même après la mort.

Les détails de l’étude sont publiés dans la revue PNAS.