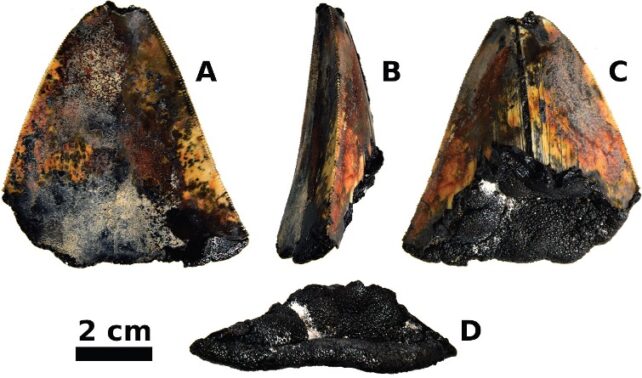

Des explorateurs marins ont récemment découvert une dent de mégalodon à une profondeur de 3 090 m dans le monument national marin des îles éloignées du Pacifique en utilisant un véhicule télécommandé (ROV). Bien que la dent ne soit conservée que sous forme de couronne triangulaire, elle est étonnamment bien préservée. Les détails fins de son bord dentelé sont en effet toujours visibles.

Un sanctuaire marin

Le Monument national marin des îles éloignées du Pacifique est une aire marine protégée située dans l’océan Pacifique, plus précisément dans la région éloignée de l’État d’Hawaï, aux États-Unis. Il englobe certaines des îles les plus reculées et isolées de l’archipel hawaïen. Cet espace marin protégé est géré par le Service national des pêches marines des États-Unis (National Marine Fisheries Service) et fait partie du système des monuments nationaux marins.

Les îles éloignées du Pacifique comprennent des atolls, des récifs coralliens et des îles inhabitées qui offrent un habitat vital pour une variété de vie marine, y compris des espèces menacées et en voie de disparition.

Une découverte fortuite

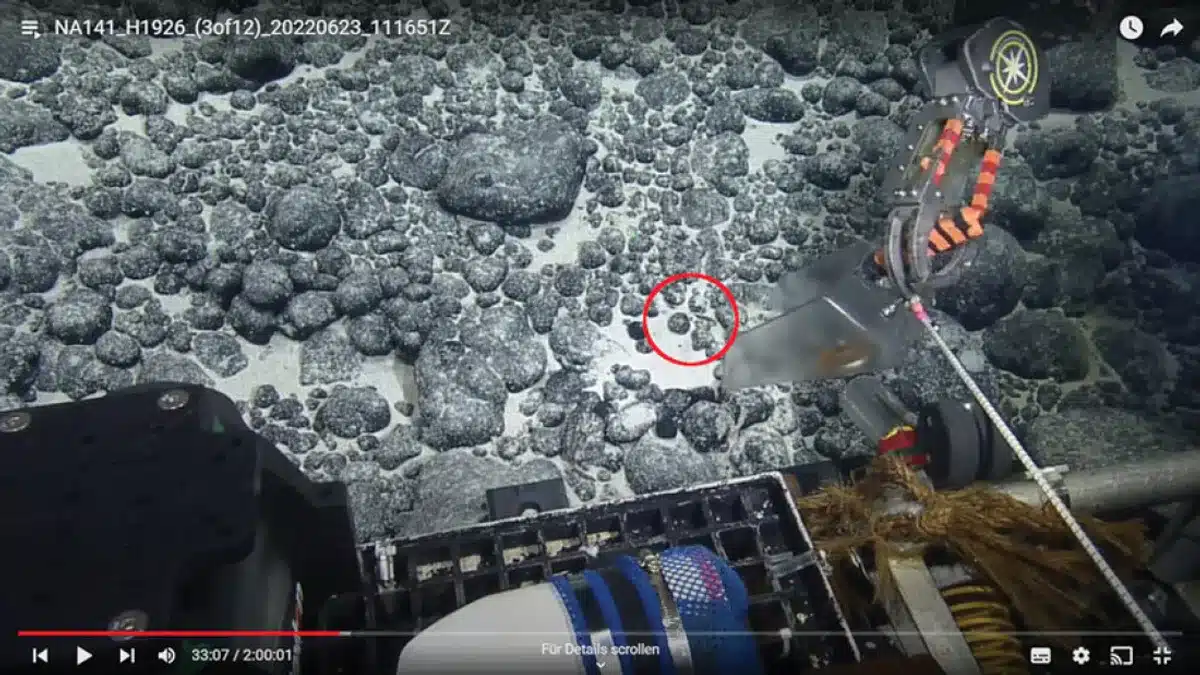

Des chercheurs ont récemment utilisé un véhicule télécommandé (ROV) appelé Hercules pour étudier cette aire marine plus en détail dans le cadre d’une expédition à bord du navire d’exploration Nautilus. Le ROV a ainsi permis aux biologistes marins d’explorer les fonds marins à une profondeur d’environ 3 090 m. Au cours de cette exploration, ils ont alors fait une découverte inattendue au milieu de nodules : une dent de mégalodon. Le fossile a été filmé in situ avant d’être récupéré. Sa présence ici pourrait ainsi fournir des informations intéressantes sur la présence passée de ces grands prédateurs marins dans cette région reculée.

Cette dent, qui repose dans les bas-fonds de l’océan depuis environ 3,5 millions d’années, n’est conservée que sous forme de couronne triangulaire. Les chercheurs pensent qu’elle pourrait avoir été la proie d’un groupe particulier de vers appelés Osedax packardorum, connus pour percer les dents pour se nourrir de pulpe de dentine.

Cette découverte souligne ainsi une fois de plus l’importance de l’utilisation de technologies avancées de plongée profonde pour explorer les parties les moins explorées de nos océans.

Comment expliquer la disparition du mégalodon ?

Pour rappel, la disparition des mégalodons demeure un mystère fascinant. Deux théories principales tentent d’expliquer leur extinction, chacune offrant une perspective unique sur la disparition de ces créatures emblématiques.

La première théorie suggère que la montée en puissance des grands requins blancs pourrait avoir joué un rôle crucial dans l’extinction des mégalodons. Certains chercheurs avancent en effet l’idée qu’en tant que prédateurs de sommet, les mégalodons auraient peut-être trouvé leur équilibre écologique perturbé par l’émergence des grands blancs qui auraient pu partager un régime alimentaire similaire. La compétition féroce pour les ressources alimentaires aurait ainsi pu contribuer à la diminution des plus gros requins.

La deuxième théorie met en lumière l’impact du changement climatique. Le refroidissement des océans pendant la période du Pliocène aurait en effet contribué à une migration des grandes proies vers des latitudes plus élevées. Les mégalodons, qui étaient des créatures adaptées aux climats plus chauds, auraient alors été confrontés à des difficultés pour les suivre vers ces nouveaux environnements. Leur métabolisme élevé nécessitant un énorme apport calorique, le fait de se reporter sur de plus petites proies pourrait donc avoir favorisé leur extinction.

Notez que ces deux théories, bien que distinctes, ne sont pas mutuellement exclusives. Il est en effet possible qu’une combinaison de plusieurs facteurs ait conduit à la disparition de ces anciens géants des mers.

Les détails de l’étude sont publiés dans la revue Historical Biology.