Dans les laboratoires de l’Université Sungkyunkwan en Corée du Sud, une découverte aussi surprenante qu’ingénieuse vient de bouleverser notre conception de la chirurgie orthopédique. En détournant l’usage d’un banal pistolet à colle, des chercheurs ont mis au point une technique d’impression 3D capable de réparer les fractures osseuses directement sur la table d’opération. Cette innovation, testée avec succès sur des modèles animaux, ouvre des perspectives fascinantes pour l’avenir de la médecine réparatrice.

Quand l’ingéniosité transforme l’ordinaire en extraordinaire

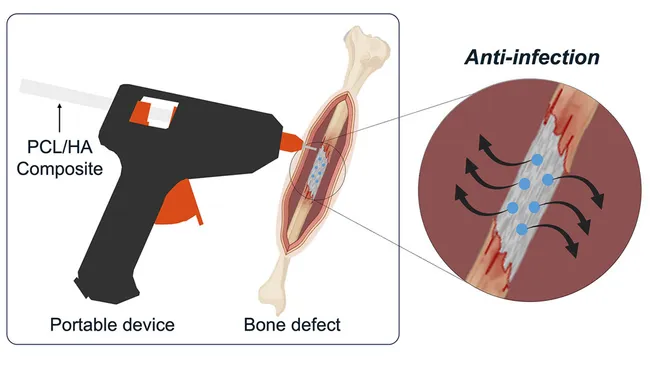

L’idée peut sembler farfelue au premier abord : utiliser un pistolet à colle pour soigner des os brisés. Pourtant, c’est exactement ce qu’ont réalisé les ingénieurs biomédicaux dirigés par Jung Seung Lee. Leur approche révolutionnaire consiste à modifier cet outil du quotidien pour qu’il puisse extruder un matériau biomédical sophistiqué, capable de se substituer temporairement au tissu osseux endommagé.

Cette technique d’impression 3D directe représente une première mondiale dans le domaine de la chirurgie orthopédique. Contrairement aux méthodes conventionnelles qui nécessitent la préparation préalable d’implants standardisés, cette innovation permet de créer des greffes osseuses personnalisées en temps réel, adaptées parfaitement à la morphologie spécifique de chaque fracture.

Un cocktail moléculaire aux propriétés surprenantes

Le secret de cette prouesse technologique réside dans la composition du filament utilisé. Les chercheurs ont élaboré un mélange sophistiqué combinant plusieurs composants aux propriétés complémentaires. La base est constituée de polycaprolactone, un polymère biodégradable déjà éprouvé dans la création d’échafaudages osseux temporaires.

À cette structure de soutien s’ajoute l’hydroxyapatite, une forme minérale du calcium qui constitue naturellement la trame de nos os. Cette association reproduit fidèlement la composition chimique du tissu osseux naturel, favorisant ainsi l’intégration de la greffe artificielle avec l’os existant.

L’innovation ne s’arrête pas là : les scientifiques ont également incorporé deux antibiotiques différents dans leur formulation. Ces médicaments se libèrent progressivement sur plusieurs semaines, créant une protection antimicrobienne durable qui prévient les risques d’infection post-opératoire.

Une performance chirurgicale impressionnante

Les tests réalisés sur des lapins néo-zélandais ont démontré l’efficacité remarquable de cette technique. L’impression s’effectue à basse température et durcit en seulement quarante secondes à température corporelle, permettant aux chirurgiens d’opérer avec une rapidité et une précision inédites.

Les résultats obtenus après douze semaines de suivi dépassent les espérances. Les animaux traités avec cette nouvelle méthode présentent une formation osseuse nettement supérieure et une densité tissulaire plus importante comparés aux techniques chirurgicales traditionnelles. Plus encourageant encore, le matériau artificiel se dégrade naturellement à mesure que l’os naturel se reconstitue, avec seulement 10% de dégradation observée à la fin de l’étude.

Vers une révolution de la chirurgie traumatologique

Cette avancée technologique pourrait transformer radicalement la prise en charge des fractures complexes. Actuellement, les interventions orthopédiques s’appuient sur des implants métalliques standardisés – plaques, vis, broches – dont la forme générique ne correspond pas toujours parfaitement à la géométrie de la lésion. Cette inadéquation peut entraîner des complications, notamment un mauvais alignement osseux et une instabilité résiduelle.

La technique d’impression 3D directe élimine ces inconvénients en permettant la création instantanée de greffes parfaitement adaptées à chaque situation clinique. Cette personnalisation optimale améliore non seulement les résultats thérapeutiques mais réduit également les temps opératoires, diminuant ainsi les risques pour les patients.

Un horizon prometteur malgré les défis à relever

Bien que ces premiers résultats soient encourageants, les chercheurs restent prudents quant aux perspectives d’application clinique chez l’homme. Des études complémentaires sur des modèles animaux de plus grande taille seront nécessaires avant d’envisager les premiers essais humains.

Néanmoins, cette innovation illustre parfaitement comment la créativité scientifique peut transformer des objets banals en outils médicaux révolutionnaires. Si les validations cliniques confirment ces résultats prometteurs, nous pourrions bien assister à l’émergence d’une nouvelle ère de la chirurgie réparatrice, où chaque intervention sera véritablement sur mesure.