Dans les profondeurs de l’espace, à 280 années-lumière de la Terre, une découverte extraordinaire vient de bouleverser notre compréhension de la formation planétaire. Pour la première fois, le télescope spatial Gaia a réussi à débusquer une planète géante cachée au cœur d’un disque protoplanétaire, ce laboratoire cosmique où naissent les mondes.

Un géant invisible dans la pouponnière stellaire

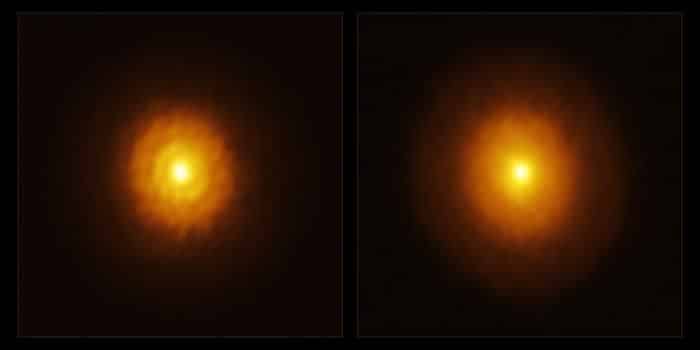

L’étoile MP Mus, âgée de seulement 13 millions d’années – un nouveau-né à l’échelle cosmique – semblait pourtant bien ordinaire. Son disque protoplanétaire, ce tourbillon de gaz et de poussière qui l’entoure, paraissait désespérément lisse et uniforme lors des premières observations. Aucune trace des sillons caractéristiques que creusent habituellement les planètes en formation, comme les rainures d’un disque vinyle géant.

« Nous avons observé un disque plat et ennuyeux« , confie Álvaro Ribas, astronome à l’Institut d’astronomie de Cambridge qui dirigeait l’équipe de recherche. Cette apparente monotonie intriguait les scientifiques : comment un disque âgé de 7 à 10 millions d’années pouvait-il être dépourvu de tout signe de formation planétaire ?

L’art de voir l’invisible

La réponse résidait dans une approche innovante combinant deux techniques d’observation complémentaires. D’un côté, l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) au Chili, utilisé cette fois avec des longueurs d’onde plus longues pour sonder plus profondément le disque. De l’autre, la mission Gaia de l’Agence spatiale européenne, spécialisée dans la mesure ultra-précise des mouvements stellaires.

Cette stratégie révéla rapidement ses fruits. Les nouvelles observations d’ALMA dévoilèrent ce que les précédentes avaient manqué : une cavité proche de l’étoile et deux « trous » plus éloignés, autant d’indices de la présence d’un compagnon planétaire. Parallèlement, Miguel Vioque, chercheur à l’Observatoire européen austral, détectait quelque chose d’encore plus révélateur grâce à Gaia : l’étoile « vacillait ».

Le vacillement révélateur

Ce léger balancement de MP Mus n’était pas anodin. Il trahissait l’influence gravitationnelle d’un objet massif en orbite autour de l’étoile. « Ma première réaction a été de penser que j’avais dû faire une erreur de calcul« , avoue Vioque, tant cette découverte semblait contredire l’image d’un disque vide. Mais la corrélation entre les nouvelles données d’ALMA et les mesures de Gaia ne laissait place à aucun doute.

Les modélisations informatiques confirment désormais l’existence d’une planète géante gazeuse dont la masse oscillerait entre trois et dix fois celle de Jupiter. Ce mastodonte cosmique évolue sur une orbite située entre une et trois fois la distance Terre-Soleil, sculpte le disque protoplanétaire et influence directement le mouvement de son étoile hôte.

Une première historique aux implications majeures

Cette découverte, rapportée dans Nature Astronomy, marque plusieurs premières dans l’histoire de l’astronomie. Non seulement il s’agit de la première exoplanète détectée par Gaia dans un disque protoplanétaire, mais c’est aussi la première fois qu’une planète en formation est découverte indirectement en combinant des données de mouvement stellaire avec des observations approfondies du disque environnant.

Jusqu’à présent, les astronomes n’avaient réussi à identifier que trois planètes solides au sein de disques protoplanétaires. Les interférences causées par le gaz et la poussière rendaient ces détections particulièrement ardues. La méthode développée par l’équipe de Ribas pourrait bien changer la donne.

Vers une nouvelle ère de découvertes

Les implications de cette avancée dépassent largement le cas de MP Mus. Cette technique hybride pourrait révéler une population entière de jeunes exoplanètes jusqu’ici invisibles, cachées dans les disques protoplanétaires de notre galaxie. « Nous pensons que cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles il est difficile de détecter de jeunes planètes », explique Ribas.

Plus fascinant encore, cette découverte pourrait nous aider à comprendre les mécanismes qui ont présidé à la formation de notre propre système solaire il y a 4,5 milliards d’années. En observant des planètes en cours de formation, les astronomes espèrent reconstituer le puzzle complexe de notre genèse cosmique.

Avec les futures améliorations d’ALMA et l’arrivée de nouveaux télescopes, nous nous apprêtons peut-être à entrer dans une nouvelle ère de découvertes planétaires, où les secrets de la formation des mondes se dévoileront enfin.