Des archéologues affirment avoir fait une découverte extraordinaire dans la nécropole d’Aegae, située à Vergina, dans le nord de la Grèce. Des restes squelettiques fouillés dans le « Grand Tumulus », un ensemble de tombes royales macédoniennes datant de la fin du 4ᵉ siècle avant J.C, appartiendraient en effet au père, au demi-frère et au fils d’Alexandre le Grand, le célèbre conquérant grec.

Alexandre le Grand : une figure légendaire

Plus connu sous le nom d’Alexandre le Grand, Alexandre III de Macédoine est l’une des figures les plus emblématiques de l’Antiquité. Né en 356 av. J.-C. à Pella, la capitale du royaume de Macédoine, il est le fils du roi Philippe II et de la reine Olympias.

Dès son plus jeune âge, il bénéficie d’une éducation exceptionnelle sous la tutelle d’Aristote, le grand philosophe grec. À la mort de son père en 336 av. J.-C., Alexandre, alors âgé de seulement vingt ans, accède finalement au trône de Macédoine. Il hérite alors d’un royaume puissant et bien organisé, mais son ambition ne connaît aucune limite. Animé par le désir de surpasser les exploits de son père, il lance une série de campagnes militaires audacieuses qui transformeront le monde antique.

Dès le début de son règne, Alexandre écrase les rébellions internes et consolide son autorité en Grèce. Il se lance ensuite dans une campagne de conquête qui le mène à travers l’Asie Mineure, la Perse, l’Égypte et jusqu’à l’Inde. Sa stratégie militaire innovante, sa rapidité de mouvement et sa capacité à inspirer ses troupes font de lui un chef de guerre inégalé.

La mort d’Alexandre le Grand en 323 av. J.-C. à Babylone marque la fin de son règne spectaculaire. À la suite de sa mort prématurée, son empire sera partagé entre ses généraux, les Diadoques, ce qui entraîne une période de divisions et de luttes pour le pouvoir.

Outre ses exploits militaires, Alexandre le Grand aura également un rôle clé dans la diffusion de la culture grecque, un phénomène connu sous le nom de l’hellénisme. Il aura également fondé plusieurs cités qui portent son nom, dont Alexandrie, en Égypte, qui devint l’un des centres culturels les plus importants de l’Antiquité.

Le mystère de sa sépulture

Malgré les nombreux récits détaillés de la vie et des conquêtes d’Alexandre le Grand par des historiens antiques renommés tels qu’Arrien, Plutarque et Diodore de Sicile, un aspect crucial de son histoire demeure enveloppé de mystère : le lieu exact de sa sépulture. L’absence de certitudes à ce sujet a naturellement alimenté des théories divergentes et des recherches archéologiques qui se sont étendues sur des siècles.

Les récits historiques suggèrent notamment que Ptolémée, l’un des généraux d’Alexandre et fondateur de la dynastie lagide en Égypte, aurait pris en charge les funérailles d’Alexandre et la construction de son mausolée à Alexandrie. Néanmoins, au fil du temps, l’emplacement exact de ce mausolée aurait été perdu ou oublié, donnant naissance à des quêtes incessantes visant à découvrir le lieu de repos du grand conquérant.

Les tentatives de localisation de la sépulture d’Alexandre ont également inclus des fouilles sur d’autres sites historiques, mais aucune découverte n’a encore permis de résoudre définitivement le mystère. En revanche, il y a du nouveau en ce qui concerne le reste de sa famille.

Le père, le demi-frère et le fils identifiés dans des tombes

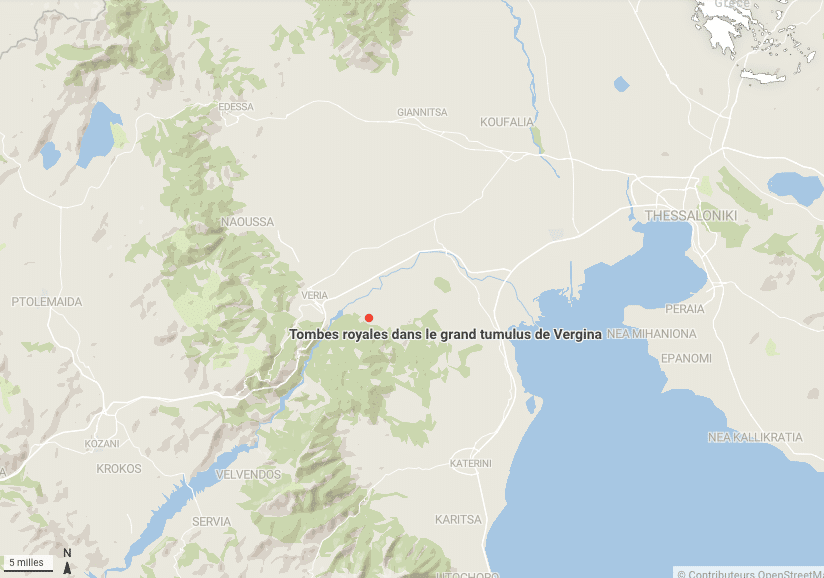

Le « Grand Tumulus » est une ancienne tombe royale située dans la vaste nécropole d’Aegae, dans le nord de la Grèce. Au cours de ces dernières décennies, les chercheurs ont débattu de l’identité des occupants de plusieurs tombes abritées à l’intérieur, appelées Tombeaux Royaux I, II et III. Récemment, une équipe s’est appuyée sur des données archéologiques, historiques et des analyses squelettiques pour résoudre ce mystère.

Le Tombeau II, qui a fait l’objet d’un débat intense, aurait finalement été identifié comme la sépulture d’Arrhidaeus, le demi-frère d’Alexandre le Grand, et de son épouse Adea Eurydice. Les preuves archéologiques et squelettiques concordent en effet avec les données historiques sur Arrhidaeus.

Le Tombeau I aurait de son côté été associé à Philippe II, le père d’Alexandre le Grand décédé en 336 av. J.-C. Des indices tels qu’une fusion du genou dans ce squelette masculin confirment des détails historiques sur la boiterie de Philippe II. La tombe contenait également les restes d’une femme et d’un bébé, ce qui coïncide avec le récit historique du décès de Cléopâtre, la femme de Philippe II, et de leur nouveau-né.

Enfin, la plupart des érudits s’accordaient à dire que le Tombeau III appartenait à Alexandre IV, le fils adolescent d’Alexandre le Grand. Dans le cadre de cette étude, les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve pour réfuter cette opinion largement acceptée.

De manière générale, cette nouvelle découverte offre un aperçu fascinant de la vie et de la mort de la famille royale macédonienne et jette une lumière nouvelle sur l’un des empires les plus puissants de l’Antiquité en clarifiant l’identité des occupants de ces tombes historiquement cruciales.