Imaginez un écosystème plus vaste que tous les océans de la planète réunis, grouillant de milliards de créatures microscopiques, et pourtant totalement invisible à nos yeux. Ce monde parallèle existe bel et bien, enfoui à plusieurs kilomètres sous nos pieds dans les entrailles de la Terre. En 2018, des scientifiques ont révélé l’existence de cette biosphère souterraine colossale, bouleversant notre vision de la vie sur notre planète et nous faisant réaliser que nous ne connaissons qu’une infime partie de la biodiversité terrestre.

Un continent invisible dans les profondeurs

Cette révélation scientifique majeure avait été dévoilée lors de la réunion annuelle de l’American Geophysical Union, marquant un tournant dans notre compréhension de la distribution de la vie sur Terre. Les chercheurs ont découvert que ce royaume souterrain s’étend entre 2,5 et 5 kilomètres de profondeur, perforant la croûte terrestre aussi bien sous les continents que sous les fonds marins.

Les dimensions de cette biosphère profonde défient l’imagination. Son volume représente près de deux fois celui de tous les océans combinés, créant un habitat colossal que nous commençons à peine à explorer. Cette découverte remet en question nos conceptions traditionnelles sur les limites géographiques de la vie et révèle l’existence d’un véritable continent biologique caché.

L’empire invisible des micro-organismes

Les chiffres révélés par cette recherche sont vertigineux. Environ 70% de l’ensemble des microbes présents sur notre planète vivent dans ces profondeurs obscures, représentant une biomasse totale comprise entre 15 et 23 milliards de tonnes de carbone. Pour mettre cette masse en perspective, elle équivaut à des centaines de fois le poids de carbone de toute l’humanité réunie.

Cette population souterraine se compose principalement de bactéries et d’archées, ces micro-organismes primitifs particulièrement résistants aux conditions extrêmes. Mais les surprises ne s’arrêtent pas là : les scientifiques y ont également découvert des eucaryotes plus complexes, défiant toutes les attentes sur les limites de la vie multicellulaire.

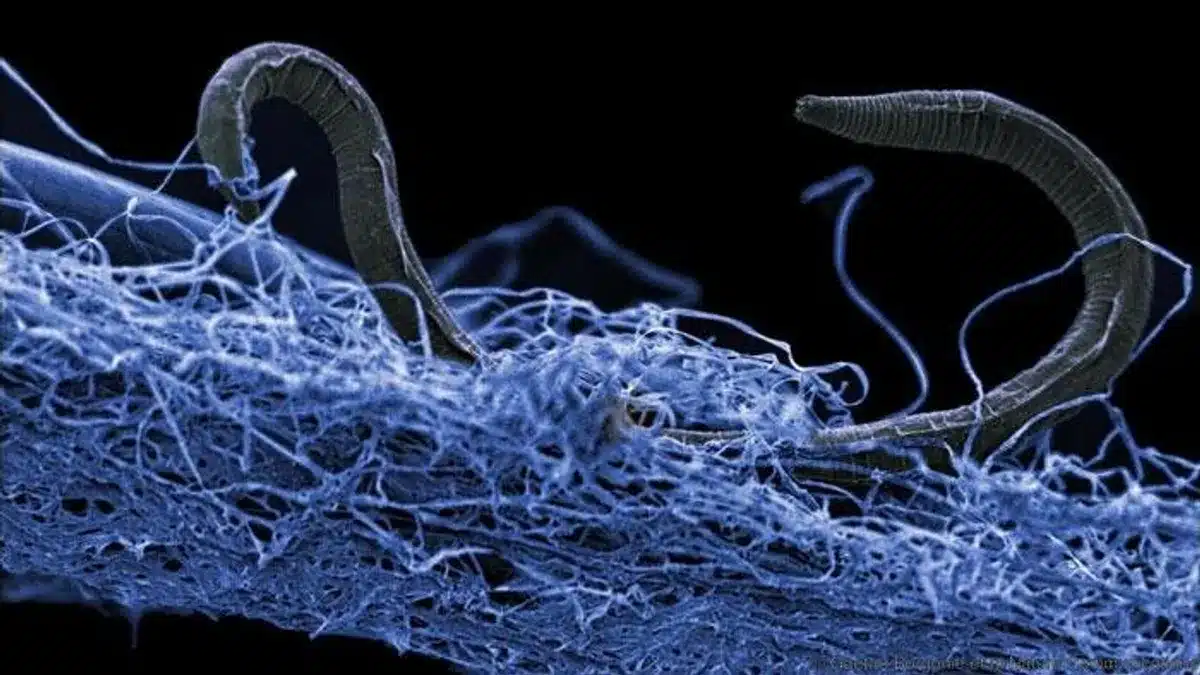

L’une des découvertes les plus saisissantes reste celle d’un nématode non identifié, dénichée à plus de 1,4 kilomètre de profondeur dans une mine d’or sud-africaine. Cette trouvaille illustre parfaitement la capacité de la vie à coloniser les environnements les plus improbables.

Les « Galápagos souterraines »

La diversité génétique observée dans ces profondeurs a tellement impressionné les chercheurs qu’ils ont surnommé cet écosystème les « Galápagos souterraines ». Cette comparaison avec l’archipel équatorien, célèbre pour avoir inspiré la théorie de l’évolution de Darwin, n’est pas anodine.

Les premières analyses génétiques suggèrent que la richesse biologique de ce monde souterrain pourrait rivaliser, voire surpasser, celle de tous les écosystèmes de surface réunis. Chaque échantillon prélevé révèle de nouvelles espèces, de nouveaux métabolismes, de nouvelles stratégies de survie que la science n’avait jamais documentées.

Karen Lloyd, microbiologiste à l’Université du Tennessee, soulignait l’ampleur de cette terra incognita biologique : « Il y a dix ans, nous n’avions échantillonné que quelques sites. Grâce à l’échantillonnage ultra-profond, nous savons que nous pouvons les trouver à peu près partout.«

Survivre dans l’impossible

Ces écosystèmes profonds défient toutes les règles connues de l’habitabilité. Privés de lumière solaire, soumis à des températures extrêmes et à des pressions écrasantes, dépourvus de sources nutritives évidentes, ces environnements semblent absolument inhospitaliers.

Pourtant, la vie y prospère grâce à des métabolismes extraordinaires que nous commençons tout juste à comprendre. Ces organismes ont développé des stratégies énergétiques révolutionnaires, exploitant des réactions chimiques impossibles en surface et transformant les contraintes extrêmes en opportunités de survie.

Repenser les limites de la vie

Cette découverte révolutionne notre compréhension des limites de la vie terrestre et ouvre des perspectives fascinantes pour l’astrobiologie. Si la vie peut prospérer dans ces conditions extrêmes souterraines, quelles leçons pouvons-nous en tirer pour la recherche de vie sur d’autres planètes ?

Rick Colwell, écologiste microbien à l’Université d’État de l’Oregon, résumait parfaitement l’impact de cette révélation : « Nos études ont produit beaucoup de nouvelles connaissances, mais aussi une prise de conscience de tout ce que nous avons encore à apprendre sur la vie souterraine. »

Cette biosphère cachée nous rappelle humblement que notre planète recèle encore d’innombrables secrets, et que l’exploration de notre propre monde est loin d’être achevée.