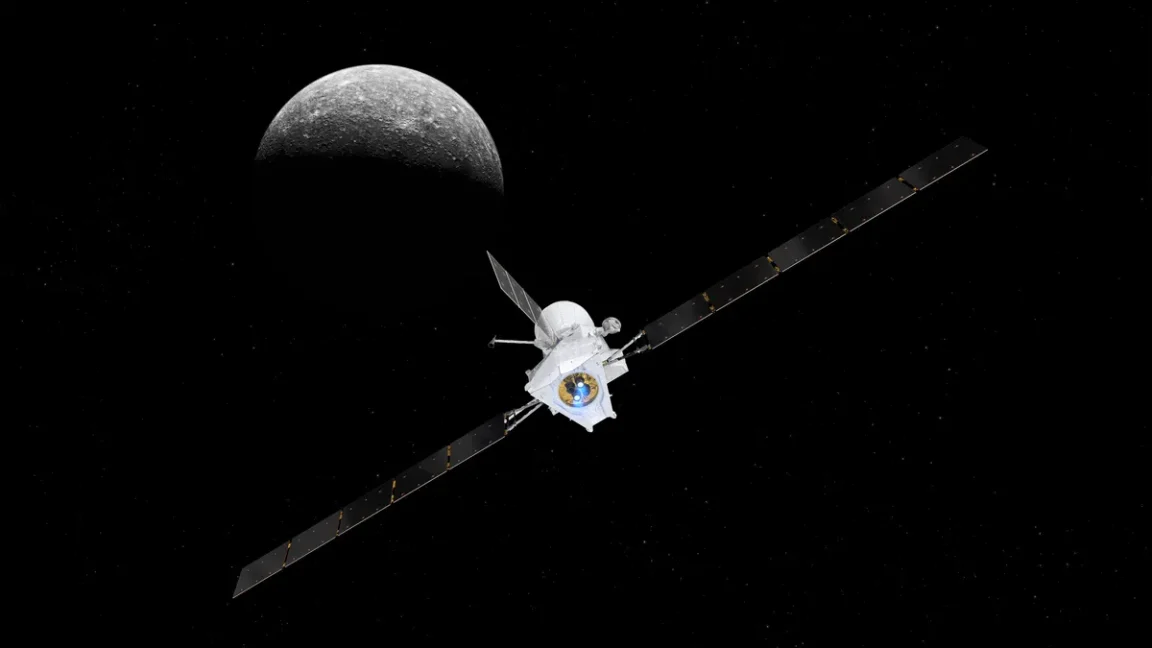

BepiColombo, une collaboration conjointe entre les agences spatiales européenne et japonaise ESA et JAXA, doit rejoindre Mercure en 2025. Il y a près d’un mois, l’équipe a malheureusement identifié un problème qui a provoqué un manque de puissance dans ses propulseurs, ce qui met potentiellement la mission en péril.

Étudier Mercure sous toutes les coutures

BepiColombo est une mission spatiale ambitieuse et collaborative entre l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA). Son objectif est d’explorer Mercure, la planète la plus proche du Soleil, et de fournir des informations cruciales sur sa composition, son atmosphère, sa magnétosphère et son histoire géologique.

Lancée le 20 octobre 2018 depuis le Centre spatial de Kourou en Guyane française, BepiColombo est la première mission à destination de Mercure depuis la mission MESSENGER de la NASA, qui a terminé son exploration en 2015. Elle promet de transformer notre compréhension de Mercure. Les données recueillies aideront à répondre à des questions fondamentales sur l’origine et l’évolution de la planète, ainsi que sur les processus qui régissent les corps célestes proches du Soleil. Ces informations pourraient également offrir des perspectives comparatives pour l’étude d’autres planètes rocheuses, y compris la Terre.

BepiColombo se distingue par sa structure composée de trois modules principaux :

Mercury Planetary Orbiter (MPO) : construit par l’ESA, cet orbiteur est équipé d’instruments scientifiques pour étudier la surface et l’intérieur de Mercure. Il se concentrera sur la cartographie de la surface, l’analyse de la composition chimique, et l’étude de la structure interne et du champ magnétique de la planète.

Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) : développé par la JAXA, cet orbiteur est conçu pour étudier la magnétosphère de Mercure, c’est-à-dire la région environnante où le champ magnétique de la planète interagit avec le vent solaire.

Mercury Transfer Module (MTM) : ce module transporte les deux orbiteurs vers Mercure. Il utilise des propulseurs ioniques pour ajuster la trajectoire de la mission et effectuer les manœuvres nécessaires pour atteindre l’orbite de Mercure.

Les défis et la trajectoire de la mission

Voyager vers Mercure est particulièrement complexe en raison de la forte attraction gravitationnelle du Soleil. Pour atteindre la planète, BepiColombo doit donc suivre une trajectoire qui inclut plusieurs assistances gravitationnelles : une autour de la Terre, deux autour de Vénus et six autour de Mercure elle-même. Ces manœuvres ont permis au vaisseau spatial de réduire sa vitesse progressivement et de se positionner correctement pour son entrée en orbite autour de Mercure prévue en décembre 2025. Cependant, BepiColombo doit également compter sur ses propulseurs pour perdre de la vitesse.

Le 26 avril dernier, justement, une manœuvre critique impliquait de brûler ces moteurs. Malheureusement, le module de transfert n’a pas été en mesure de fournir suffisamment d’énergie électrique aux propulseurs du vaisseau spatial. Il aura fallu près de deux semaines à une équipe de l’ESA, en collaboration avec les partenaires industriels de la mission, pour finalement résoudre le problème en partie.

En effet, bien qu’une solution partielle ait été trouvée, permettant de restaurer 90 % de la puissance de propulsion, le problème persiste. Des efforts continus sont donc nécessaires pour garantir le succès de la mission. Les chercheurs travaillent en parallèle sur deux problèmes : comprendre comment les niveaux de propulsion actuels pourraient affecter les manœuvres à venir et déterminer ce qui est exactement arrivé aux propulseurs.

Côté calendrier, deux survols de Mercure auront lieu les 5 septembre et 2 décembre à venir. Un dernier survol aura ensuite lieu le 9 janvier 2025, après quoi les vaisseaux se sépareront et entreront en orbite le 5 décembre 2025 pour le début de la mission scientifique.