Nous sommes relativement chanceux de pouvoir évoluer suffisamment loin du trou noir supermassif de la Voie lactée. C’est également un objet assez calme comparé à d’autres. Cependant, il lui arrive parfois de « se réveiller » le temps d’un repas. Des astronomes ont récemment identifié les preuves de l’une de ces activités survenue il y a environ deux cents ans.

Quand les ogres se réveillent

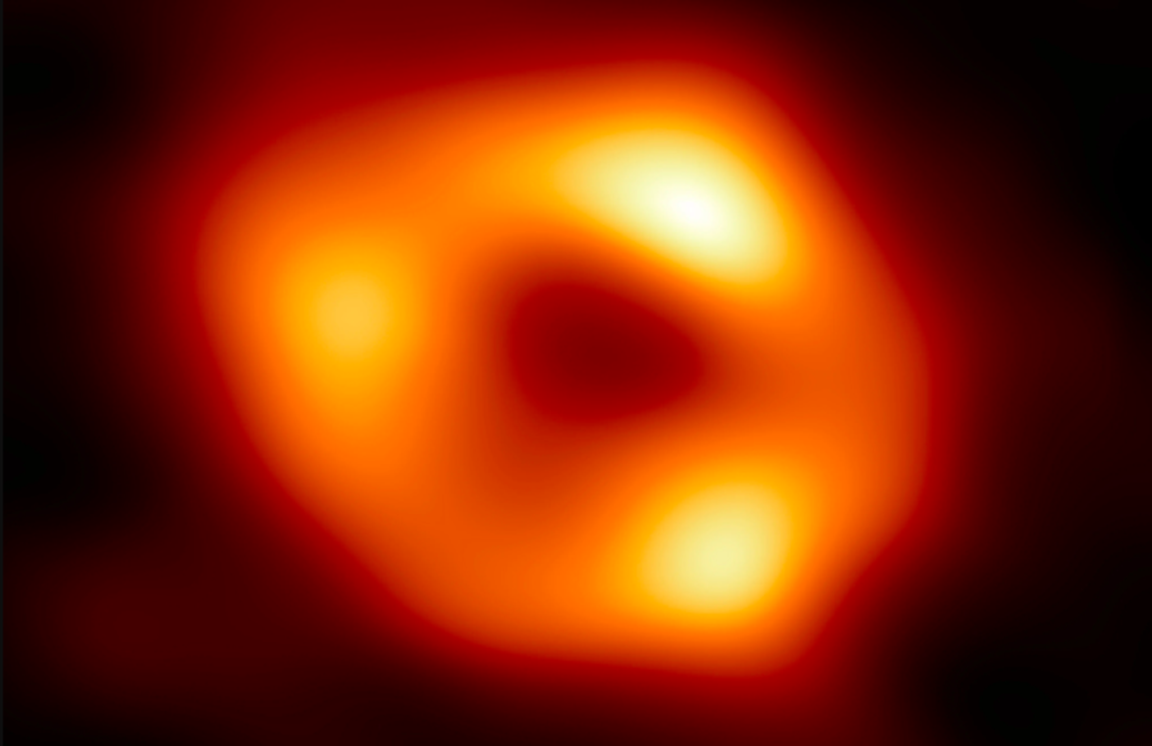

Nous savons que les trous noirs supermassifs ne sont pas totalement sombres. Lorsqu’ils absorbent de la matière, ces objets peuvent en effet émettre des rayons X. Cela résulte de la matière chauffée et comprimée en raison des forces de marée intenses générées par ces ogres cosmiques. Ce processus crée un disque d’accrétion autour du trou noir où la matière en rotation se réchauffe à des températures extrêmement élevées.

Au sein de ce disque d’accrétion, la friction et les interactions magnétiques génèrent des processus de chauffage et de compression supplémentaires, libérant une énorme quantité d’énergie. Cette énergie est alors émise sous forme de rayonnement électromagnétique, y compris les rayons X. Ces rayons peuvent être observés avec des télescopes spécialisés dans ces longueurs d’onde. Une rafale perçue peut alors témoigner d’une activité du trou noir. Ce type de « grignotage » se produit assez souvent, mais généralement, les poussées sont de très courte durée. En général, elles ne durent que quelques minutes, d’où l’intérêt de cette nouvelle étude.

Récemment, une équipe de l’Université de Strasbourg dirigée par le Dr Frédéric Marin a en effet découvert les preuves d’une activité de plus longue durée autour de Sagittarius A*, le trou noir supermassif posté au centre de la Voie lactée. Les détails de l’étude sont publiés dans la revue Nature.

Un repas il y a 200 ans

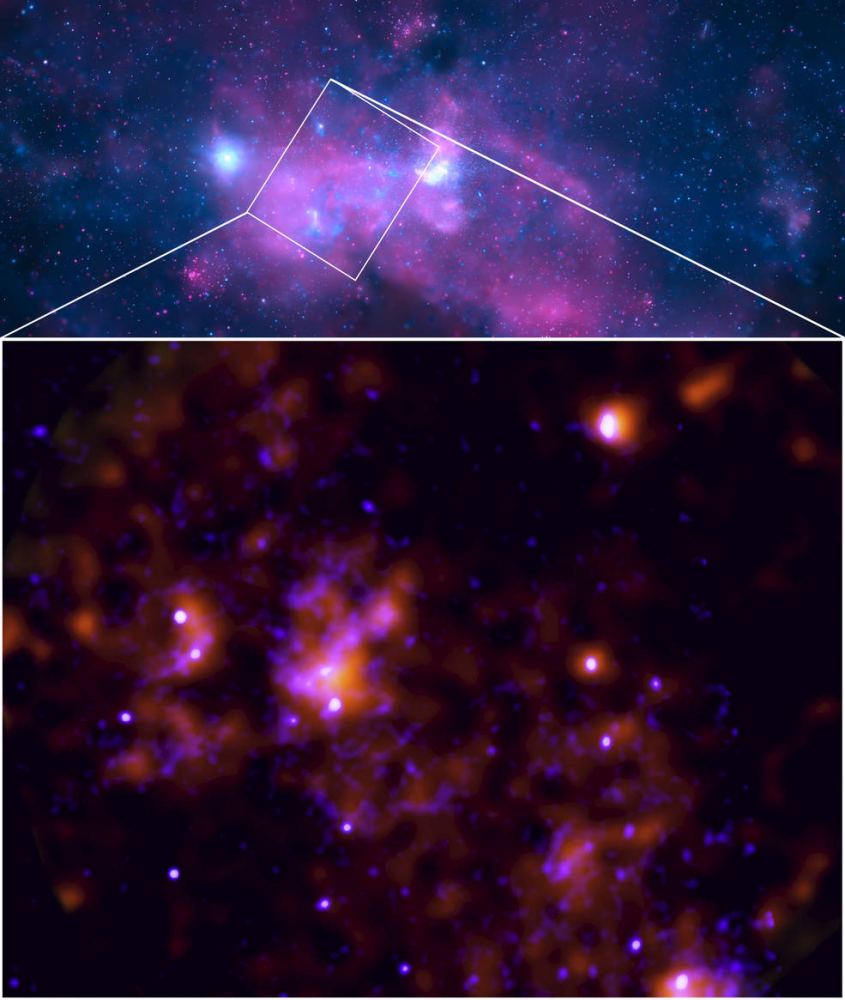

Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs ont examiné des nuages moléculaires spécifiques au voisinage du trou noir. La plupart de ces nuages sont habituellement sombres et froids. Or, nous savons depuis les années 90 que ces derniers paraissent plus brillants que la normale près du centre de la galaxie. Comment l’expliquer ?

Pour enquêter, les chercheurs ont utilisé le petit télescope IXPE de la NASA, chargé d’étudier la polarisation du rayonnement X émis par les trous noirs. Ils ont ensuite combiné ces données avec des images de l’observatoire Chandra X-Ray et les a comparées à celles de la mission XMM-Newton.

Suite à ces analyses, les astronomes ont déterminé que ces nuages brillaient pas d’eux-mêmes, ils diffusaient de la lumière reçue.

« Imaginez que la lumière originelle rebondisse sur ces nuages pour arriver jusqu’à nous. Comme la polarisation est une information vectorielle (géométrique), en la mesurant, on obtient alors une sorte de compas qui pointe dans la direction de la source, même si celle-ci est depuis éteinte », précise le chercheur à Sciencepost. « Et cette source, c’est Sgr A* ».

En mesurant les distances entre les nuages et Sgr A*, et en prenant en compte la contrainte de la finitude de la vitesse de la lumière, les chercheurs ont alors démontré que ces nuages brillaient à cause de rayons X émis lors d’une courte période d’activité au début du 19e siècle.

Fondamentalement, lorsque le disque d’accrétion du trou noir a englouti des matériaux à proximité, les émissions de rayons X qui en ont résulté étaient plus d’un million de fois supérieures à la normale. Sgr A* se serait ensuite rendormi environ un an et demi plus tard.

Fait intéressant : un autre nuage à proximité suggère que le disque d’accrétion du trou noir aurait également grignoté activement de la matière environ cent cinquante ans plus tôt pendant un certain temps avant de se calmer à nouveau. Fort heureusement, ce type d’activité n’a eu aucun effet sur Terre. Pour rappel, Sgr A* se trouve à plus de 26 000 années-lumière de notre planète.