Pendant des décennies, nous avons imaginé tous les grands dinosaures carnivores comme des machines à tuer dotées de mâchoires dévastatrices. Une nouvelle étude publiée dans Current Biology vient bouleverser cette vision en démontrant que certains des plus redoutables prédateurs de l’Histoire comptaient sur des stratégies bien plus subtiles que la force brute pour survivre.

La science révèle enfin leurs secrets

L’équipe du Dr Andrew Rowe de l’Université de Bristol a développé une approche révolutionnaire pour percer les mystères de la prédation préhistorique. Grâce à la tomodensitométrie et aux scanners 3D, les chercheurs peuvent désormais reconstituer avec précision la mécanique crânienne d’animaux disparus depuis 65 millions d’années.

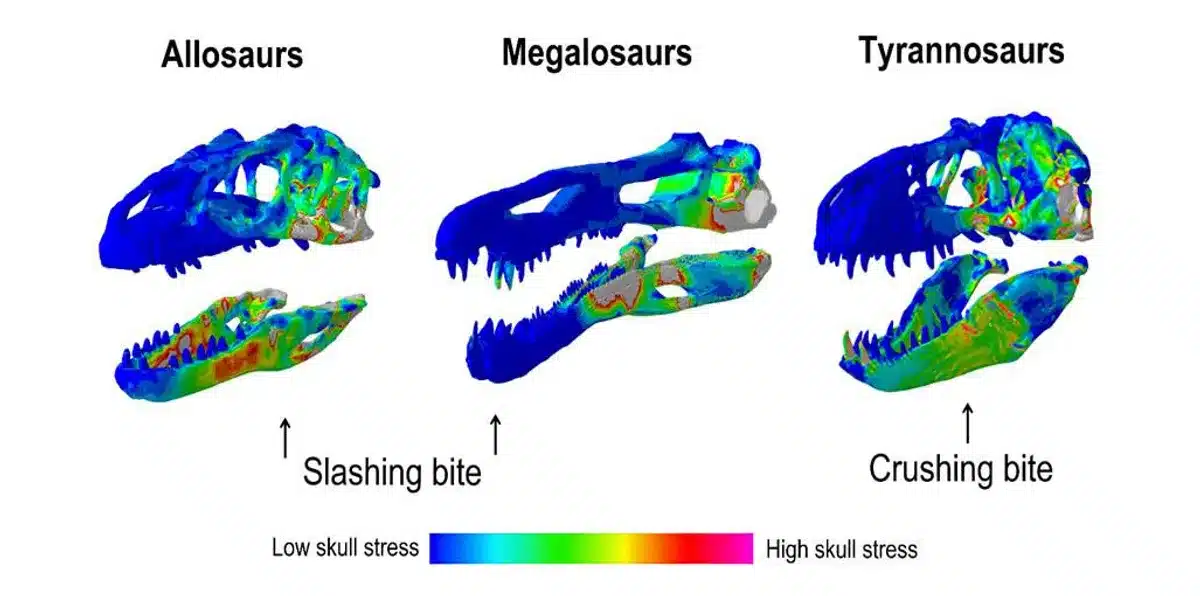

Cette technique, appelée analyse par éléments finis, permet de calculer les contraintes et les forces que pouvaient supporter les os fossiles. Validée sur des espèces actuelles, elle offre une fenêtre inédite sur les comportements alimentaires des créatures du Mésozoïque. L’étude, portant sur 18 espèces de théropodes, constitue la plus vaste analyse jamais réalisée sur ce sujet.

Le Tyrannosaure confirmé dans son statut de broyeur

Sans surprise, le Tyrannosaure rex conserve sa couronne de champion toutes catégories. Les calculs confirment sa capacité à mordre avec une puissance équivalente au poids de trois automobiles. Cette force phénoménale lui permettait littéralement d’écraser ses proies, adoptant une stratégie que les scientifiques qualifient de « haut risque, haute récompense ».

La morphologie crânienne des tyrannosaures révèle une optimisation poussée vers la destruction. Chaque élément de leur architecture osseuse témoigne d’une évolution orientée vers la maximisation de la force de morsure. Cette spécialisation extrême s’accompagnait néanmoins de contraintes structurelles importantes, rendant leur crâne particulièrement vulnérable aux tensions.

Les géants aux mâchoires fragiles

L’aspect le plus surprenant de cette recherche concerne les autres mastodontes du Crétacé. Le Giganotosaurus, malgré sa taille imposante, présentait une morsure étonnamment modeste. Cette révélation remet en question l’idée selon laquelle la taille déterminerait automatiquement la puissance de frappe.

En normalisant les données pour éliminer l’effet de la taille, les chercheurs ont découvert que certains dinosaures de gabarit moyen, comme l’Herrerasaurus et le Ceratosaurus, développaient des contraintes crâniennes supérieures à leurs cousins géants. Cette découverte suggère que l’évolution a favorisé différentes approches pour atteindre le statut de super-prédateur.

Des stratégies de chasse diversifiées

Face à cette apparente faiblesse mandibulaire, comment ces géants parvenaient-ils à dominer leurs écosystèmes ? La réponse réside dans la diversification des techniques de chasse. Les allosaures et les spinosaures compensaient leurs morsures relativement faibles par un arsenal de griffes acérées, transformant leurs membres antérieurs en véritables lames chirurgicales.

Cette approche s’avérait probablement plus sûre que la stratégie brutale des tyrannosaures. Plutôt que de risquer des blessures en s’attaquant frontalement à des proies potentiellement dangereuses, ces prédateurs privilégiaient la technique de la lacération, découpant méthodiquement leurs victimes en morceaux gérables.

Des comparaisons avec le monde actuel

Pour mieux comprendre ces adaptations, les scientifiques établissent des parallèles avec la faune contemporaine. L’Allosaurus rappelle ainsi le dragon de Komodo, qui utilise sa morsure venimeuse et ses griffes pour affaiblir progressivement ses proies. À l’inverse, la stratégie du Tyrannosaure évoque celle des crocodiles actuels, privilégiant la puissance brute pour neutraliser instantanément leurs victimes.

Ces comparaisons éclairent d’un jour nouveau la richesse des écosystèmes mésozoïques. Loin d’être une simple course aux armements, l’évolution des grands prédateurs a exploré de multiples voies, chacune parfaitement adaptée à sa niche écologique spécifique.

Un écosystème plus complexe qu’imaginé

Cette diversité biomécanique révèle la sophistication des équilibres écologiques préhistoriques. Plutôt qu’une concurrence directe entre géants similaires, les écosystèmes du Crétacé abritaient une mosaïque de spécialisations complémentaires. Chaque lignée avait développé sa propre solution au défi de la prédation à grande échelle.

Cette spécialisation réduisait la concurrence interspécifique tout en maximisant l’exploitation des ressources disponibles. Un modèle d’organisation qui pourrait expliquer la coexistence prolongée de ces multiples lignées de super-prédateurs, jusqu’à ce qu’un événement cosmique vienne brutalement redéfinir les règles du jeu.