Depuis près d’un siècle, les physiciens étudient le noyau atomique, la petite région située au cœur des atomes. Nous savons que ces noyaux sont constitués de protons et de neutrons, eux-mêmes formés de particules encore plus petites, les quarks, liés entre eux par des gluons. Malgré ces connaissances, reproduire toutes les propriétés des noyaux atomiques observées dans les expériences nucléaires en utilisant uniquement des quarks et des gluons s’est avéré être un défi de taille. Ce n’est que récemment que des physiciens, notamment ceux de l’Institut de physique nucléaire de l’Académie polonaise des sciences de Cracovie, ont réussi à surmonter cet obstacle.

Les noyaux atomiques : protons, neutrons et quarks

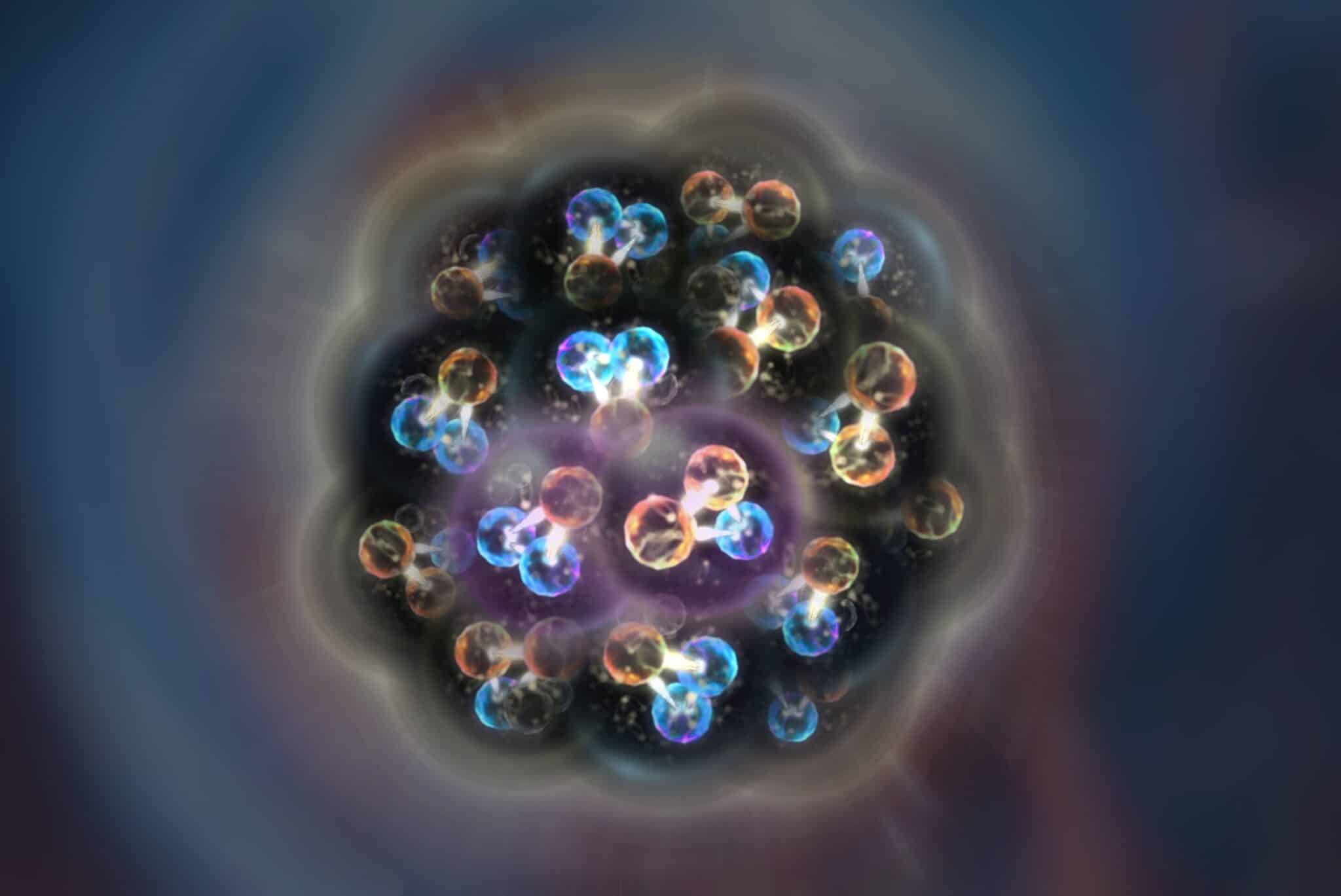

Dans la première moitié du vingtième siècle, les physiciens ont découvert que le noyau atomique, qui constitue la majorité de la masse des atomes, est composé de protons (chargés positivement) et de neutrons (sans charge). Ces deux particules, également appelées nucléons, forment ensemble le noyau. Pendant plusieurs décennies, ces nucléons ont été considérés comme les plus petites briques de la matière.

Dans les années 1960, de nouvelles recherches ont ensuite révélé que protons et neutrons sont eux-mêmes constitués de particules plus fondamentales, appelées quarks, maintenus ensemble par des gluons, des particules qui exercent une force extrêmement puissante. Ce modèle de la matière, basé sur les quarks et les gluons, a révolutionné notre compréhension de la physique des particules.

Cependant, cette découverte a posé un problème majeur pour les physiciens. À basse énergie, dans les conditions normales que nous rencontrons quotidiennement, les protons et les neutrons agissent comme des particules distinctes et indépendantes. Cela signifie que nous pouvons les considérer séparément. En revanche, lorsqu’on examine les noyaux atomiques dans des conditions de très haute énergie, comme celles que l’on crée dans des accélérateurs de particules, les quarks et les gluons qui composent ces protons et neutrons deviennent visibles. Cela révèle leur structure interne et montre que ces particules ne se comportent pas comme des entités séparées.

Jusqu’à récemment, il n’existait pas de modèle capable de relier ces deux aspects : d’une part, le comportement des protons et des neutrons à basse énergie, et d’autre part, la structure des quarks et des gluons à haute énergie. Les physiciens cherchaient donc à unifier ces deux descriptions pour mieux comprendre comment ces composants fondamentaux interagissent dans le noyau atomique.

Un modèle unifié basé sur des données expérimentales

Les chercheurs de l’Institut de physique nucléaire de Cracovie ont utilisé des données provenant de collisions à très haute énergie réalisées au Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN. Grâce à ces expériences, ils ont pu étudier les partons, c’est-à-dire les quarks et les gluons présents à l’intérieur des protons et des neutrons.

En combinant les données des collisions à basse énergie où seuls les protons et les neutrons sont observables avec celles des collisions à haute énergie, les scientifiques ont élaboré un modèle unifié. Ce modèle explique le comportement des noyaux atomiques dans différents régimes énergétiques et offre une meilleure compréhension de leur structure interne.

La véritable innovation de cette recherche réside dans l’application de modèles qui décrivent les interactions entre protons et neutrons à basse énergie aux collisions à haute énergie. Cela a permis d’obtenir une description plus précise des noyaux atomiques et de comprendre comment les quarks et les gluons interagissent dans ces conditions extrêmes.

Les chercheurs ont testé leur modèle sur dix-huit noyaux atomiques, allant des plus légers, comme le carbone, aux plus lourds, comme l’or et le plomb. Les résultats ont montré une excellente correspondance avec les données expérimentales, ce qui confirme qu’au sein des noyaux lourds, la plupart des paires de nucléons corrélés sont constituées d’un proton et d’un neutron. Cette découverte constitue un progrès important, car elle améliore notre interprétation des données issues des expériences à haute et basse énergie.

Des perspectives prometteuses pour l’avenir

L’importance de cette découverte réside dans le fait qu’elle ouvre de nouvelles perspectives pour la physique nucléaire. En unifiant les deux descriptions des noyaux atomiques, les chercheurs ont franchi une étape clé vers une meilleure compréhension des interactions fondamentales qui régissent la matière. Cette avancée pourrait avoir des répercussions importantes non seulement pour la recherche théorique, mais aussi pour des applications pratiques dans des domaines tels que la physique des particules et la recherche sur l’énergie nucléaire.

Par ailleurs, cette unification permet aux chercheurs d’étudier avec plus de précision les noyaux atomiques individuels et de mieux comprendre la répartition des quarks et des gluons dans ces noyaux. Cela pourrait également mener à des avancées dans le domaine des accélérateurs de particules et des expériences de collision à haute énergie qui sont essentielles pour explorer les limites de notre compréhension de l’Univers.