Sur l’île indonésienne de Sulawesi, des chercheurs ont récemment découvert ce qui pourrait être la plus ancienne preuve d’art narratif jamais mise au jour. Cette peinture rupestre représentant une figure humaine interagissant avec un cochon verruqueux suggère que l’utilisation de l’art pour raconter des histoires remonte à bien plus loin que ce que l’on pensait initialement. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives sur l’évolution de la cognition humaine et la capacité de nos ancêtres à créer des récits complexes.

Une découverte historique

Jusqu’à il y a quelques années, la plus ancienne peinture rupestre figurative connue était un panneau vieux de 21 000 ans à Lascaux, en France, représentant un humain à tête d’oiseau chargeant un bison.

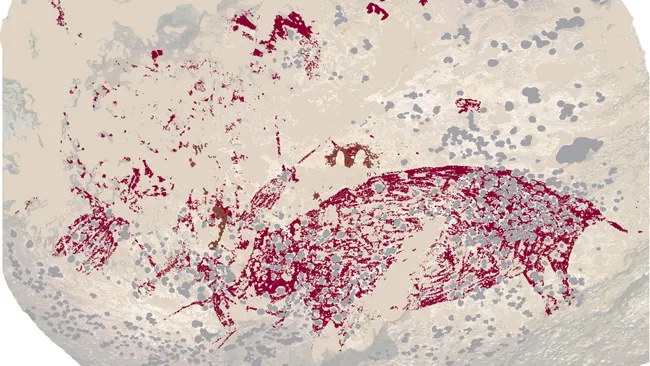

En 2019, des archéologues ont cependant découvert des centaines d’exemples d’art rupestre dans des grottes du karst de Maros-Pangkep, situées sur l’île de Sulawesi, en Indonésie. Parmi ces découvertes, un panneau de 4,5 mètres de large représente des figures humaines semblables en train d’attaquer des cochons verruqueux (Sus celebensis) et des anoas (Bubalus), des buffles nains endémiques de la région.

La datation initiale de ces œuvres avait révélé que ces peintures avaient au moins 43 900 ans, tandis que la plus ancienne image identifiée, un cochon verruqueux, avait environ 45 500 ans. Toutefois, en utilisant une technique de datation plus précise, les chercheurs ont que cette peinture rupestre était en réalité âgée d’environ 48 000 ans. Une autre représentation similaire trouvée dans une grotte de Leang Karampuang est encore plus ancienne, datant d’au moins 51 200 ans, ce qui en fait l’art narratif le plus ancien connu à ce jour.

Pour dater ces œuvres d’art avec précision, les chercheurs ont utilisé une technique appelée imagerie par ablation laser de la série uranium. Cette méthode permet de prélever des échantillons de calcite encore plus petits mesurant seulement 44 microns de long, ce qui a permis de réduire les dommages causés aux œuvres d’art tout en offrant une meilleure résolution de la distribution de l’âge de la calcite sur les parois des grottes.

L’art narratif et la cognition humaine

Les archéologues ont été particulièrement intrigués par un possible cas d’art narratif impliquant une figure mi-humaine, mi-animale, ou thérianthrope. Les thérianthropes sont considérés comme une preuve de la capacité humaine à imaginer des êtres surnaturels, un trait cognitif complexe et distinctif.

Les plus anciennes représentations de thérianthropes étaient des sculptures comme l’Homme-Lion vieux de 40 000 ans découvert en Allemagne. La nouvelle datation des peintures de Sulawesi repousse donc ces représentations de près de 20 000 ans en arrière, marquant une avancée révolutionnaire dans notre compréhension de l’art préhistorique et de la cognition humaine.

Selon Adam Brumm, co-auteur de l’étude, « la narration est une part extrêmement importante de l’évolution humaine. Elle pourrait même contribuer à expliquer notre succès en tant qu’espèce. »

Malgré ces découvertes fascinantes, certains chercheurs restent sceptiques quant aux interprétations des équipes de recherche. Paul Pettitt, archéologue paléolithique à l’université de Durham au Royaume-Uni, a exprimé des réserves quant à l’interprétation des peintures comme étant narratives. Il suggère que les images pourraient simplement être des représentations isolées se trouvant côte à côte, sans lien narratif évident.

Cependant, l’équipe de recherche reste quant à elle convaincue de la signification de leurs découvertes. L’absence de preuves d’occupation humaine dans les grottes où les peintures ont été trouvées suggère que ces lieux pourraient même avoir été réservés à des fins artistiques ou rituelles.

L’équipe prévoit de continuer à étudier et à dater davantage d’œuvres d’art rupestre dans la région, dont une peinture représentant trois autres figures anthropomorphes. Ces nouvelles découvertes pourraient encore enrichir notre compréhension de l’art narratif préhistorique.