Comment la vie a-t-elle commencé sur Terre ? Cette question fascine les scientifiques depuis des lustres. Comprendre comment des éléments simples comme l’eau et les minéraux ont évolué en cellules vivantes est en effet essentiel non seulement pour explorer nos origines, mais aussi pour savoir si la vie pourrait se développer ailleurs dans l’univers. Une étude a proposé une théorie intrigante : l’eau de pluie, qui était abondante sur la Terre primitive, aurait pu jouer un rôle crucial dans la stabilisation des premières cellules (appelées protocellules) ouvrant ainsi la voie à la complexité de la vie telle que nous la connaissons.

Les cellules modernes et leur organisation complexe

Les cellules qui composent les organismes vivants aujourd’hui sont des structures extrêmement complexes. Imaginez de petites usines organisées remplies de compartiments appelés organites qui ont chacun une fonction spécifique. Par exemple, le noyau contient l’ADN, la carte génétique qui contrôle tout ce que fait la cellule, tandis que les mitochondries produisent l’énergie nécessaire à son fonctionnement.

Tout cela est enveloppé dans une membrane, une sorte de barrière protectrice qui contrôle ce qui entre et sort de la cellule. Composée de lipides (des graisses) et de protéines spécialisées, elle permet à certaines substances d’entrer dans la cellule et d’en sortir tout en bloquant les autres. Grâce à cette organisation, les cellules peuvent exécuter des tâches très complexes et maintenir l’équilibre nécessaire à la vie.

Les premières formes de vie : les protocellules et leur fragilité

Avant d’atteindre cette complexité, les premières formes de vie étaient bien plus simples. Les scientifiques pensent que ces premières entités, appelées protocellules, se sont formées il y a environ 3,8 milliards d’années à partir de molécules organiques présentes sur la Terre primitive. Une protocellule peut être comparée à une petite bulle de molécules flottant dans un environnement aqueux. Elle servait à la fois de cadre structurel et de protection pour les réactions chimiques cruciales, comme la réplication des premières molécules génétiques, l’ARN. Ces protocellules n’avaient cependant pas encore développé les membranes sophistiquées des cellules modernes. De ce fait, elles auraient été bien plus instables et fragiles.

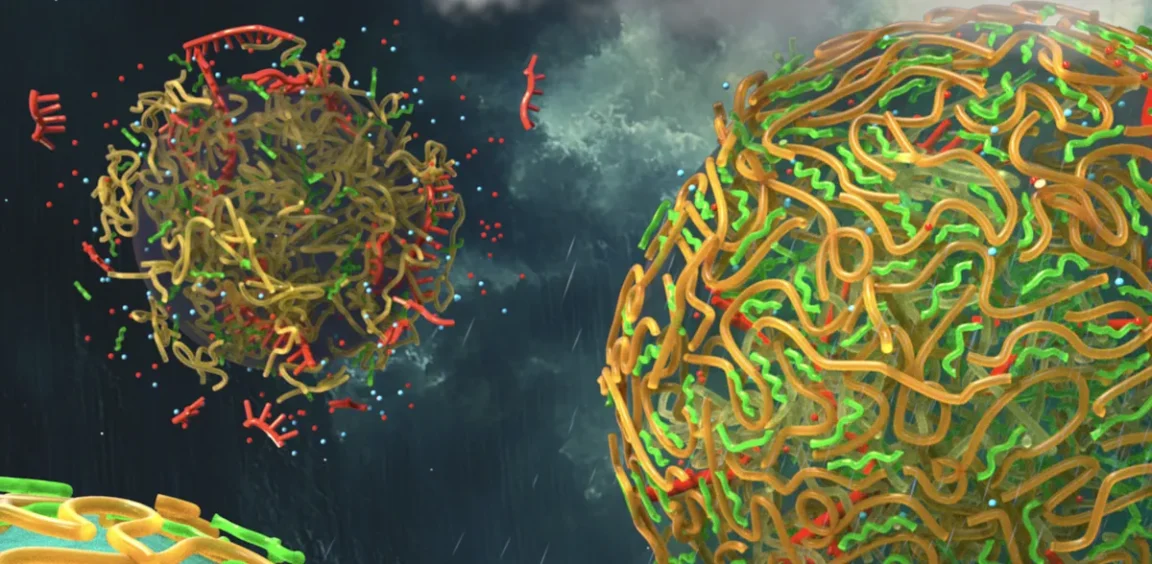

Deux modèles de protocellules ont été proposés pour expliquer à quoi elles ressemblaient : les vésicules et les coacervats. Les vésicules sont des structures faites de lipides, similaires à des bulles de savon, qui encapsulent les molécules à l’intérieur. Ces vésicules peuvent protéger les premières molécules de la vie contre un environnement extérieur hostile. Néanmoins, contrairement aux cellules modernes, elles manquaient de protéines pour réguler le passage des substances, ce qui limitait leur capacité à interagir avec leur environnement et à se reproduire efficacement.

Les coacervats sont quant à eux des gouttelettes formées par l’accumulation de molécules organiques comme des peptides et des acides nucléiques (l’ARN). Contrairement aux vésicules, les coacervats n’ont pas de membrane, ce qui permet un échange plus facile des matériaux avec l’extérieur. Cela accélère les réactions chimiques, mais crée un problème : sans membrane, ces gouttelettes peuvent se mélanger trop facilement et perdre leur contenu, notamment le matériel génétique essentiel pour l’évolution.

Le rôle de l’eau de pluie dans la stabilisation des premières cellules

L’un des grands défis des chercheurs était de comprendre comment ces protocellules, notamment les coacervats, ont pu maintenir leur stabilité assez longtemps pour permettre l’émergence de la vie. Une nouvelle étude propose une réponse fascinante : l’eau de pluie, qui est déionisée (c’est-à-dire dépourvue de minéraux dissous), aurait joué un rôle clé dans la stabilisation des coacervats.

Les chercheurs ont en effet découvert que lorsque des coacervats sont placés dans de l’eau déionisée, ils éjectent des ions et forment une sorte de peau maillée à leur surface. Cette « peau » empêche les gouttelettes de fusionner avec d’autres coacervats, les stabilisant et leur permettant de concentrer des matériaux génétiques comme l’ARN.

Cette couche protectrice aurait ainsi permis aux premières cellules de maintenir des réactions chimiques cruciales sans se désintégrer trop rapidement. Des expériences ont en effet montré que dans de l’eau déionisée, les coacervats pouvaient maintenir l’ARN à l’intérieur pendant des jours, alors que dans une eau riche en ions, l’ARN se diffusait d’une gouttelette à l’autre en quelques secondes. Ce mécanisme aurait ainsi pu être essentiel pour maintenir la stabilité des premières cellules.

Cette découverte sur le rôle de l’eau de pluie apporte donc un éclairage nouveau sur les conditions nécessaires à l’apparition de la vie sur Terre. Elle ouvre également des perspectives intéressantes pour la recherche de la vie ailleurs dans l’Univers. Si des conditions similaires peuvent être observées sur d’autres planètes, comme des océans d’eau pure, cela augmenterait les chances de découvrir des formes de vie extraterrestres.