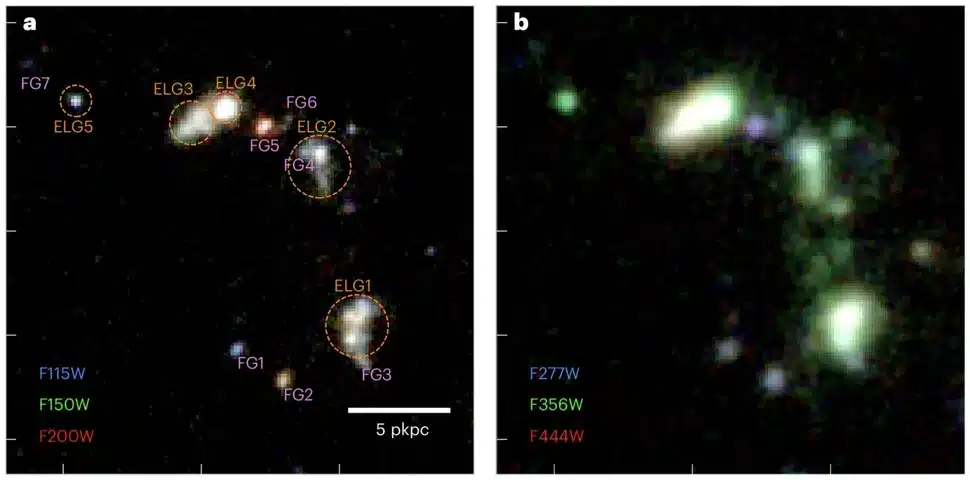

À 800 millions d’années seulement après le Big Bang, alors que l’univers n’était encore qu’un enfant cosmique, un événement d’une rareté extraordinaire se déroulait dans les profondeurs de l’espace. Le télescope spatial James Webb vient de capturer les images d’une collision galactique sans précédent : cinq galaxies entières fusionnant simultanément pour ne former qu’un seul système gigantesque. Cette découverte, baptisée le « Quintette du JWST » ( à ne pas confondre avec la Quintette de Stephan), bouleverse notre compréhension de la formation des structures cosmiques et révèle des mécanismes encore inconnus qui façonnaient l’univers primordial.

Une découverte qui défie les statistiques

La rareté de cette observation ne peut être sous-estimée. Alors que les fusions galactiques impliquent généralement deux partenaires cosmiques, trouver cinq galaxies en train de fusionner simultanément relève de l’exception absolue. Les modèles actuels prédisent que moins de 1% de toutes les fusions galactiques impliquent plus de deux galaxies.

Weida Hu, chercheuse principale de cette étude à l’Université Texas A&M, souligne l’aspect extraordinaire de cette découverte : identifier un tel système nécessite une convergence de facteurs si improbables que l’équipe de recherche reconnaît avoir eu une chance exceptionnelle. Cette rareté statistique transforme chaque détection en trésor scientifique inestimable.

Quand Webb et Hubble unissent leurs forces

Cette découverte remarquable résulte d’une collaboration technologique entre deux géants de l’astronomie spatiale. Alors que le télescope Hubble avait déjà détecté certaines de ces galaxies, seules les capacités infrarouges avancées du James Webb ont permis de révéler leur véritable nature.

La caméra proche infrarouge de Webb a dévoilé un élément crucial : un immense halo de gaz enveloppant l’ensemble du système. Cette enveloppe gazeuse constitue la preuve définitive que ces cinq galaxies ne sont pas de simples voisines cosmiques, mais forment un système physiquement intégré, lié par la gravité et en cours de fusion active.

L’analyse spectroscopique a confirmé que toutes ces galaxies partagent le même décalage vers le rouge, attestant qu’elles évoluent à la même distance de nous et interagissent véritablement entre elles dans cette danse cosmique destructrice et créatrice.

Un laboratoire de formation stellaire extrême

Ces galaxies primitives se distinguent par leur activité stellaire frénétique. Riches en gaz primordial, elles forment de nouvelles étoiles à un rythme bien supérieur aux prédictions théoriques pour cette époque reculée de l’univers. Cette effervescence stellaire s’explique par les interactions gravitationnelles complexes qui compriment le gaz et déclenchent des flambées de création stellaire.

Le système présente une architecture fascinante : les deux galaxies principales sont séparées de 43 300 années-lumière, tandis que la distance maximale entre les membres les plus éloignés atteint 60 700 années-lumière. Pour situer ces dimensions, rappelons que notre Voie lactée s’étend sur environ 100 000 années-lumière.

Un détail particulièrement intriguant est la présence d’un « pont de matière » reliant certaines galaxies, vestige des forces gravitationnelles intenses qui sculptent ce ballet cosmique. Ces queues de marée témoignent des interactions violentes qui redistribuent la matière à l’échelle galactique.

L’écho d’un cousin moderne

Cette découverte évoque irrésistiblement le célèbre Quintette de Stephan, un groupe de galaxies en interaction dans notre univers local. Cependant, les différences sont saisissantes : alors que le Quintette de Stephan implique des galaxies anciennes et relativement apaisées, le Quintette du JWST bouillonne d’activité.

Cette comparaison révèle l’évolution cosmique : l’univers primitif était un laboratoire de création intense, où les galaxies jeunes et gorgées de gaz s’entrechoquaient dans des ballets destructeurs mais fertiles. Ces conditions extrêmes n’existent plus dans notre univers mature et apaisé.

Vers la mort stellaire programmée

L’avenir de ce système fascine les astronomes. Avec sa masse stellaire équivalente à 10 milliards de soleils, le Quintette du JWST pourrait évoluer vers une galaxie massive mais inactive dans les 1 à 1,5 milliards d’années suivant le Big Bang. Cette transformation expliquerait l’existence des galaxies « mortes » que Webb détecte dans l’univers primitif.

Cette évolution dépendra largement de la présence de trous noirs actifs au cœur de ces galaxies. Ces monstres cosmiques pourraient rapidement éteindre la formation stellaire par leurs vents galactiques, transformant ce brasier cosmique en structure froide et silencieuse.

Une fenêtre sur les mystères cosmiques

Au-delà de sa rareté, cette découverte rapportée dans Nature Astronomy ouvre de nouvelles perspectives sur les mécanismes de formation des structures cosmiques. Elle suggère que l’univers primitif pourrait avoir été plus dynamique et complexe que nos modèles actuels ne le prédisent.

Christopher Conselice, astronome à l’Université de Manchester, souligne l’importance cruciale de ces observations pour comprendre comment les galaxies massives ont pu se former si rapidement dans l’histoire cosmique. Chaque nouveau système similaire découvert enrichira notre compréhension de ces processus fondamentaux.