Au cœur des montagnes d’Ouzbékistan, des archéologues viennent de faire une découverte qui pourrait révolutionner notre compréhension de l’évolution technologique humaine. Ces minuscules éclats de pierre, longtemps ignorés car brisés et insignifiants en apparence, se révèlent être potentiellement les plus anciennes pointes de flèches jamais découvertes. Datant de 80 000 ans, soit 6 000 ans de plus que les précédents records, ces artefacts soulèvent une question troublante : qui étaient vraiment leurs créateurs ?

Un trésor caché sous les décombres

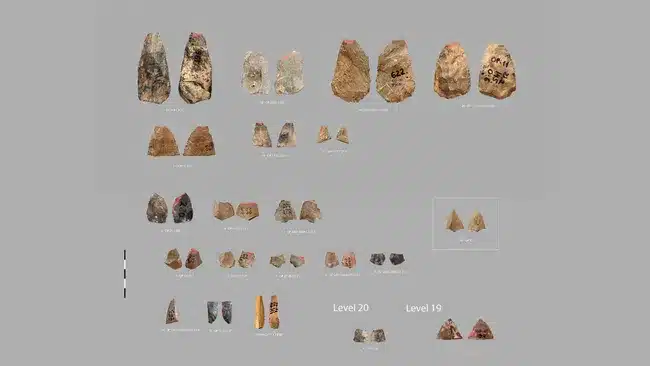

Le site archéologique d’Obi-Rakhmat, niché dans le nord-est de l’Ouzbékistan, livre ses secrets au compte-gouttes depuis des décennies. Les fouilles ont révélé un arsenal impressionnant d’outils en pierre : lames fines, lamelles délicates et autres instruments témoignant d’une maîtrise technique remarquable. Pourtant, pendant des années, les chercheurs sont passés à côté de leur découverte la plus précieuse.

Ces fragments triangulaires, baptisés « micropointes », gisaient négligés parmi les débris. Leur petite taille et leur état fragmentaire les avaient relégués au rang de déchets archéologiques sans intérêt. Il a fallu l’œil expert d’Hugues Plisson, chercheur à l’Université de Bordeaux, et de son équipe pour reconnaître leur véritable nature.

L’analyse minutieuse de ces artefacts a révélé des caractéristiques troublantes. Leur forme exceptionnellement étroite ne permet qu’un seul usage possible : l’emmanchement sur des tiges de flèches. Plus révélateur encore, les dommages observés sur ces pointes correspondent exactement aux traces d’usure que laisserait un usage répété dans la chasse.

Une révolution technologique préhistorique

Cette découverte, publiée dans la revue PLOS One, pourrait bouleverser notre vision de l’évolution technologique humaine. Si ces micropointes sont effectivement des pointes de flèches, elles repousseraient de six millénaires l’apparition de cette innovation cruciale, détrônant les artefacts éthiopiens datés de 74 000 ans.

L’arc et la flèche représentent bien plus qu’un simple progrès technique. Cette technologie révolutionne littéralement les stratégies de chasse en permettant d’abattre du gibier à distance, réduisant considérablement les risques pour le chasseur. Elle témoigne également d’une sophistication cognitive remarquable : concevoir, fabriquer et utiliser efficacement un système aussi complexe nécessite des capacités de planification et d’abstraction évoluées.

Christian Tryon, archéologue paléolithique à l’Université du Connecticut, souligne l’importance de cette découverte : « Les armes et technologies de chasse complexes étaient apparemment plus répandues géographiquement et à une époque plus ancienne que nous le pensions. Comme d’habitude, nous sous-estimons systématiquement les capacités de nos ancêtres. »

L’énigme des créateurs mystérieux

L’identité des artisans d’Obi-Rakhmat constitue l’un des mystères les plus fascinants de cette découverte. En 2003, les fouilles ont exhumé les restes d’un enfant âgé de 9 à 12 ans : six dents et 121 fragments crâniens qui défient toute classification simple.

Les dents présentent des caractéristiques indéniablement néandertaliennes, mais les traits du crâne demeurent ambigus. S’agit-il d’un Homo sapiens, d’un Néandertalien, ou peut-être d’un hybride résultant de croisements entre notre espèce et les Néandertaliens ou les Dénisoviens ? Cette incertitude taxonomique ajoute une dimension supplémentaire au mystère.

L’Asie centrale constituait un territoire néandertalien il y a 80 000 ans, période de fabrication présumée de ces pointes. Pourtant, aucune technologie similaire n’a jamais été associée aux populations néandertaliennes. Cette contradiction pousse les chercheurs vers une hypothèse audacieuse : ces artefacts auraient été créés par des Homo sapiens, possiblement des migrants venus du Levant.

Une migration précoce aux conséquences cruciales

Selon Andrey Krivoshapkin, directeur de recherche à l’Institut d’archéologie et d’ethnographie de Russie, « l’apparition de la population Obi-Rakhmat en Asie centrale coïncide avec l’époque présumée de dispersion des humains anatomiquement modernes en Eurasie. » Ces premiers migrants auraient ainsi apporté avec eux des technologies révolutionnaires.

L’innovation des microlithes aurait constitué un avantage décisif dans la colonisation de nouveaux territoires. Face aux populations locales parfaitement adaptées à leur environnement depuis des millénaires, ces nouveaux arrivants auraient compensé leur désavantage initial par une supériorité technologique. Les arcs et flèches leur permettaient d’exploiter plus efficacement les ressources disponibles et de rivaliser avec succès avec les groupes établis.

Cette hypothèse transforme notre vision de la dispersion humaine hors d’Afrique. Plutôt qu’une expansion graduelle et passive, elle suggère une colonisation active, portée par des innovations technologiques stratégiques.

Des questions qui appellent de nouvelles découvertes

Les chercheurs ne cachent pas les limites de leur étude. L’absence d’arcs et de hampes préservés laisse une part d’interprétation qui suscitera inévitablement le scepticisme de certains collègues. Néanmoins, les indices convergents – morphologie, traces d’usure, contexte archéologique – constituent un faisceau de preuves particulièrement convaincant.

L’équipe prépare déjà les prochaines étapes de leurs recherches. Établir des liens archéologiques et génétiques entre les populations d’Obi-Rakhmat et celles du Levant permettrait de confirmer l’hypothèse migratoire. L’exploration d’autres sites régionaux pourrait également révéler des technologies encore plus anciennes.

Comme le résume Christian Tryon avec un brin d’optimisme : « Ce serait formidable de retrouver les sites où la chasse a réellement eu lieu. Mais ces sites sont difficiles à repérer dans le paysage. » Une quête qui promet encore de belles découvertes.