Au Japon, des biologistes ont tenté de savoir comment une plante carnivore était capable de réagir aux stimulus les plus subtils. Selon les chercheurs, il est ici question d’un système électrique très sensible révélant la potentielle présence d’une intelligence végétale assez surprenante.

Une capacité de détection hors du commun

La dionée attrape-mouche (Dionaea muscipula) est une plante carnivore, peut-être la plus célèbre de toutes les espèces du genre. Son aire de répartition se limite aux États-Unis, principalement dans les états de Caroline du Nord et de Caroline du Sud. Ses feuilles disposées en rosettes d’un diamètre variant de 10 à 15 cm disposent sur leur partie supérieur du fameux « piège » caractéristique de ce genre de plantes, capable d’emprisonner des mouches, des araignées, des fourmis ou encore, des moucherons. Mais comment cette plante comprend-elle qu’une proie pose se trouve au niveau de son piège ?

Une équipe du département de biochimie et de biologie moléculaire de l’Université de Saitama (Japon) a publié une étude sur le sujet, dans la revue Nature Communications le 30 septembre 2025. Les résultats de ces travaux sont très intéressants, dans la mesure où la dionée attrape-mouche n’a ni cerveau, ni système nerveux ou ganglion. De plus, la plante est capable de distinguer précisément un insecte d’une simple goutte d’eau, ou encore une proie vivante d’une proie morte. Aussi, le piège peut rejeter une proie jugée trop volumineuse pour être assimilée.

Une sorte de signal nerveux primitif

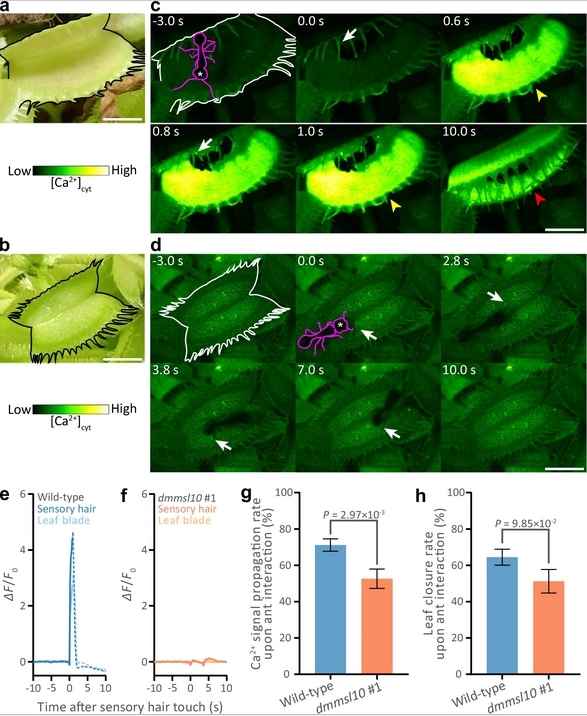

Selon les biologistes japonais, le piège se déclenche grâce aux poils de la feuille. Toucher ces poils deux fois de suite en moins d’une vingtaine de seconde active ce même piège, néanmoins sous réserve de pressions assez fortes. En effet, des pressions trop faibles ne pourront pas permettre le déclenchement.

Dans les faits, se produit une charge électrique via le DmMSL10, un gène mécano-capteur se concentrant à la base des poils. Un contact trop léger génère donc une charge très faible, ignorée puisque restant confinée dans la cellule végétale. Cependant, un contact suffisamment fort génère une charge importante, à l’origine d’un effet cascade déclenchant le piège et signant le début du repas. Pour les auteurs de l’étude, la charge électrique dont il est ici question peut s’apparenter à un signal nerveux primitif.

« Nous avons développé un système d’enregistrement simultané à l’échelle de la cellule unique pour les signaux calciques et électriques, ainsi qu’un micro-écosystème pour détecter les interactions plantes-insectes. Une combinaison de techniques innovantes nous a permis de visualiser le moment où les stimuli physiques externes sont convertis en propagation de signaux biologiques intracellulaires ; cela a facilité la découverte d’un système de réponse en deux étapes pour les stimuli mécaniques dans les poils sensoriels : la mécano-détection et le déclenchement du signal. », peut-on lire dans l’étude.

Pourquoi ces travaux sont-ils pertinents ?

Pour les chercheurs, les résultats de l’étude peuvent ouvrir la voie vers une nouvelle façon d’appréhender les échanges entre les plantes et leur environnement. Les auteurs ont mentionné une possible « intelligence sensorielle végétale » capable de répondre à des stimulus et ce, sans cerveau ni système nerveux. Dans un futur plus ou moins proche, des recherches plus poussées utilisant le système d’enregistrement simultané des chercheurs nippons pourraient éclairer sur la manière avec laquelle ces plantes ont développé des systèmes de détection tactile en ayant recours au gène DmMSL10, dont les animaux sont dépourvus.

A terme, ces recherches devraient être à la base de projets dans divers domaines, notamment le biomimétisme et la robotique souple. Il se pourrait également que certaines innovations puissent concerner l’agriculture, un secteur dans lequel, comprendre le langage électrochimique des plantes peut en théorie permettre de mieux appréhender et améliorer la détection du stress, la lutte contre les parasites ou encore, la résilience face à l’actuel réchauffement climatique.