Depuis plus d’un siècle, les astronomes se penchent sur un système stellaire hors du commun : V Sagittae. Située à 10 000 années-lumière, cette étoile double intrigue par sa luminosité inhabituelle et son destin spectaculaire. De nouvelles observations suggèrent que nous pourrions, dans un futur relativement proche, assister à un phénomène astronomique rarissime : une explosion visible même en plein jour depuis la Terre.

Une étoile pas comme les autres

V Sagittae se trouve dans la constellation de la Flèche (Sagitta). À première vue, elle ressemble à un système typique formé d’une naine blanche et d’une étoile de la séquence principale. La première, minuscule et extrêmement dense, attire de la matière de sa voisine par gravité. Ce processus, fréquent dans les binaires serrées, conduit généralement à des explosions appelées novae : lorsque le gaz accumulé atteint des conditions extrêmes, la fusion nucléaire s’enclenche brutalement, multipliant la luminosité de la naine blanche.

Mais V Sagittae ne se comporte pas comme prévu. Au lieu de produire de brefs éclats lumineux, elle maintient depuis longtemps une brillance anormale, oscillant entre la magnitude 10 et 13 — invisible à l’œil nu mais surprenante pour ce type de système. Découverte en 1902, elle déroute encore aujourd’hui les spécialistes.

Une énigme vieille de 123 ans

Les archives montrent plus d’un siècle d’observations. Au fil du temps, les chercheurs ont remarqué que le taux de transfert de matière entre les deux étoiles semblait augmenter de façon exponentielle. Une première hypothèse a donc émergé : les deux astres pourraient finir par fusionner d’ici la fin du 21e siècle, créant une étoile plus brillante que Sirius, l’astre le plus lumineux du ciel nocturne.

Cette hypothèse avait toutefois un inconvénient : elle impliquait une transformation spectaculaire, mais sans explosion. La fusion donnerait naissance à un nouvel objet stellaire, plutôt qu’à une supernova. Un scénario fascinant, mais qui laissait certaines observations inexpliquées.

Une nouvelle explication venue du Chili

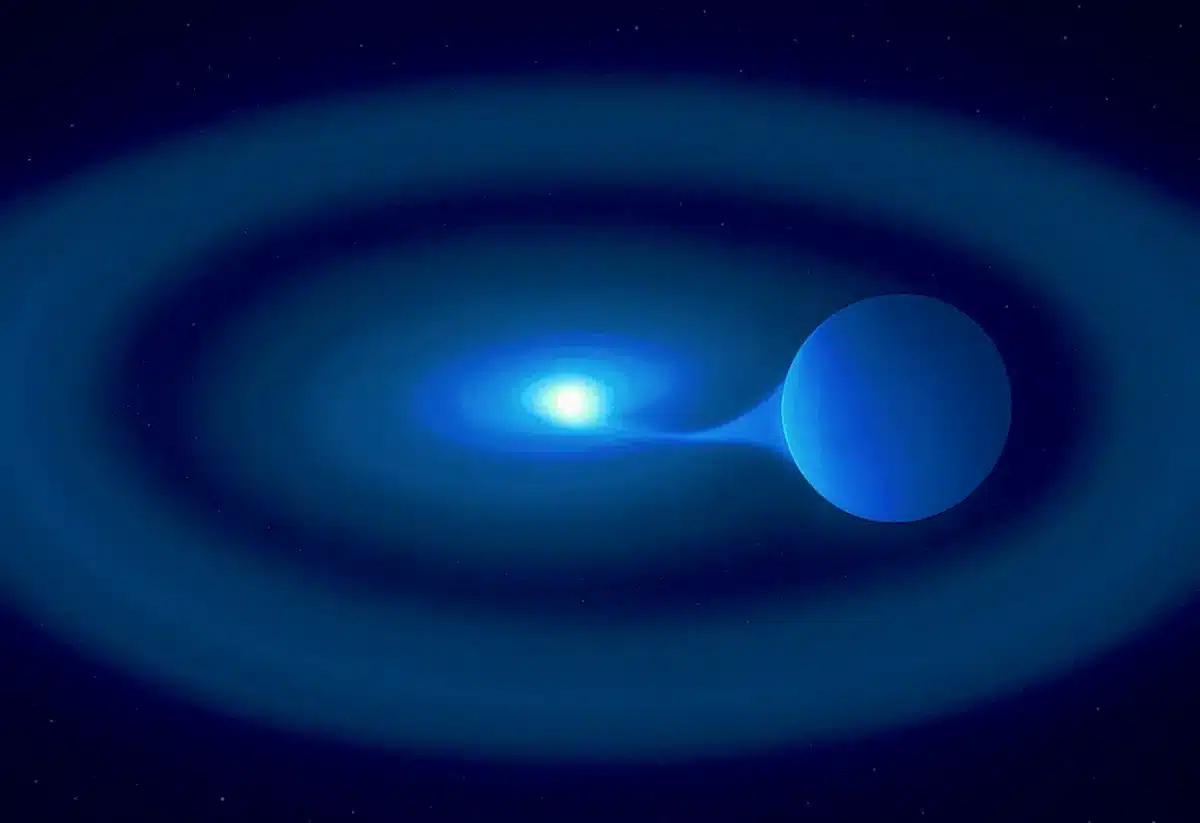

Une équipe internationale, dirigée par le Dr Pasi Hakala de l’Université de Turku et soutenue par le Dr Phil Charles de l’Université de Southampton, a récemment proposé une autre interprétation. Grâce aux observations du Very Large Telescope (VLT) au Chili, ils ont détecté un anneau de gaz entourant le système.

Cet anneau, produit parce que la naine blanche ne peut absorber toute la matière qu’elle reçoit, émet une luminosité intense et génère des vents stellaires extrêmes. Ces caractéristiques expliquent enfin pourquoi V Sagittae est beaucoup plus brillante que d’autres systèmes similaires.

Autre conséquence : les masses des deux étoiles ont probablement été surestimées. Selon cette nouvelle étude, leur masse combinée ne dépasserait pas 2,1 fois celle du Soleil, bien en dessous des estimations passées.

À quoi faut-il s’attendre ?

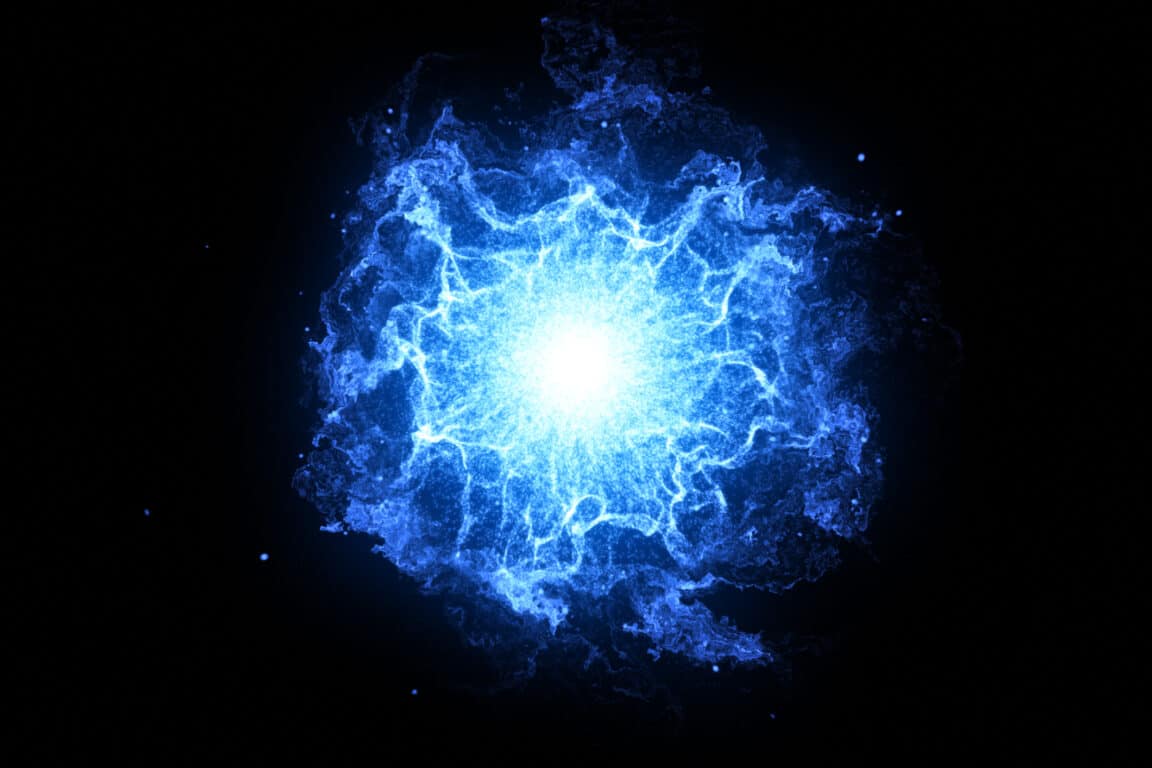

Dans un avenir relativement proche à l’échelle astronomique — c’est-à-dire dans les prochaines décennies ou siècles — la naine blanche de V Sagittae devrait accumuler suffisamment de matière pour déclencher une nouvelle explosion de type nova. Cette fois, la luminosité pourrait devenir assez intense pour rendre l’étoile visible à l’œil nu, même depuis des zones partiellement affectées par la pollution lumineuse.

Mais le véritable clou du spectacle viendra plus tard. Selon le Dr Jorge Rodríguez-Gil, de l’Institut d’Astrophysique des Canaries, lorsque les deux étoiles entreront en collision, elles produiront une supernova d’une intensité exceptionnelle. Visible même en plein jour depuis la Terre, elle marquerait un événement astronomique d’une rareté extrême : notre galaxie n’a pas connu de supernova observable depuis environ quatre siècles.

Pourquoi est-ce si important ?

L’éventuelle explosion de V Sagittae attire l’attention des chercheurs comme des passionnés d’astronomie pour plusieurs raisons majeures. La première est l’aspect spectaculaire de l’événement. Voir une supernova à l’œil nu depuis la Terre est un privilège rarissime, qui ne survient que quelques fois par millénaire. Si cela se produit, l’étoile pourrait briller autant qu’un astre majeur du ciel nocturne, voire être visible en plein jour, offrant à l’humanité un spectacle grandiose.

Mais l’intérêt n’est pas seulement esthétique. Observer l’évolution de V Sagittae en direct représente une véritable opportunité scientifique. Ce système sert de laboratoire naturel pour affiner nos modèles sur la vie et la mort des étoiles. Comprendre comment une naine blanche interagit avec sa compagne et comment un tel couple finit par exploser en supernova permet d’enrichir nos connaissances sur les mécanismes fondamentaux de l’Univers.

Enfin, V Sagittae nous rappelle à quel point les échelles de temps astronomiques diffèrent de notre perception humaine. Lorsque les scientifiques parlent d’un événement “imminent”, il peut en réalité s’agir de décennies, voire de siècles. Cette différence de temporalité met en lumière la patience nécessaire à l’astronomie, où certaines découvertes dépassent largement la durée d’une vie humaine.

Un rendez-vous… à ne pas manquer

Personne ne peut prédire avec précision quand V Sagittae atteindra le point de bascule. Peut-être dans cinquante ans, peut-être dans deux cents. Mais une chose est certaine : l’attente sera récompensée. Pour la première fois depuis des siècles, les Terriens pourraient assister à une supernova galactique qui, pendant quelques jours ou semaines, deviendrait l’un des objets les plus lumineux du ciel.

En attendant, les télescopes du monde entier continueront de surveiller cette étoile capricieuse, afin de ne rien manquer des étapes qui précéderont ce final flamboyant.