Selon une étude de la NASA, plusieurs exoplanètes proches pourraient abriter des océans d’eau liquide sous des coquilles glacées. Deux d’entre elles ont également été identifiées comme suffisamment proches pour permettre l’observation potentielle de geysers émanant de leur surface gelée à l’aide de télescopes. Cette recherche élargit les possibilités de recherche de signes de vie au-delà de notre système solaire.

17 cibles potentielles

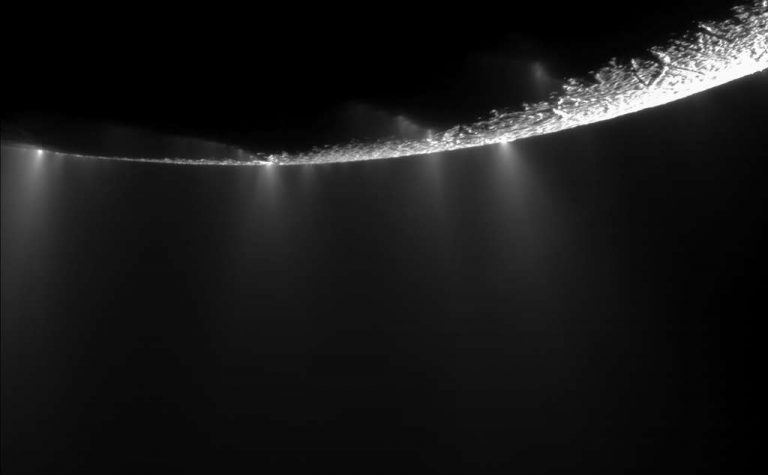

Cette nouvelle étude se base sur un constat fait sur deux lunes de notre Système solaire, Europe et Encelade, qui possèdent des océans souterrains chauffés par des forces de marée sous leur épaisse couche de glace. Ces océans, même dans l’obscurité, pourraient abriter des écosystèmes grâce à l’énergie fournie par des sources hydrothermales. Dans le cadre de travaux récents, des chercheurs de la NASA ont ainsi exploré la possibilité que des exoplanètes éloignées puissent également avoir des océans souterrains propices à la vie.

Au cours de leurs analyses, les scientifiques ont examiné 17 exoplanètes de la taille de la Terre (approximativement), mais moins denses, ce qui laisse supposer une composition riche en glace et en eau plutôt qu’en roches denses. Bien que la composition exacte reste inconnue, les estimations de température de surface indiquent qu’elles sont plus froides que la Terre, suggérant des surfaces potentiellement recouvertes de glace.

Estimer la présence de geysers

L’étude a perfectionné les évaluations de la température de surface de chaque exoplanète en recalculant les modèles à partir de la luminosité de surface connue et d’autres caractéristiques observées sur Europe et Encelade.

En outre, l’équipe de recherche a pris en considération la manière dont la forme de leur orbite influe sur la génération de chaleur due aux forces de marée. Ces dernières sont des influences gravitationnelles provoquées par l’attraction de l’exoplanète envers son étoile hôte. Elles peuvent générer de la chaleur à l’intérieur de la planète. En additionnant cette contribution à la chaleur attendue provenant de l’activité radioactive, les scientifiques ont estimé leur chauffage interne total.

Les estimations de la température de surface et du chauffage total ont permis de déduire l’épaisseur de la couche de glace de chaque exoplanète. Ensuite, les chercheurs ont utilisé les informations bien établies concernant Europe comme point de comparaison pour estimer la possible activité de geysers émanant de la surface de ces astres.

Deux cibles privilégiées

Les prédictions indiquent des températures de surface plus froides que les estimations précédentes. Elles pourraient atteindre jusqu’à 16 degrés Celsius. L’épaisseur estimée de la coquille de glace varie considérablement, allant d’environ 58 mètres pour une exoplanète comme Proxima Centauri b, à 1,6 kilomètre pour LHS 1140 b, et jusqu’à 38,6 kilomètres pour MOA 2007 BLG 192Lb. À titre de comparaison, l’épaisseur moyenne estimée d’Europe est près de 29 kilomètres.

L’activité estimée des geysers est elle aussi extrêmement variable. Elle passe d’environ 8 kilogrammes par seconde pour Kepler 441b à 290 000 kilogrammes par seconde pour LHS 1140b et six millions de kilogrammes par seconde pour Proxima Centauri b. Sur Europe, l’activité est de 2 000 kilogrammes par seconde.

Selon le Dr. Lynnae Quick, du Goddard Space Flight Center de la NASA, les modèles suggèrent que les océans de Proxima Centauri b et LHS 1140 b pourraient être relativement proches de la surface, avec des niveaux d’activité des geysers dépassant potentiellement des centaines, voire des milliers de fois, ceux observés sur Europe. Ainsi, ces caractéristiques rendent ces deux exoplanètes plus susceptibles de présenter une activité géologique détectable par des télescopes, notamment lorsqu’elles passent devant leur étoile.

De plus, l’eau expulsée par les geysers peut contenir des éléments et composés qui pourraient donner des indices sur la capacité à soutenir la vie. L’analyse de la lumière stellaire réfléchie par les exoplanètes permettrait alors aux scientifiques de déterminer la composition des geysers, fournissant ainsi des informations cruciales sur leur potentiel d’habitabilité.

Les détails de l’étude sont publiés dans The Astrophysical Journal.