Sur Mars, les cratères abondent, témoignant d’un passé tumultueux et d’un environnement géologique unique. Comparativement à la Terre, leur présence est bien plus marquée à cause du manque de forces d’érosion et d’une tectonique des plaques moins active. Cependant, tous ces cratères ne sont pas le résultat direct d’impacts d’astéroïdes. Une étude récente, présentée lors de la 55e conférence annuelle sur les sciences lunaires et planétaires au Texas, a révélé des détails fascinants sur un cratère en particulier, nommé Corinto, situé dans la région d’Elysium Planitia, au nord de l’équateur de Mars.

Un « système de rayons » étendu

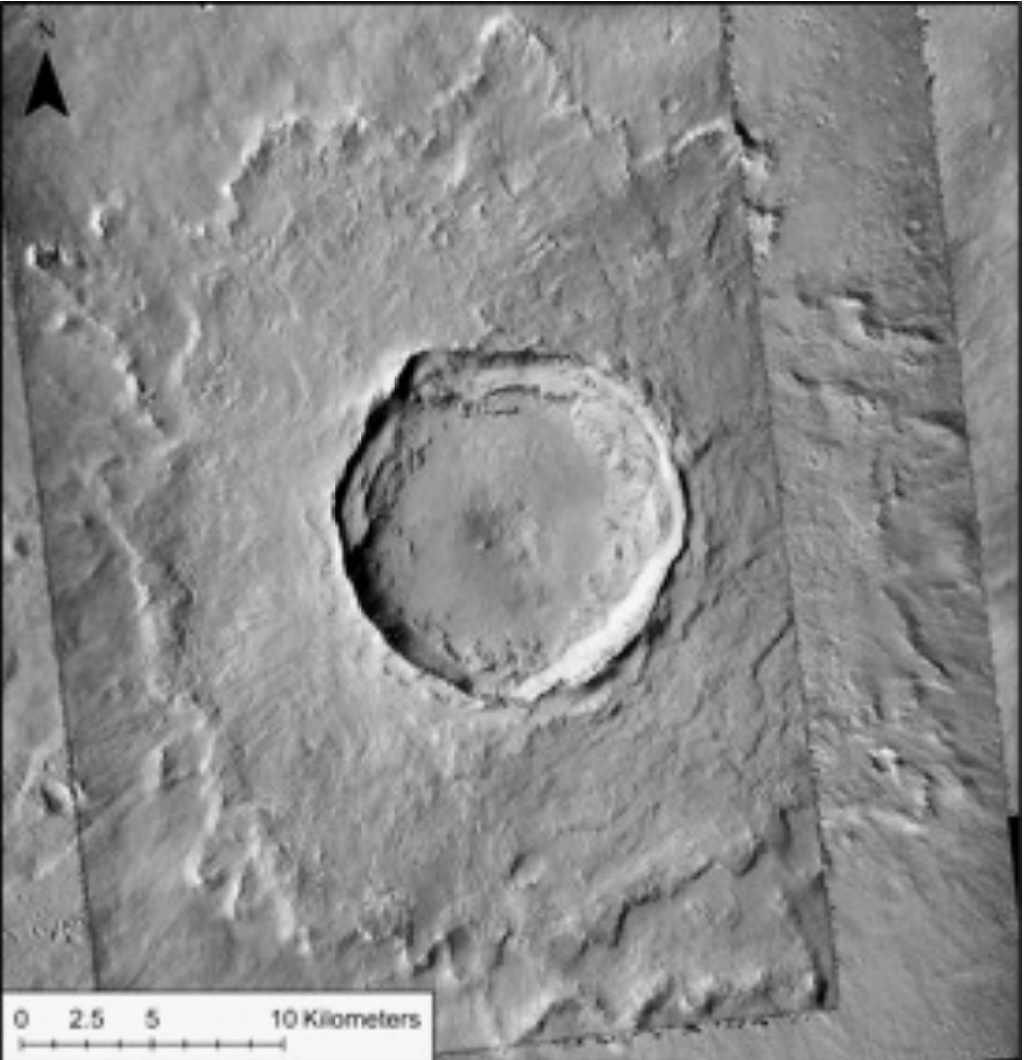

Corinto est un cratère relativement jeune avec une ancienneté estimée à 2,34 millions d’années. Sa taille imposante, avec un diamètre d’environ quatorze kilomètres et une profondeur de un kilomètre, en fait d’ailleurs l’un des plus récents cratères de cette taille sur Mars. Toutefois, ce qui rend Corinto particulièrement intrigant, c’est son « système de rayons » étendu qui résulte des éjectas projetés lors de l’impact initial.

Concrètement, lorsqu’un impact se produit sur une planète comme Mars, l’énergie libérée par l’astéroïde ou le météoroïde crée un cratère en creusant dans la surface et projette des matériaux dans toutes les directions. Ces matériaux, appelés éjectas, sont souvent lancés à des vitesses extrêmement élevées. Lorsqu’ils retombent sur la surface, ils forment ce que l’on appelle des rayons, qui sont des traînées de débris dispersés autour du point d’impact central.

Dans le cas de Corinto, son système de rayons étendu indique que l’impact initial a généré une quantité importante d’éjectas qui se sont propagés sur de vastes étendues de la surface de Mars. En outre, il a été constaté que la plupart des éjectas se sont déplacés vers le sud, en particulier vers le sud-ouest du cratère. Cela suggère que l’angle d’impact de l’objet céleste était suffisamment oblique pour pousser la plupart des débris dans cette direction spécifique.

Cette observation est importante, car elle permet aux scientifiques de reconstituer l’impact initial. En étudiant la distribution spatiale des éjectas et en déterminant leur direction prédominante, les chercheurs peuvent aussi mieux comprendre les caractéristiques de l’impacteur et les effets géologiques qui en résultent sur la surface de Mars.

Deux milliards de cratères secondaires

Dans le cadre de travaux récents, des chercheurs se sont penchés sur l’impact de Corinto et ses conséquences sur l’environnement martien. Des données recueillies par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), notamment grâce à la High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) et à la Context Camera (CTX), ont été utilisées pour analyser les caractéristiques des nombreux cratères environnants.

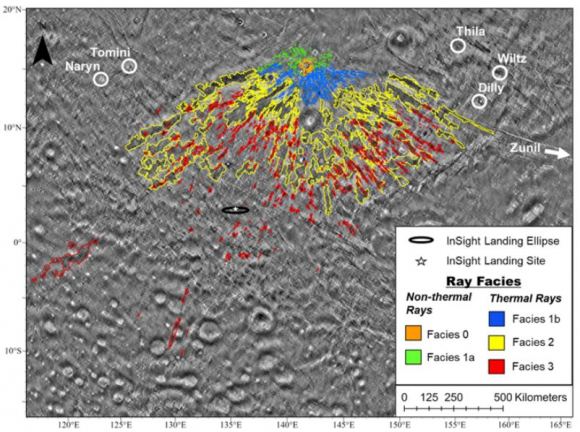

Grâce à ces données, les chercheurs ont analysé les caractéristiques des petits cratères situés à proximité du cratère principal Corinto et ont cherché à différencier ceux qui étaient causés par des éjectas de ceux causés par d’autres facteurs, tels que des impacts d’astéroïdes individuels. Ces observations ont finalement permis d’estimer qu’environ deux milliards de cratères secondaires de plus de dix mètres de diamètre sont issus des éjectas de Corinto. Ils s’étendent par ailleurs jusqu’à 1850 kilomètres de distance.

L’analyse des différents types de cratères d’éjecta a également révélé cinq « faciès » distincts, chacun présentant des caractéristiques spécifiques qui les distinguent des autres en matière de forme, de taille et d’apparence.

Crédits : Golombek et coll.

Cette découverte soulève des questions importantes sur les processus géologiques de Mars et leur compréhension plus large. Si un seul impact peut engendrer une telle quantité de cratères secondaires sur une aussi grande distance, cela remet en effet en question nos modèles existants de la formation des cratères et de la dynamique géologique martienne. Néanmoins, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les implications de cette découverte.