Dans toute l’histoire de la paléontologie, jamais un fossile de bébé ankylosaure n’avait été formellement identifié. Ces dinosaures cuirassés, célèbres pour leur armure corporelle et leur queue en forme de massue, restaient muets sur leurs premiers instants de vie. Cette lacune vient enfin d’être comblée grâce à un spécimen vieux de 115 millions d’années appartenant au Liaoningosaurus paradoxus, une espèce chinoise énigmatique dont on n’a, étrangement, jamais trouvé le moindre adulte. Cette première mondiale, rapportée dans le Journal of Vertebrate Paleontology, ouvre une fenêtre inédite sur le développement de ces chars d’assaut préhistoriques, tout en soulevant une question troublante : pourquoi tous les fossiles de cette espèce sont-ils si jeunes ?

Quand la paléontologie identifie son premier nouveau-né blindé

Les ankylosaures comptent parmi les dinosaures les plus reconnaissables du registre fossile. Bardés de plaques osseuses et armés d’une queue terminée en massue capable de briser des os, certains spécimens comme l’Ankylosaurus magniventris atteignaient dix mètres de long et pesaient plus qu’un gros SUV. Véritables forteresses ambulantes du Crétacé, ils incarnaient la défense passive poussée à son paroxysme.

Pourtant, malgré des décennies de fouilles et des centaines de fossiles découverts, jamais les paléontologues n’avaient pu identifier avec certitude un bébé ankylosaure. Les spécimens juvéniles existaient, certes, mais impossible de déterminer avec précision leur âge au moment de la mort. S’agissait-il de nouveau-nés, de jeunes de quelques mois ou de juvéniles plus âgés ?

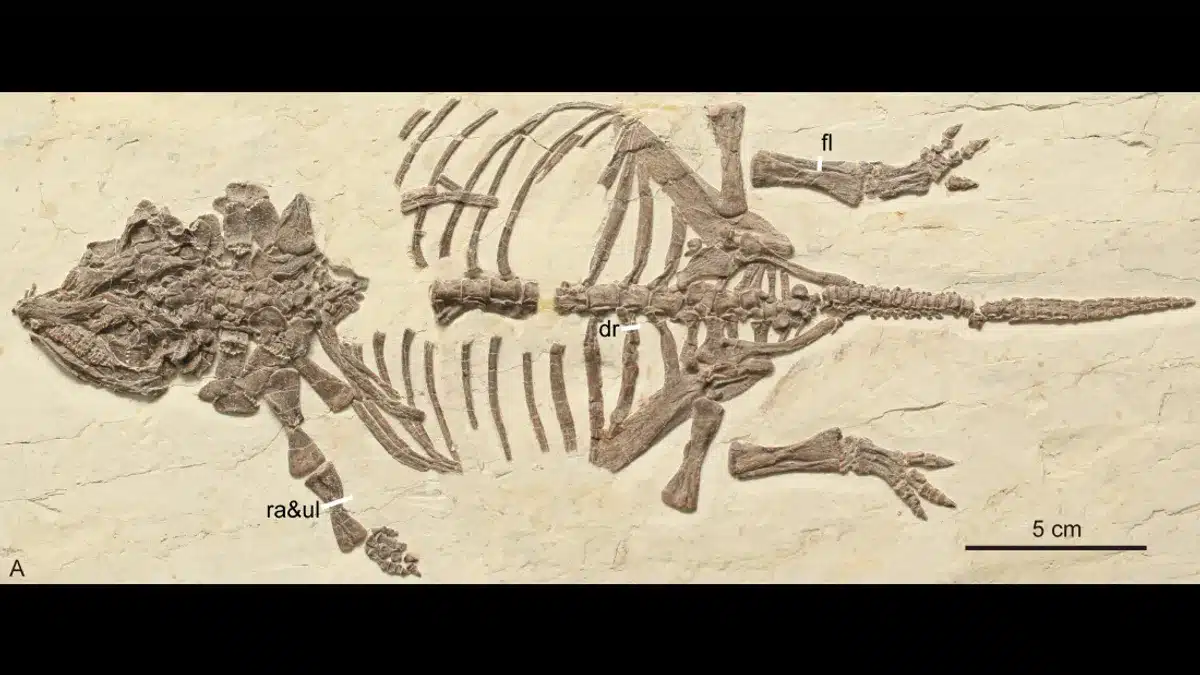

Le Dr Wenjie Zheng et son équipe du Musée d’histoire naturelle du Zhejiang viennent de franchir ce cap historique. Leur spécimen, un Liaoningosaurus paradoxus fossilisé il y a environ 115 millions d’années, constitue la toute première identification formelle d’un bébé ankylosaure au monde.

Le microscope comme machine à remonter le temps

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont abandonné les méthodes d’observation traditionnelles au profit d’une approche révolutionnaire : l’analyse histologique. Cette technique consiste à examiner la structure microscopique des tissus osseux, révélant des informations invisibles à l’œil nu.

L’équipe a prélevé des échantillons sur deux spécimens de Liaoningosaurus, notamment au niveau du demi-anneau cervical. Sous le microscope, les secrets se sont dévoilés : réseaux vasculaires denses, organisation cellulaire caractéristique, et surtout, présence d’anneaux de croissance. Ces marqueurs biologiques fonctionnent comme les cernes d’un arbre, enregistrant les phases de développement de l’animal.

Les deux fossiles présentaient des signes indiscutables de croissance osseuse rapide, signature typique des très jeunes individus. Sur l’un d’eux, une ligne de croissance parfaitement visible attestait sans équivoque d’un organisme en plein développement. Pour la première fois dans l’histoire de la paléontologie des ankylosaures, la science tenait la preuve formelle d’un nouveau-né.

L’énigme du Liaoningosaurus : une espèce sans adultes

Cette identification résout une question tout en en soulevant une autre, bien plus troublante. Le Liaoningosaurus se distingue radicalement de ses cousins ankylosaures par sa petite taille et sa morphologie atypique. Pendant des années, les paléontologues ont débattu : s’agissait-il d’une espèce naine dont les adultes ne dépassaient pas quelques dizaines de centimètres, ce qui en aurait fait le plus petit ornithischien connu ?

La réponse est désormais claire : non. Ces animaux étaient simplement jeunes, avec encore toute leur croissance devant eux. Leur apparence inhabituelle s’explique par leur stade juvénile. Les adultes devaient présenter une morphologie sensiblement différente.

Mais alors surgit le véritable mystère : où sont passés ces adultes ? Tous les spécimens de Liaoningosaurus découverts à ce jour sont des juvéniles. Aucun adulte n’a jamais été identifié, une situation unique dans le registre fossile des ankylosaures.

Des pistes aquatiques et des questions ouvertes

Le Dr Zheng avance une hypothèse intrigante sans pouvoir encore la confirmer : les jeunes Liaoningosaurus vivaient peut-être à proximité de milieux aquatiques. Cette préférence écologique aurait pu les exposer à des conditions de fossilisation particulières, comme des ensevelissements rapides dans la boue lacustre, tout en laissant les adultes, établis dans d’autres habitats, hors de portée du temps géologique.

Cette ségrégation spatiale par âge n’est pas inconnue chez les animaux modernes. De nombreuses espèces voient leurs juvéniles occuper des niches écologiques distinctes de celles des adultes, réduisant ainsi la compétition pour les ressources. Le Liaoningosaurus pratiquait-il une forme similaire de séparation générationnelle ?

Au-delà de cette énigme spécifique, la découverte enrichit considérablement nos connaissances sur le développement des ankylosaures. C’est la première fois que des paléontologues peuvent observer l’histologie d’un membre nouveau-né de cette famille, offrant un point de comparaison précieux pour comprendre comment ces animaux passaient du stade de bébé fragile à celui de tank cuirassé adulte.

Quelque part dans les sédiments chinois, les adultes de Liaoningosaurus attendent peut-être leur tour. Leur découverte permettrait enfin de reconstituer le cycle de vie complet de cette espèce singulière.