Pour la première fois de l’histoire, les scientifiques ont pu observer directement les pôles du Soleil. Grâce à la sonde européenne Solar Orbiter, une région longtemps inatteignable vient de révéler ses secrets — et les résultats dépassent toutes les attentes. Ce que ces nouvelles images montrent remet en question notre vision du fonctionnement interne de notre étoile et du cycle d’activité magnétique qui rythme sa vie depuis des milliards d’années.

Les pôles du Soleil : un territoire longtemps invisible

Pendant des décennies, les pôles solaires ont échappé à toute observation directe. Depuis la Terre, et même depuis la plupart des sondes spatiales, notre étoile est toujours vue selon un angle proche de son équateur. Les régions polaires, elles, restent dissimulées à notre regard — un angle mort pourtant crucial pour comprendre la dynamique magnétique du Soleil.

Ce champ magnétique, responsable du cycle d’activité solaire d’environ onze ans, est à l’origine des taches sombres, des éruptions et des tempêtes solaires. Il résulte d’un vaste mouvement de plasma circulant à l’intérieur du Soleil : le fluide brûlant monte, descend, se déplace d’un hémisphère à l’autre, créant un gigantesque moteur électromagnétique.

Mais comment ce “cœur battant” se comporte-t-il aux pôles ? Jusqu’à présent, les chercheurs devaient se contenter de modèles théoriques et d’observations partielles. C’est là qu’intervient Solar Orbiter, un observatoire spatial conçu pour briser cette limite.

Solar Orbiter : l’œil européen sur le sommet du Soleil

Lancée par l’Agence spatiale européenne (ESA), la sonde Solar Orbiter a été placée sur une orbite particulièrement audacieuse : inclinée par rapport au plan du système solaire, elle permet pour la première fois de “regarder” le Soleil depuis un angle polaire.

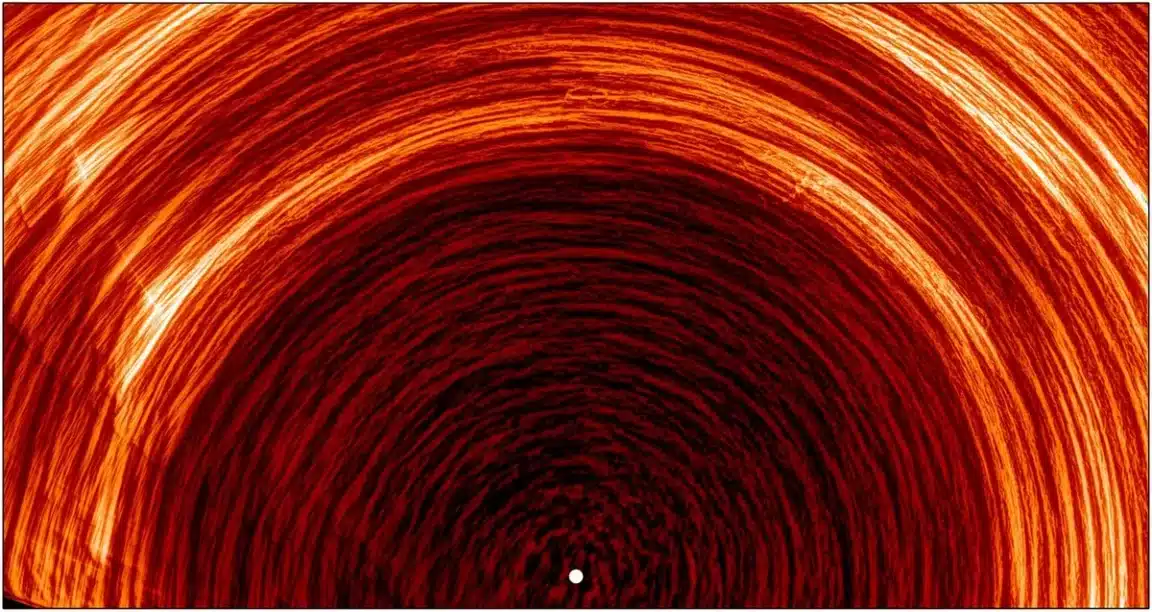

Cette position inédite a offert aux astronomes une vue directe sur les régions polaires et permis d’y mesurer la dynamique du plasma en surface. L’équipe a notamment observé les fameuses supergranules — d’immenses cellules de convection où le gaz chaud monte au centre avant de redescendre sur les bords. Ces structures, deux à trois fois plus larges que la Terre, façonnent le réseau magnétique qui recouvre le Soleil.

Les premières images ont réservé une surprise de taille : le plasma se déplace vers les pôles beaucoup plus vite que prévu, à une vitesse comprise entre 10 et 20 mètres par seconde. Autrement dit, la “circulation solaire” — ce courant invisible de matière et de champ magnétique — ne ralentit pas à mesure qu’on s’approche des pôles, comme on le pensait jusqu’ici.

Un puzzle magnétique enfin en train de se refermer

Cette découverte change radicalement notre compréhension du cycle magnétique du Soleil. Ce cycle, qui détermine notamment la fréquence des tempêtes solaires, dépend du déplacement du plasma et des champs magnétiques à travers toute la surface solaire. Si ces mouvements sont plus rapides et plus dynamiques que prévu, cela pourrait expliquer certaines variations inattendues dans l’intensité des cycles solaires observés depuis plusieurs décennies.

Selon Lakshmi Pradeep Chitta, chercheur à l’Institut Max Planck de recherche sur le système solaire et auteur principal de l’étude, “les supergranules aux pôles agissent comme des traceurs naturels : elles rendent visible pour la première fois la circulation globale du Soleil, ce tapis roulant magnétique de onze ans.”

Ces données offrent donc un nouvel outil pour prédire plus finement les variations du champ magnétique solaire, et donc l’activité à venir de notre étoile.

“Pour comprendre le cycle du Soleil, il nous manquait la pièce polaire du puzzle. Solar Orbiter vient de nous la donner”, résume Sami Solanki, co-auteur de l’étude.

Vers une nouvelle ère de physique solaire

Les pôles du Soleil ne sont pas seulement une curiosité astronomique : ils sont la clé de la stabilité de tout le système solaire. Le champ magnétique solaire influence directement le vent solaire, les aurores polaires terrestres et la protection naturelle que notre planète offre face aux particules cosmiques.

Les découvertes de Solar Orbiter, publiées dans The Astrophysical Journal Letters, ouvrent une ère nouvelle. Elles permettront de mieux anticiper les colères du Soleil et leurs effets sur nos technologies spatiales, nos satellites et nos réseaux électriques.

Mais surtout, elles rappellent une vérité fondamentale : même l’objet le plus familier du ciel garde encore des zones d’ombre.

Le Soleil n’a pas encore livré tous ses secrets — il vient simplement de nous montrer qu’il en possède bien plus que ce que nous imaginions.