Plus d’un siècle après la grippe espagnole, des chercheurs viennent de percer l’un de ses secrets les mieux enfouis. Grâce à une technique innovante, ils ont réussi à séquencer le génome complet d’une souche précoce du virus responsable de la pandémie, à partir du poumon conservé d’un jeune homme mort à Zurich en juillet 1918. Cette avancée scientifique majeure révèle que, dès les débuts de la pandémie, le virus avait déjà acquis des mutations cruciales lui permettant de s’adapter à l’humain et de devenir plus dangereux. Une découverte qui éclaire non seulement notre passé, mais aussi notre capacité à affronter les pandémies futures.

Un virus au cœur de la pire hécatombe sanitaire moderne

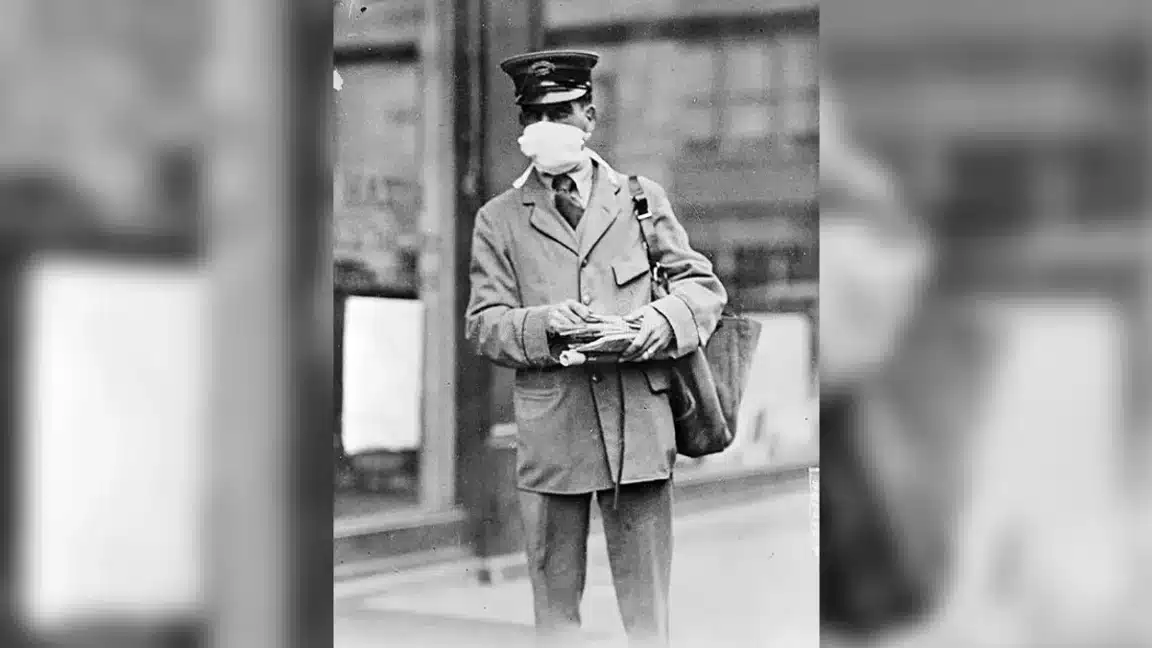

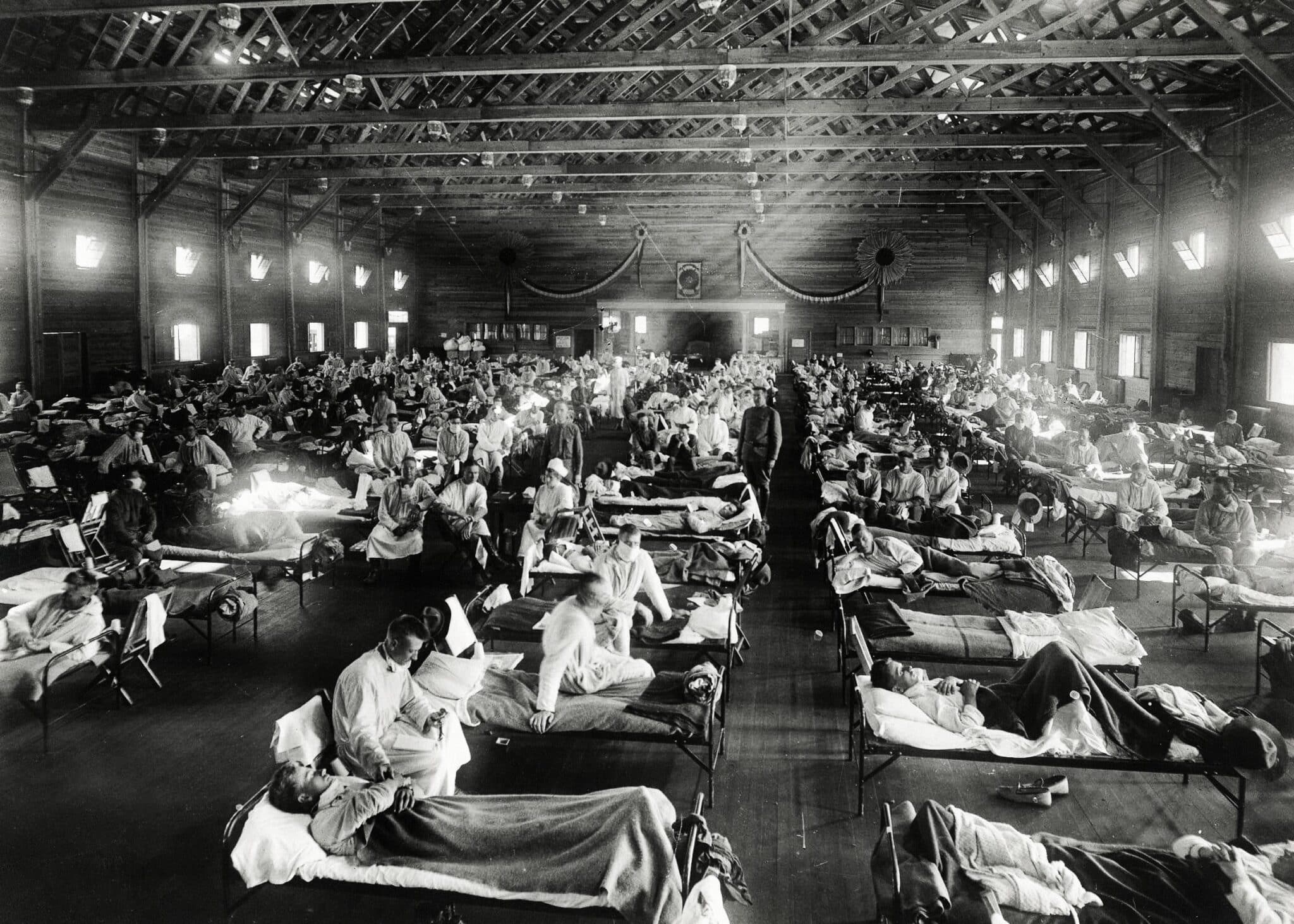

Entre 1918 et 1920, le monde est frappé par une pandémie de grippe sans précédent. Le virus, de type A (IAV), fait entre 50 et 100 millions de morts selon les estimations, soit davantage que les deux guerres mondiales réunies. Contrairement aux grippes saisonnières, cette souche frappe sévèrement les jeunes adultes en bonne santé, provoquant des syndromes respiratoires fulgurants. Pourtant, malgré l’ampleur de la catastrophe, les connaissances sur le virus restaient lacunaires, notamment en raison de la nature même de son matériel génétique.

Le virus de la grippe transporte son génome sous forme d’ARN, une molécule beaucoup plus fragile que l’ADN, qui se dégrade rapidement avec le temps. La plupart des tissus infectés conservés depuis 1918 sont stockés dans du formol, une méthode qui complique considérablement l’analyse génétique de l’ARN. Pendant longtemps, cela a rendu presque impossible l’étude détaillée des premières souches du virus.

Un poumon conservé, une percée technologique

Tout a changé grâce à une équipe de chercheurs menée par Verena Schünemann, qui a mis au point un protocole inédit de séquençage d’ARN dégradé. L’échantillon clé provenait du poumon d’un homme de 18 ans, décédé à Zurich le 15 juillet 1918, lors de la première vague de la pandémie. Le tissu avait été conservé dans une collection anatomique, échappant aux effets destructeurs habituels du formol.

L’analyse génétique réalisée à partir de ce seul échantillon a permis de reconstituer pour la première fois le génome complet d’une souche de la première vague. Et les résultats ont surpris les scientifiques.

Des mutations déjà en place dès le début

On pensait que les mutations les plus agressives du virus étaient apparues à l’automne 1918, lors de la seconde vague de la pandémie, beaucoup plus meurtrière que la première. Mais cette étude montre que plusieurs de ces mutations critiques étaient déjà présentes dès juillet 1918, remettant en question le calendrier de l’évolution virale.

Deux de ces mutations permettaient au virus d’échapper à une protéine antivirale humaine appelée MxA, un rempart naturel contre les virus d’origine aviaire. Une autre mutation, elle, modifiait la structure de la protéine hémagglutinine, facilitant l’entrée du virus dans les cellules humaines – un mécanisme similaire à celui observé chez le SARS-CoV-2.

Ces adaptations, déjà actives dès la première vague, ont sans doute offert au virus un avantage évolutif considérable, lui permettant de se diffuser rapidement dans les populations humaines et d’augmenter sa virulence lors des vagues suivantes.

Ce que cette découverte change

Cette avancée n’est pas seulement un exploit technologique. Elle bouleverse notre compréhension de l’évolution des virus pandémiques. Contrairement à ce que l’on croyait, les virus peuvent acquérir très tôt des mutations clés qui déterminent leur impact à grande échelle. Cela signifie que certaines pandémies futures pourraient devenir dangereuses bien avant que leurs effets ne soient visibles à grande échelle.

L’étude, publiée dans BMC Biology, suggère également que des échantillons historiques bien conservés pourraient encore livrer des secrets sur d’autres pathogènes anciens, en particulier si les techniques de séquençage continuent de progresser.

Une fenêtre sur le futur

En analysant comment le virus de 1918 s’est adapté à l’humain dès les premières semaines de la pandémie, les chercheurs espèrent pouvoir mieux prédire l’évolution des futurs virus à potentiel pandémique. Identifier rapidement ce type de mutations pourrait permettre d’anticiper les pics de virulence, de guider les politiques sanitaires et d’adapter les stratégies vaccinales.

Selon Verena Schünemann, cette reconstitution du génome viral de 1918 en Suisse « ouvre de nouvelles perspectives sur la dynamique d’adaptation du virus en Europe au début de la pandémie ». Elle illustre aussi le pouvoir de la recherche archéogénétique pour répondre à des enjeux de santé publique contemporains.