Pendant des décennies, nous avons imaginé les dinosaures géants comme des créatures lentes et passives, traînant leurs queues massives derrière eux. Cette vision, popularisée par Hollywood et les reconstitutions classiques, vient d’être pulvérisée par une recherche révolutionnaire. Une paléontologue allemande a passé dix ans à étudier la queue d’un Giraffatitan, ce colosse herbivore du Jurassique, pour découvrir que ces appendices de 2,5 tonnes étaient en réalité des outils sophistiqués d’une agilité surprenante. Cette découverte transforme radicalement notre compréhension de ces géants disparus et révèle des comportements complexes que personne n’avait soupçonnés.

Le mystère de l’arrière-train oublié

Quand nous pensons aux dinosaures sauropodes, notre attention se porte naturellement vers leurs cous vertigineux et leurs têtes minuscules perchées à des hauteurs impossibles. Mais que se passait-il à l’autre extrémité de ces titans ? Cette question, apparemment anodine, cache en réalité l’un des plus grands malentendus de la paléontologie moderne.

Les représentations traditionnelles dépeignaient ces queues comme de simples contrepoids anatomiques, des structures quasi inertes servant uniquement à équilibrer l’avant du corps. Cette vision statique contrastait pourtant avec ce que nous observons chez tous les animaux actuels, où la queue constitue un organe de communication, de défense et de coordination motrice essentiel.

Verónica Díez Díaz, chercheuse à l’Institut Leibniz de Berlin, s’est attaquée à ce paradoxe avec une détermination remarquable. Son intuition était simple mais révolutionnaire : si les queues jouent un rôle crucial chez tous les vertébrés modernes, pourquoi les dinosaures auraient-ils été différents ?

Dix années pour percer les secrets d’un géant

L’approche de Díez Díaz combine techniques traditionnelles et technologies de pointe pour reconstituer la biomécanique de ces appendices colossaux. Son travail minutieux a d’abord consisté à analyser les traces microscopiques laissées par les muscles et tendons sur les vertèbres fossilisées du Giraffatitan.

Ces marques d’insertion, remarquablement bien préservées après 150 millions d’années, constituent une véritable carte des forces qui s’exerçaient sur la queue du vivant de l’animal. En comparant ces données avec l’anatomie de crocodiles et d’oiseaux modernes, les plus proches parents actuels des dinosaures, l’équipe a pu reconstituer l’architecture musculaire complète de l’appendice.

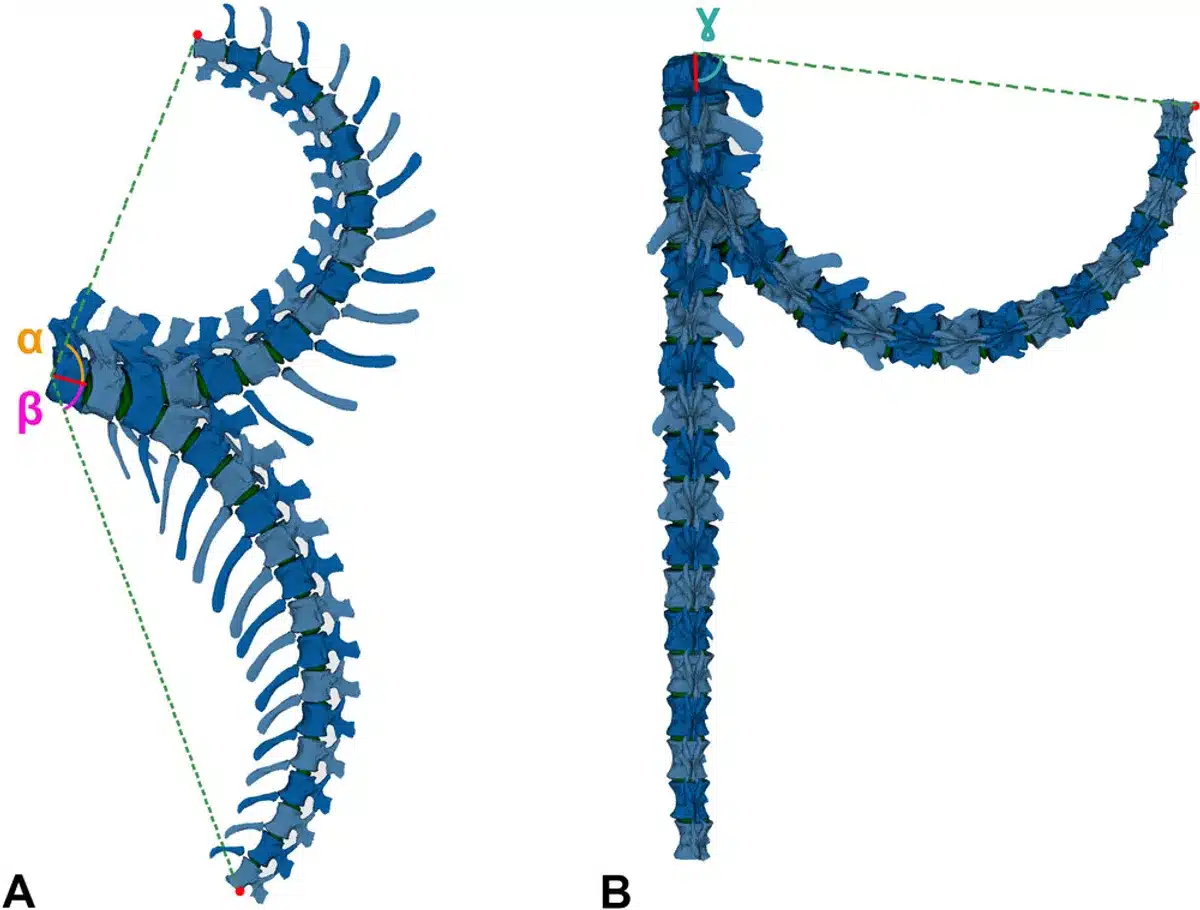

La modélisation informatique a ensuite pris le relais, générant des simulations tridimensionnelles d’une précision saisissante. Ces reconstitutions virtuelles ont révélé des capacités de mouvement stupéfiantes : la queue du Giraffatitan pouvait se courber avec la souplesse d’un fouet géant ou se recroqueviller comme celle d’un chien enthousiaste.

Une queue de 2,5 tonnes plus agile qu’un chat

Les résultats de cette recherche, publiée dans Royal Society Open Science, défient l’imagination. Cette queue, dont la masse équivalait à celle d’un rhinocéros adulte, possédait une amplitude de mouvement comparable à celle des félins actuels. Elle pouvait se pencher vers le sol, se dresser vers le ciel, ou effectuer des mouvements latéraux complexes avec une fluidité remarquable.

Cette agilité transforme notre perception du comportement de ces géants. Loin d’être des créatures léthargiques, les sauropodes utilisaient probablement leur queue comme un outil multifonctionnel sophistiqué. Arme de défense capable d’assommer un prédateur, système de communication visuelle pour coordonner les mouvements du troupeau, ou encore gouvernail géant pour ajuster leur trajectoire lors des déplacements.

L’impact de cette découverte dépasse le simple cadre anatomique. Elle révèle des dinosaures sociaux et dynamiques, capables d’interactions comportementales complexes que nous n’avions jamais soupçonnées.

Réinventer la paléontologie du 21e siècle

Cette recherche illustre parfaitement la révolution technologique qui transforme la paléontologie moderne. Fini le temps où cette discipline se contentait de décrire des ossements poussiéreux dans des vitrines de musée. Les paléontologues d’aujourd’hui utilisent des outils dignes de la science-fiction pour redonner vie aux créatures du passé.

La modélisation biomécanique permet désormais de calculer la vitesse de course des dinosaures, d’estimer leurs besoins énergétiques, ou de reconstituer leurs migrations saisonnières. Ces simulations offrent une fenêtre unique sur des écosystèmes disparus depuis des millions d’années.

Pour Díez Díaz, cette approche représente l’aboutissement d’un rêve d’enfant : transformer des fragments d’os en créatures vivantes et respirantes. Chaque simulation apporte son lot de surprises, révélant des comportements inattendus chez des animaux que nous pensions connaître.

L’avenir du passé

Cette découverte n’est que le début d’une révolution scientifique. L’équipe berlinoise applique déjà ses méthodes à d’autres espèces de sauropodes découvertes en Tanzanie, promettant de nouvelles révélations sur ces écosystèmes jurassiques.

Chaque nouvelle analyse transforme notre vision du monde des dinosaures, révélant une complexité comportementale qui rivalise avec celle des écosystèmes actuels. Ces géants du passé reprennent vie sous nos yeux, non plus comme de simples curiosités fossilisées, mais comme des créatures fascinantes dont nous commençons seulement à percer les mystères.