Hier soir, Apple n’a pas seulement présenté de nouveaux produits. La firme californienne a dévoilé une vision technologique où le design, la biomédecine et l’intelligence artificielle s’entremêlent. L’iPhone, pour la première fois, adopte la segmentation des Mac : un modèle Air, pensé pour l’ultra-finesse, et une version Pro, conçue comme un laboratoire miniature de photographie computationnelle. Les Apple Watch intègrent désormais la détection de l’hypertension et la communication satellitaire, quand les AirPods deviennent des capteurs de données physiologiques et des traducteurs instantanés. Ce repositionnement ne se lit pas seulement comme une stratégie industrielle : c’est une plongée dans les sciences des matériaux, des signaux biologiques et de l’apprentissage machine.

iPhone 17 et iPhone Air : design extrême et contraintes physiques

L’iPhone 17 adopte des évolutions visibles : écran Super Retina XDR à 120 Hz, luminosité record de 3000 nits, capteurs photo 48 Mpx sur toute la ligne. Mais derrière la fiche technique se cachent deux champs scientifiques. D’abord, la physique des matériaux : Apple introduit un Ceramic Shield 2, verre aluminosilicaté enrichi en cristaux nanocéramiques, trois fois plus résistant aux rayures que la génération précédente. Ensuite, l’électronique : la puce A19 gravée en 3 nm permet de densifier les transistors (≈ 250 millions/mm²), tout en réduisant la consommation énergétique par calcul.

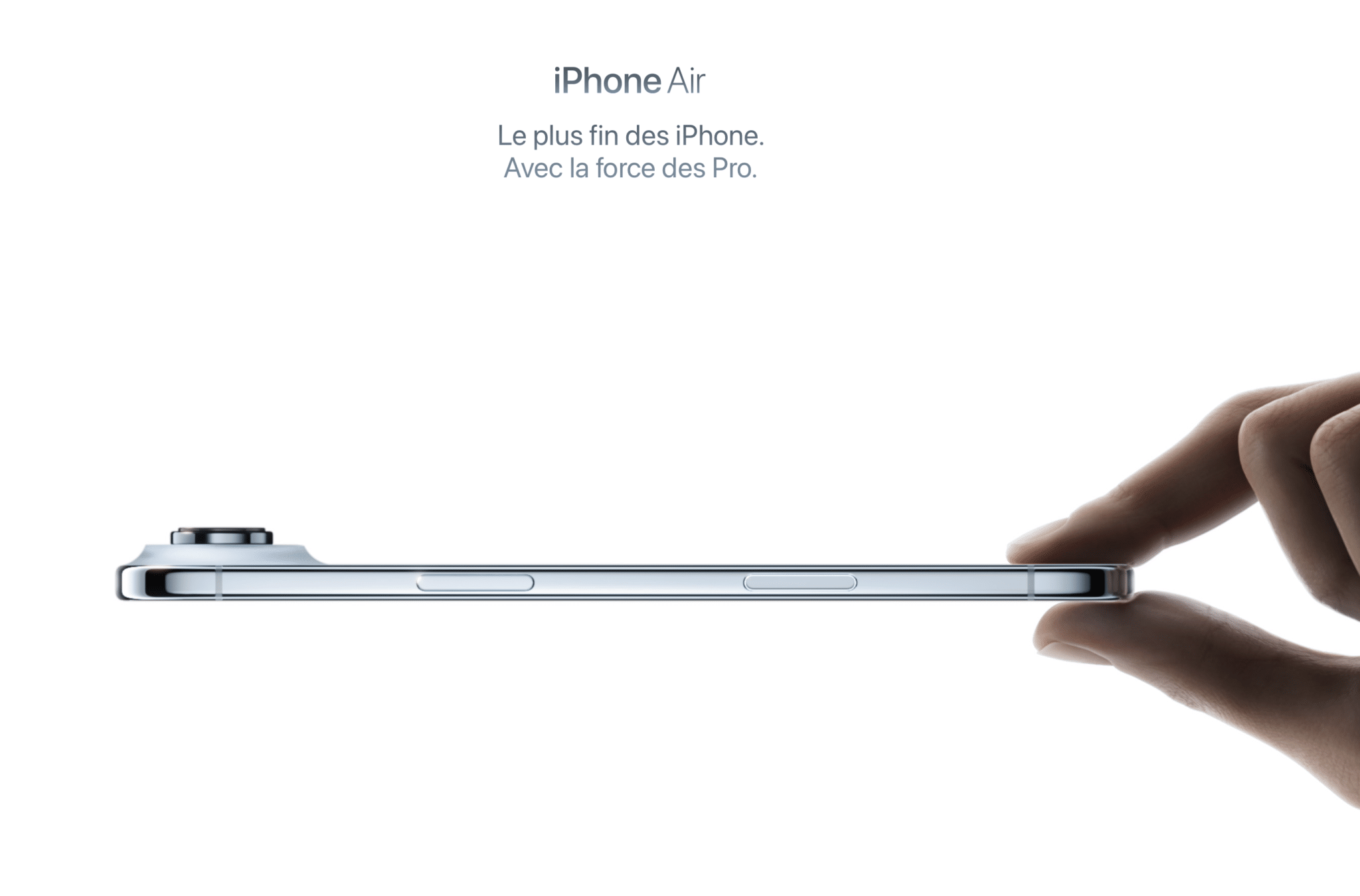

Plus radical encore, l’iPhone Air. Avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, il illustre la frontière actuelle de la miniaturisation. Réduire l’épaisseur d’un smartphone revient à réorganiser chaque couche : dalle OLED, batterie lithium-ion polymère, antennes millimétriques. Le châssis en titane poli résout une équation de mécanique : comment conserver rigidité et résistance aux torsions dans un corps ultra-fin. L’autonomie « d’une journée » évoquée par Apple cache ici un compromis : une batterie plus petite, compensée par l’efficacité accrue de l’A19 Pro et par une gestion dynamique du taux de rafraîchissement de l’écran (1 Hz à 120 Hz).

iPhone Pro et Pro Max : la science optique au service du smartphone

Avec les modèles Pro, Apple pousse la photographie computationnelle dans ses retranchements. Le nouveau module caméra occupe toute la largeur du dos, hébergeant trois capteurs de 48 Mpx. Le plus innovant : un téléobjectif périscopique offrant un zoom 8× optique. Derrière ce terme, une véritable prouesse d’optique appliquée : des lentilles disposées horizontalement, réfléchies par un prisme, permettant d’allonger le chemin optique dans un espace réduit de quelques millimètres.

Le choix du châssis en aluminium série 7000 avec chambre à vapeur illustre une autre contrainte scientifique : la thermodynamique. Dissiper la chaleur d’une puce A19 Pro lors d’enregistrements vidéo en ProRes RAW exige une conduction thermique rapide et homogène. L’intégration d’une chambre à vapeur – micro-cavité remplie de liquide en phase changeante – optimise le transfert thermique par évaporation-condensation. C’est la même logique que dans certains PC haut de gamme ou satellites, miniaturisée ici pour un smartphone.

Apple Watch Series 11 et Ultra 3 : l’électronique biomédicale à l’échelle du poignet

La Series 11 franchit une étape en santé connectée : la détection de l’hypertension. Techniquement, il ne s’agit pas d’une mesure de pression sanguine directe comme avec un brassard. La montre analyse la rigidité artérielle en observant les micro-variations du signal photopléthysmographique (PPG) et de la fréquence cardiaque sur une période de 30 jours. En combinant ces données avec des modèles statistiques validés cliniquement, Apple espère identifier les signaux faibles d’une hypertension précoce. Si l’algorithme est validé par les autorités médicales, plus d’un million d’utilisateurs pourraient être alertés dès la première année.

L’Ultra 3, elle, incarne la convergence entre électronique grand public et technologies spatiales. La montre embarque une connectivité satellitaire permettant d’envoyer des SMS d’urgence hors réseau. Cela suppose des antennes à haut rendement, capables de fonctionner sur les fréquences L-band des satellites de communication, intégrées dans un boîtier de 49 mm. Côté énergie, Apple annonce 42 heures d’autonomie et jusqu’à 72 heures en mode économie, grâce à une chimie de batterie optimisée et à un écran OLED LTPO pouvant descendre à 1 Hz en affichage continu.

Ces montres deviennent donc des dispositifs biomédicaux portables, dont la validation réglementaire et l’usage clinique constitueront les prochaines étapes scientifiques.

Apple Watch SE 3 : démocratisation des capteurs

L’Apple Watch SE 3 hérite de l’écran Always-On et du capteur de température cutanée. Ce dernier, en mesurant les micro-variations thermiques nocturnes, permet d’estimer les cycles hormonaux ou de détecter des anomalies comme une fièvre ou une apnée du sommeil. La science ici est celle de la corrélation : relier des données périphériques (température de la peau) à des phénomènes physiologiques plus larges (cycles menstruels, régulation thermique). La démocratisation de ces capteurs pose aussi des enjeux éthiques et scientifiques : validité statistique, biais liés aux morphologies, et interprétation médicale.

AirPods Pro 3 : l’oreille comme laboratoire physiologique

La 3ᵉ génération des AirPods Pro va au-delà de l’audio. Les écouteurs embarquent un capteur optique cardiaque. Par photopléthysmographie (PPG), ils projettent une lumière infrarouge et mesurent sa réflexion modulée par le flux sanguin. Cette technique, déjà utilisée dans les montres, gagne ici en précision grâce à la proximité avec la riche vascularisation du conduit auditif. Les AirPods deviennent ainsi des outils de suivi cardiovasculaire, capables d’alimenter en temps réel l’app Santé.

L’autre avancée relève de la linguistique computationnelle : la traduction instantanée. Grâce à des modèles de reconnaissance vocale et de traduction neuronale embarqués, deux interlocuteurs peuvent converser chacun dans leur langue. Cette fonction met en lumière l’évolution des réseaux de neurones : compacts, optimisés pour fonctionner sur silicium mobile, tout en restant assez puissants pour traduire en quasi temps réel.

Enfin, l’amélioration de l’ANC (réduction active du bruit) repose sur une science acoustique : l’analyse en temps réel de l’onde sonore incidente, sa modulation inverse, et l’isolation passive fournie par des embouts en mousse à mémoire de forme. Apple annonce une efficacité doublée par rapport aux AirPods Pro 2, traduisant des progrès dans la vitesse de traitement des signaux et dans la miniaturisation des microphones.

Un logiciel comme colonne vertébrale scientifique

Tous ces appareils trouvent leur cohérence dans iOS 26 et son design Liquid Glass. Mais l’essentiel est ailleurs : l’Apple Intelligence, c’est-à-dire la capacité de faire tourner des modèles d’IA générative directement sur l’appareil, grâce aux accélérateurs neuronaux intégrés dans les puces A19. La science ici est celle de l’apprentissage automatique : compression de modèles, quantification des poids, et calcul distribué entre appareil et cloud sécurisé.

À l’échelle de l’écosystème, Apple orchestre une convergence entre science des matériaux (titane, céramiques, vapor chamber), biomédecine (détection d’hypertension, suivi cardiaque auriculaire), et intelligence artificielle (traduction instantanée, traitement photo). Le tout s’inscrit dans une stratégie de segmentation : finesse et design pour l’Air, performance optique et thermique pour le Pro, démocratisation raisonnée pour l’Apple Watch SE.

Ce keynote 2025 illustre une trajectoire : Apple n’est plus seulement un constructeur d’électronique grand public, mais un acteur qui explore des frontières scientifiques. Miniaturisation, capteurs physiologiques, IA embarquée : chaque innovation traduit une recherche appliquée, transposée dans des objets du quotidien. La question n’est plus seulement de savoir quel iPhone choisir, mais de mesurer jusqu’où un smartphone, une montre ou des écouteurs peuvent devenir des instruments scientifiques portés au quotidien.