Une découverte révolutionnaire vient de bouleverser notre compréhension du Soleil. Grâce aux observations exceptionnelles du télescope Daniel K. Inouye, les scientifiques ont enfin percé l’un des mystères les plus tenaces de notre étoile : la véritable nature des boucles coronales. Ces structures flamboyantes, longtemps observées de loin, révèlent aujourd’hui leurs secrets les plus intimes, remettant en question des décennies de théories établies.

Un regard inédit sur l’intimité de notre étoile

Le 8 août 2024 restera gravé dans l’histoire de l’astronomie solaire. Ce jour-là, à 20h12 temps universel, une puissante éruption de classe X1,3 a embrasé la surface du Soleil. Mais contrairement aux milliers d’éruptions observées auparavant, celle-ci avait un témoin d’exception : le télescope solaire Daniel K. Inouye, l’instrument le plus sophistiqué jamais pointé vers notre étoile.

Cette éruption survenait au moment parfait. Le Soleil traversait son maximum d’activité, période cyclique où les phénomènes les plus spectaculaires se multiplient. Les conditions d’observation étaient idéales, offrant aux chercheurs une fenêtre unique sur les mécanismes les plus violents de notre système solaire.

Des arcs de plasma plus fins qu’imaginé

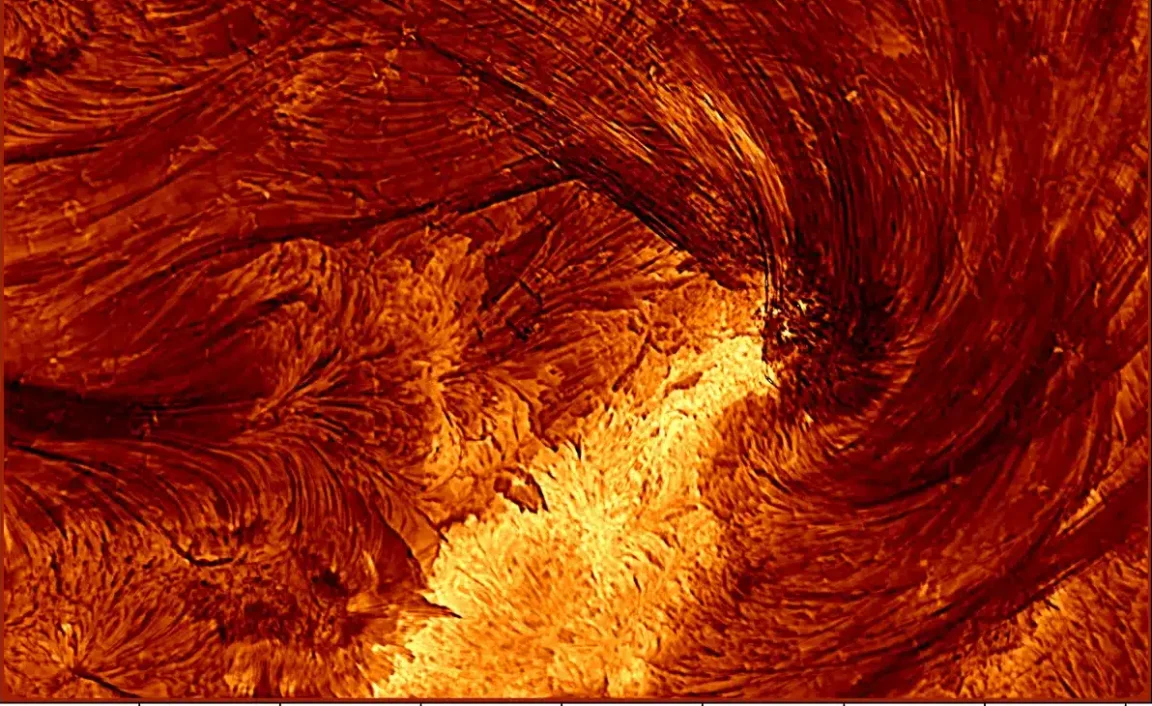

Les boucles coronales ressemblent à d’gigantesques arcs-en-ciel de feu qui s’élèvent de la surface solaire. Ces structures de plasma incandescent suivent fidèlement les lignes invisibles du champ magnétique solaire, créant des ponts lumineux entre différentes régions de l’étoile. Lorsque ces lignes magnétiques se tordent et finissent par se rompre sous la tension, l’énergie libérée propulse le plasma à des températures vertigineuses, dépassant les millions de degrés.

Jusqu’à présent, la taille exacte de ces boucles demeurait un mystère. Les observations révèlent maintenant des détails stupéfiants : ces structures mesurent en moyenne 48,2 kilomètres de largeur, certaines ne dépassant même pas 21 kilomètres. Pour mettre ces chiffres en perspective, imaginez des ponts de plasma plus fins que la largeur de certaines grandes métropoles, s’étendant pourtant sur des distances équivalentes à plusieurs fois le diamètre de la Terre.

Une révolution dans notre vision du cosmos solaire

« C’est comme passer d’une forêt à la vue de tous les arbres« , explique Cole Tamburri, l’auteur principal de cette recherche menée à l’Université du Colorado à Boulder. Cette métaphore illustre parfaitement la révolution en cours : là où les scientifiques ne distinguaient qu’une masse confuse de structures, ils peuvent désormais observer des éléments individuels avec une précision inouïe.

La découverte la plus surprenante concerne la nature même de ces boucles. Contrairement aux hypothèses précédentes qui suggéraient des faisceaux de multiples structures magnétiques entrelacées, les observations indiquent que chaque boucle constitue probablement une entité unique et cohérente. Cette révélation transforme fondamentalement notre compréhension des processus magnétiques solaires.

Vers une nouvelle ère de la physique solaire

Ces avancées ouvrent des perspectives fascinantes pour l’étude de notre étoile. Maria Kazachenko, co-auteure de l’étude et chercheuse à l’Observatoire solaire national, souligne l’importance de cette étape : « Savoir qu’un télescope peut théoriquement faire quelque chose est une chose. Le voir fonctionner à cette limite est exaltant. »

Désormais, les scientifiques peuvent étudier non seulement la taille de ces structures, mais aussi leurs formes, leur évolution temporelle et les mécanismes précis de la reconnexion magnétique qui alimente les éruptions solaires. Cette compréhension approfondie pourrait révolutionner notre capacité à prédire les tempêtes solaires et leurs impacts sur nos technologies terrestres et spatiales.

L’étude, publiée dans The Astrophysical Journal Letters, marque le début d’une nouvelle ère dans l’exploration solaire, où les mystères les plus anciens de notre étoile commencent enfin à révéler leurs secrets.