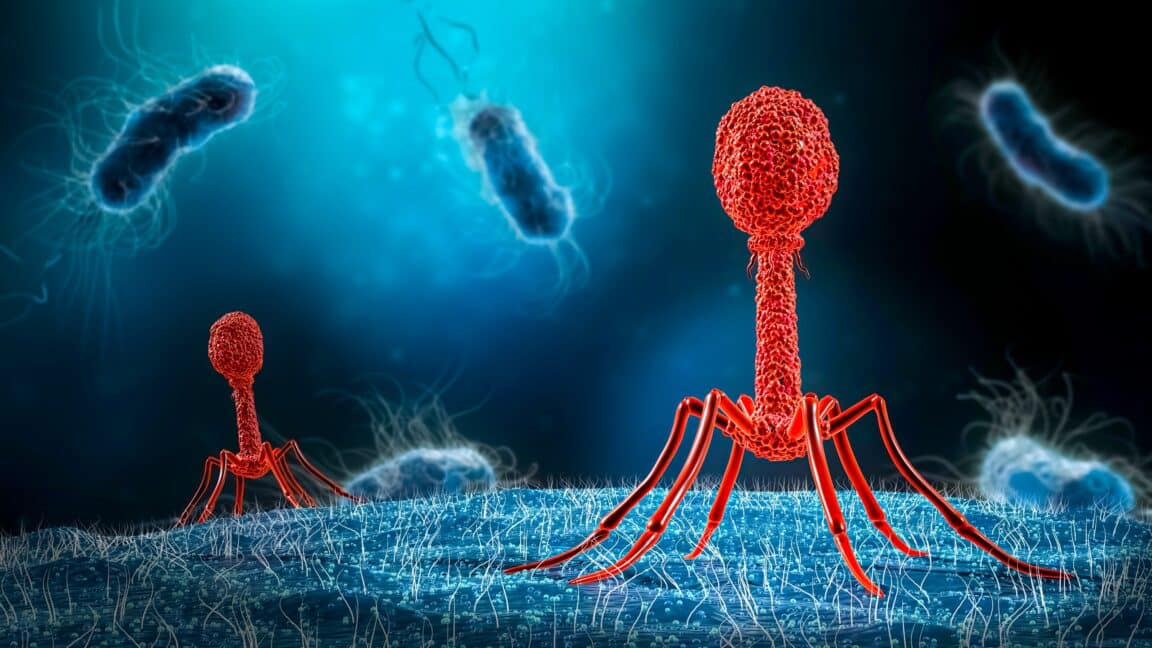

Cela ressemble au scénario d’un film de science-fiction. Et pourtant, c’est une expérience bien réelle menée à l’Université de Stanford. Des chercheurs ont récemment annoncé avoir utilisé une intelligence artificielle pour générer, à partir de zéro, le génome complet d’un virus et donner vie à des particules virales fonctionnelles. Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’un virus humain mais de bactériophages, ces virus inoffensifs pour nous qui ciblent uniquement les bactéries. Cette avancée spectaculaire ouvre des perspectives fascinantes pour la médecine et l’agriculture, tout en soulevant des questions brûlantes sur la biosécurité.

Comment l’intelligence artificielle s’est invitée dans la biologie moléculaire

Depuis quelques années, les progrès de l’intelligence artificielle transforment la recherche biomédicale. La plupart des avancées concernaient jusqu’ici les protéines, avec des modèles capables de prédire leur forme et leur fonctionnement. L’équipe du Dr Brian L. Hie, à Stanford, a décidé d’aller plus loin en travaillant directement au niveau de l’ADN.

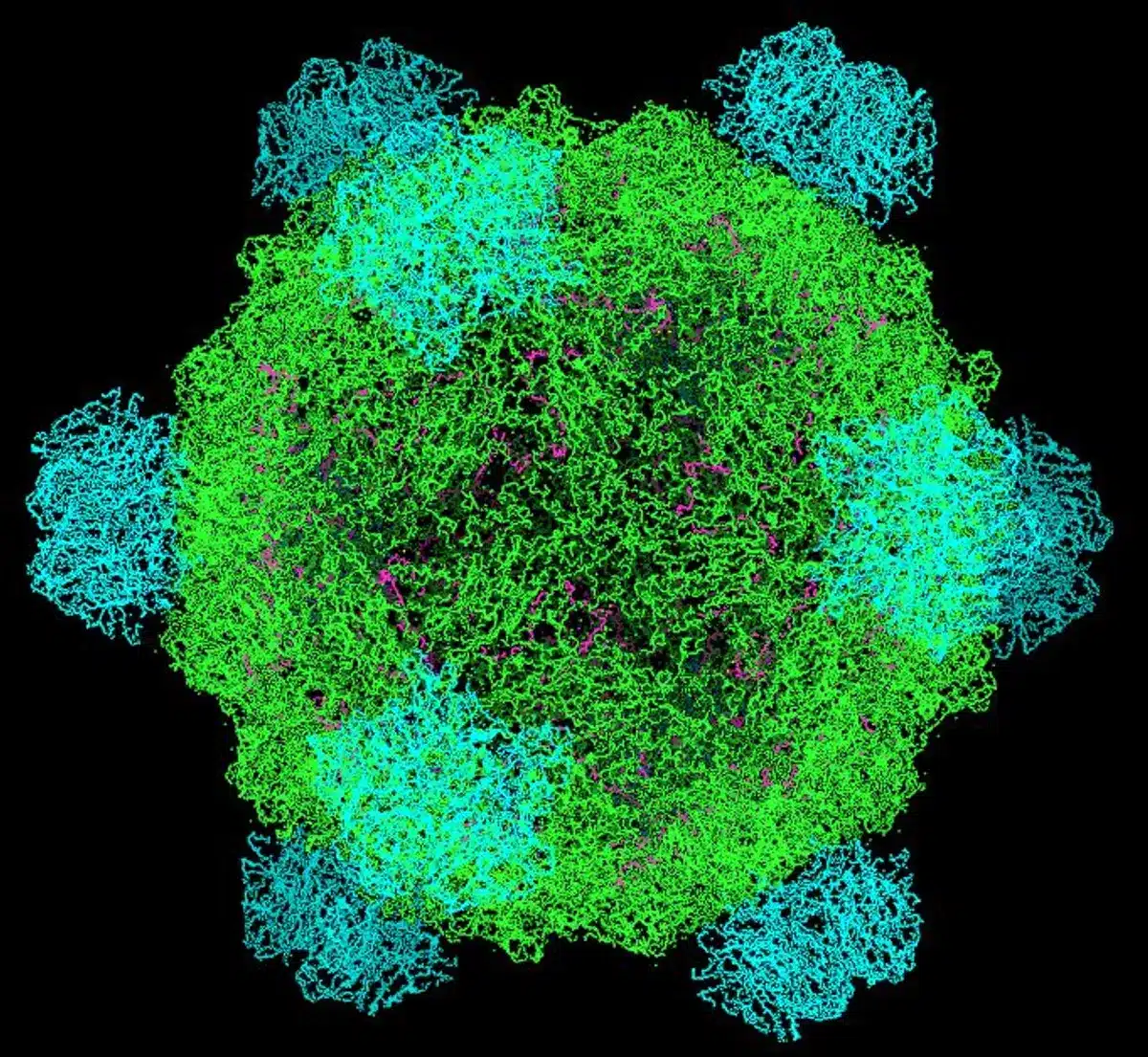

Leur outil, baptisé Evo 2, fonctionne comme un grand modèle de langage. À la différence de ChatGPT, qui génère du texte, Evo 2 a été entraîné sur des données génétiques. Lorsqu’on lui demande une séquence, il ne propose pas des phrases mais des combinaisons de bases d’ADN. Ce système est capable de traiter jusqu’à un million de paires de bases, soit largement de quoi imaginer des génomes entiers.

Pour cette première démonstration, les chercheurs ont choisi un modèle bien connu : le phage ΦX174. Avec ses 5 000 paires de bases seulement, ce virus est infiniment plus simple que le génome humain, qui en compte plus de trois milliards. Cette simplicité a permis de tester si Evo 2 pouvait inventer une séquence cohérente, viable et, surtout, fonctionnelle en laboratoire.

Transformer un fichier d’ADN en virus vivant

La prouesse ne s’arrête pas à la génération informatique. Après avoir produit de nouvelles séquences, les chercheurs ont dû vérifier qu’elles pouvaient réellement donner naissance à un virus. Pour cela, les séquences plausibles sont envoyées à des entreprises spécialisées dans la synthèse d’ADN, qui fabriquent physiquement les fragments correspondants.

Ces fragments sont ensuite transformés en plasmides, de petits cercles d’ADN faciles à introduire dans des bactéries. En exposant des cultures d’Escherichia coli à ces plasmides, les chercheurs observent si les cellules commencent à produire des protéines virales. Si le processus fonctionne, les protéines s’assemblent spontanément pour former un phage complet. La preuve est visible à l’œil nu : les bactéries infectées meurent, rendant le liquide de culture transparent.

Résultat : l’équipe est parvenue à créer 16 phages viables. Certains d’entre eux se sont révélés plus efficaces pour tuer les bactéries que le phage naturel de départ. Autrement dit, l’IA ne s’est pas contentée d’imiter la nature : elle a permis d’améliorer le virus original.

Pourquoi cette découverte change la donne

Si les chercheurs ont commencé par des phages, ce n’est pas par hasard. D’abord parce qu’ils sont inoffensifs pour les humains, mais aussi parce qu’ils intéressent de plus en plus la communauté scientifique. Leur capacité à cibler et détruire des bactéries ouvre une alternative crédible face à la crise mondiale des résistances aux antibiotiques.

On estime que si rien n’est fait, les infections résistantes pourraient causer plus de 39 millions de morts d’ici 2050. Dans ce contexte, la phagothérapie – l’utilisation de cocktails de phages pour éliminer des bactéries pathogènes – apparaît comme une piste majeure. Dans certains pays, de tels traitements sont déjà disponibles. Grâce à l’IA, il pourrait devenir possible de concevoir rapidement des phages personnalisés, adaptés à chaque infection ou chaque patient.

Les applications ne s’arrêtent pas à la médecine humaine. Les phages pourraient également protéger les cultures agricoles contre des bactéries destructrices, réduisant ainsi le recours aux pesticides et limitant les pertes alimentaires. Avec des outils comme Evo 2, nous pourrions littéralement concevoir des phages « sur mesure », optimisés pour leur efficacité et leur sécurité.

Entre espoirs thérapeutiques et inquiétudes de biosécurité

Aussi enthousiasmante soit-elle, cette technologie soulève des préoccupations sérieuses. Le Washington Post a récemment publié une tribune alertant sur le manque de préparation face à un monde où l’IA serait capable de générer des virus fonctionnels. Les auteurs s’interrogent : qu’est-ce qui empêcherait des acteurs malveillants d’utiliser les mêmes méthodes pour créer des pathogènes dangereux ?

L’équipe de Stanford a pris de nombreuses précautions, en choisissant un modèle inoffensif et en détaillant ses protocoles de sécurité. Mais à mesure que ces modèles se perfectionnent et deviennent plus accessibles, il est probable que tout le monde n’aura pas la même prudence. Le risque de voir l’IA utilisée à mauvais escient existe bel et bien.

Le Dr Hie reste cependant optimiste. Il rappelle que la synthèse et la manipulation d’ADN restent complexes, loin d’être à la portée de n’importe qui. Et surtout, les bénéfices potentiels dépassent largement les menaces. Face à la crise sanitaire que représente la résistance aux antimicrobiens, ces technologies pourraient sauver des millions de vies.

En somme, l’expérience de Stanford marque un tournant. Pour la première fois, une intelligence artificielle a permis de concevoir un virus viable de bout en bout. Aujourd’hui, les applications sont limitées à des bactériophages inoffensifs. Mais demain, cette convergence entre biologie et IA pourrait transformer en profondeur la médecine, l’agriculture et notre rapport au vivant. La question n’est pas de savoir si cette technologie changera notre avenir, mais comment nous déciderons de l’encadrer.

La prépublication, qui est actuellement en cours d’évaluation par les pairs et n’a pas encore été publiée, est disponible via bioRxiv.