Une révolution médicale vient de franchir une étape décisive. Pour la première fois, huit nouveau-nés ont échappé à des maladies mitochondriales potentiellement fatales grâce à une technique révolutionnaire : le don mitochondrial. Cette avancée, fruit de quarante années de recherche acharnée, redonne espoir aux familles condamnées à transmettre des pathologies incurables de génération en génération.

Quand les centrales énergétiques cellulaires dysfonctionnent

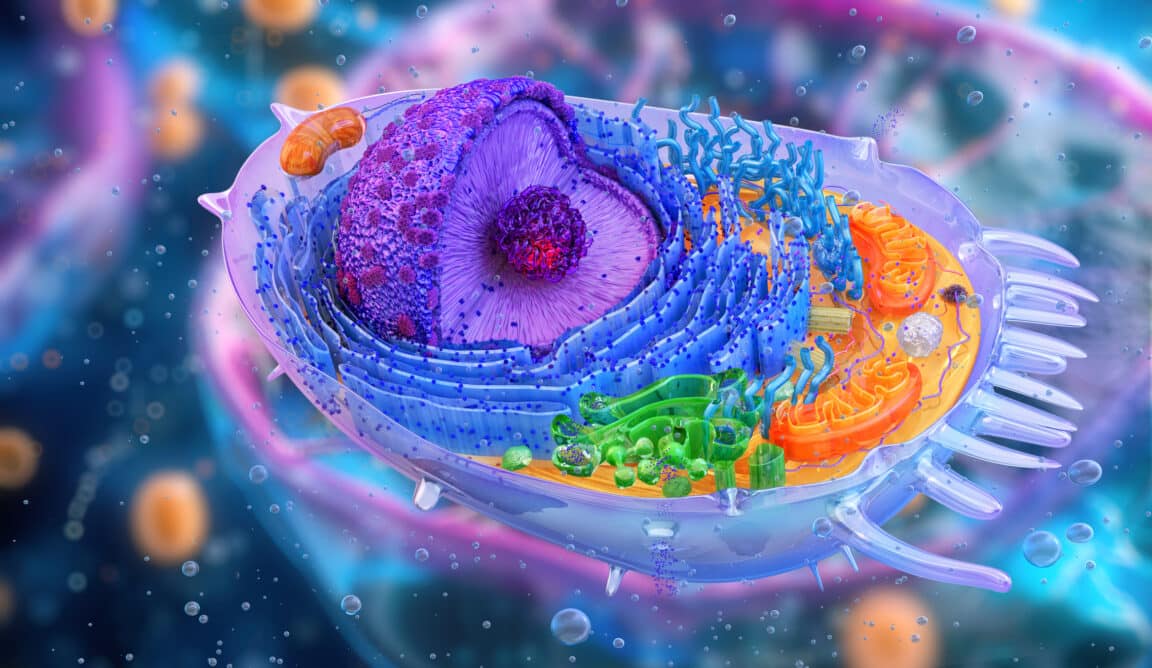

Les mitochondries, ces minuscules organites surnommés « centrales énergétiques des cellules », possèdent leur propre patrimoine génétique distinct de celui contenu dans le noyau cellulaire. Contrairement à l’ADN nucléaire hérité des deux parents, l’ADN mitochondrial se transmet exclusivement par la mère. Problème : lorsque cet ADN maternel porte des mutations, les conséquences peuvent être dramatiques.

Les maladies mitochondriales héréditaires frappent environ une naissance sur 5 000. Leur impact varie considérablement selon la gravité des mutations. Certains patients développent une simple fatigue chronique, d’autres subissent des convulsions, une faiblesse musculaire progressive, des troubles cardiaques sévères ou des retards de développement. Dans les cas les plus tragiques, ces pathologies provoquent la mort dans les premiers jours de vie.

La transmission de ces maladies présente un caractère particulièrement cruel : son imprévisibilité. Une même mère peut porter des ovules avec des charges mutationnelles variables. Certains contiennent peu ou pas de mutations nocives, d’autres uniquement de l’ADN mitochondrial défaillant. Cette loterie génétique place les parents face à un choix déchirant : concevoir en espérant obtenir un enfant sain, ou renoncer à leur projet parental.

Une solution technologique aux limites du hasard

Face à cette impasse, les scientifiques ont développé une approche révolutionnaire : le transfert pronucléaire. Cette technique complexe s’effectue en plusieurs étapes minutieuses. L’équipe médicale féconde d’abord l’ovule de la future mère par injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Une fois la fécondation réussie, les chercheurs extraient le noyau de cet embryon pour le transplanter dans un ovule donneur préalablement vidé de son propre noyau.

L’ovule receveur provient d’une donneuse dont les mitochondries ont été soigneusement vérifiées et jugées exemptes de mutations pathogènes. Le résultat de cette prouesse technique : un embryon portant l’ADN nucléaire des parents biologiques mais bénéficiant de mitochondries saines issues de la donneuse.

Cette approche représente l’aboutissement de décennies d’efforts. Les premières expérimentations sur des souris datent des années 1980, mais il a fallu attendre 2015 pour qu’une législation britannique pionnière autorise les essais sur des embryons humains viables. Depuis, les scientifiques ont progressivement affiné leur technique, surmontant les nombreux obstacles techniques rencontrés.

Des résultats prometteurs sous haute surveillance

L’essai clinique récemment publié dans le prestigieux New England Journal of Medicine démontre l’efficacité de cette approche. Vingt-deux patientes présentant des charges mutationnelles trop élevées pour bénéficier des techniques de sélection embryonnaire classiques ont participé à l’étude. Huit d’entre elles sont tombées enceintes et ont donné naissance à des bébés en parfaite santé.

Ces enfants, actuellement suivis de près par les équipes médicales, atteignent tous leurs objectifs de développement. Leur surveillance se poursuivra pendant des années, les chercheurs prévoyant notamment une évaluation approfondie à l’âge de cinq ans pour détecter d’éventuels troubles développementaux subtils.

Néanmoins, la technique n’offre pas une garantie absolue. Lors du transfert nucléaire, de minuscules quantités d’ADN mitochondrial maternel peuvent accompagner le noyau transplanté. Certains bébés présentent ainsi des traces détectables de cet ADN potentiellement problématique, bien qu’en quantités insuffisantes pour déclencher une maladie. Cette limitation souligne l’importance d’une surveillance continue et d’un perfectionnement constant de la technique.

Une lueur d’espoir pour les familles concernées

Cette avancée scientifique transforme radicalement les perspectives des familles touchées. Comme l’exprime une mère participant à l’étude : cette technique a dissipé le sentiment de peur qui pesait sur leur projet parental. Pour les chercheurs impliqués, notamment Mary Herbert de l’Université Monash et Bobby McFarland de l’Université de Newcastle, cette réussite couronne des années d’efforts acharnés.

Le don mitochondrial ouvre désormais une voie thérapeutique là où n’existait auparavant qu’une impasse médicale. Bien que la technique nécessite encore des améliorations, elle représente un espoir concret pour les familles confrontées à la transmission de maladies mitochondriales héréditaires.