On parle souvent du VIH, du COVID-19 ou du VPH. Mais derrière ces acronymes familiers, il existe un virus plus silencieux, plus discret, mais tout aussi menaçant. Le HTLV-1, découvert en 1980, infecte des millions de personnes à travers le monde, et jusqu’à récemment, il échappait à toute tentative de traitement. Une récente avancée scientifique pourrait toutefois changer la donne.

Un rétrovirus dans l’ombre

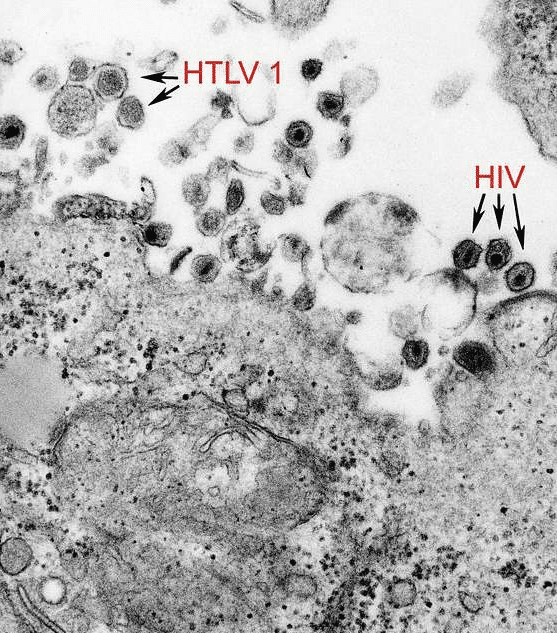

Le virus T-lymphotrope humain de type 1 (HTLV-1) est le premier rétrovirus humain jamais découvert. Comme le VIH, il s’intègre au génome des cellules infectées, y laissant une trace indélébile. Il se transmet par le sang, les rapports sexuels non protégés ou encore l’allaitement, et reste présent à vie chez les personnes infectées.

Malgré ses similarités avec le VIH, le HTLV-1 n’a jamais suscité le même niveau d’attention. Pourtant, les risques qu’il représente sont bien réels. D’après les estimations de l’Organisation mondiale de la santé, entre 5 et 10 millions de personnes dans le monde vivent avec ce virus. Ces chiffres sont toutefois probablement sous-estimés, faute de dépistage systématique.

Le virus est particulièrement présent dans certaines régions du globe : le sud du Japon, l’Afrique subsaharienne, les Caraïbes, certaines zones d’Amérique du Sud, ainsi que l’Australie, notamment dans les communautés aborigènes.

Une infection souvent silencieuse… mais parfois mortelle

La plupart des personnes infectées par le HTLV-1 ne développent jamais de symptôme. C’est précisément ce silence clinique qui a permis au virus de se faire oublier. Pourtant, dans 2 à 5 % des cas, des pathologies graves surviennent.

La première est une forme agressive de cancer : la leucémie/lymphome à cellules T de l’adulte (LTA ou ATL). Ce type de cancer est causé par l’intégration du virus dans les cellules immunitaires, ce qui peut déclencher des mutations génétiques sur plusieurs années. Lorsque la maladie se manifeste, elle évolue rapidement et son pronostic est sombre : la survie moyenne des patients atteints de la forme agressive ne dépasse pas douze mois.

L’autre pathologie associée au HTLV-1 est une atteinte neurologique chronique appelée myélopathie associée au HTLV-1 (HAM/TSP). Elle se caractérise par une faiblesse musculaire progressive, des spasmes, des troubles moteurs et parfois des douleurs chroniques. Bien qu’elle ne soit pas fatale, cette maladie peut sérieusement altérer la qualité de vie.

Aucun vaccin, aucun traitement… jusqu’à aujourd’hui

Malgré sa dangerosité, le HTLV-1 n’a jamais bénéficié des efforts de recherche équivalents à ceux déployés contre d’autres virus. Aucun vaccin n’est disponible. Aucun médicament n’a été spécifiquement développé pour le combattre. Les mesures de prévention reposent sur le dépistage des donneurs de sang, l’usage du préservatif et l’évitement de l’allaitement en cas d’infection confirmée.

Mais cette inertie pourrait bientôt prendre fin.

Une percée inattendue venue de la recherche contre le VIH

Une étude menée en Australie, fruit de dix années de travail, vient de démontrer pour la première fois qu’il est possible de supprimer le HTLV-1 chez un organisme vivant. Des chercheurs du Walter and Eliza Hall Institute (WEHI) et du Doherty Institute ont développé un modèle murin « humanisé » pour suivre l’évolution du virus.

Mais surtout, ils ont traité ces souris avec deux médicaments bien connus du traitement du VIH : le ténofovir et le dolutégravir. Résultat : le virus a été efficacement supprimé. Mieux encore, les chercheurs ont montré que ces médicaments étaient également efficaces contre une souche spécifique du virus présente exclusivement en Australie, ce qui pourrait avoir un impact direct sur la santé des communautés aborigènes, particulièrement touchées.

Cette découverte est capitale car elle permet d’envisager un traitement sans avoir à développer une nouvelle classe de médicaments. Les composés sont déjà approuvés, leur profil de sécurité est connu, et des essais cliniques pourraient être mis en place rapidement.

Une nouvelle ère pour un vieux virus

Ce succès ouvre enfin la voie à une lutte thérapeutique contre un virus longtemps ignoré. Il s’agit d’une avancée significative, non seulement sur le plan médical, mais aussi éthique : elle remet en lumière les populations oubliées de la recherche biomédicale, souvent les plus vulnérables.

Reste à franchir l’étape cruciale des essais cliniques chez l’homme. Si les résultats sont confirmés, ce serait une première victoire contre un virus qui, depuis des décennies, s’était installé dans l’angle mort de la médecine.