La galaxie du Tourbillon, alias M51, est un objet suffisamment proche et visible dans le ciel du nord pour être observé par les astronomes amateurs qui en en partagent de superbes photos depuis des décennies. Toutefois, il est également désormais possible de l’apprécier sous l’oeil infrarouge du James Webb Telescope.

Un objet emblématique

La galaxie du Tourbillon, également connue sous le nom de M51, est l’un des objets les plus connus du ciel nocturne. Il s’agit d’une galaxie située à environ 27 millions d’années-lumière de la Terre, dans la constellation des Chiens de chasse (Canes Venatici).

Célèbre pour sa forme spirale particulièrement bien définie, elle est également connue pour interagir avec NGC 5195, une galaxie naine irrégulière. Cette interaction a ainsi influencé la structure et l’évolution des deux galaxies au fil du temps, entraînant notamment des distorsions et des déformations dans les bras spiraux de celle du Tourbillon, ainsi que des zones de formation d’étoiles accrues.

La galaxie du Tourbillon a été l’une des cibles d’observation privilégiées de Hubble au cours de ces dernières décennies. La puissance et la résolution exceptionnelles du télescope ont en effet permis aux astronomes de capturer des images incroyablement détaillées de la structure complexe de cet objet, mettant notamment en évidence les zones de formation d’étoiles, les nuages de gaz et de poussière, ainsi que les détails de la structure de la galaxie compagne.

Un nouveau regard sur la galaxie du Tourbillon (M51)

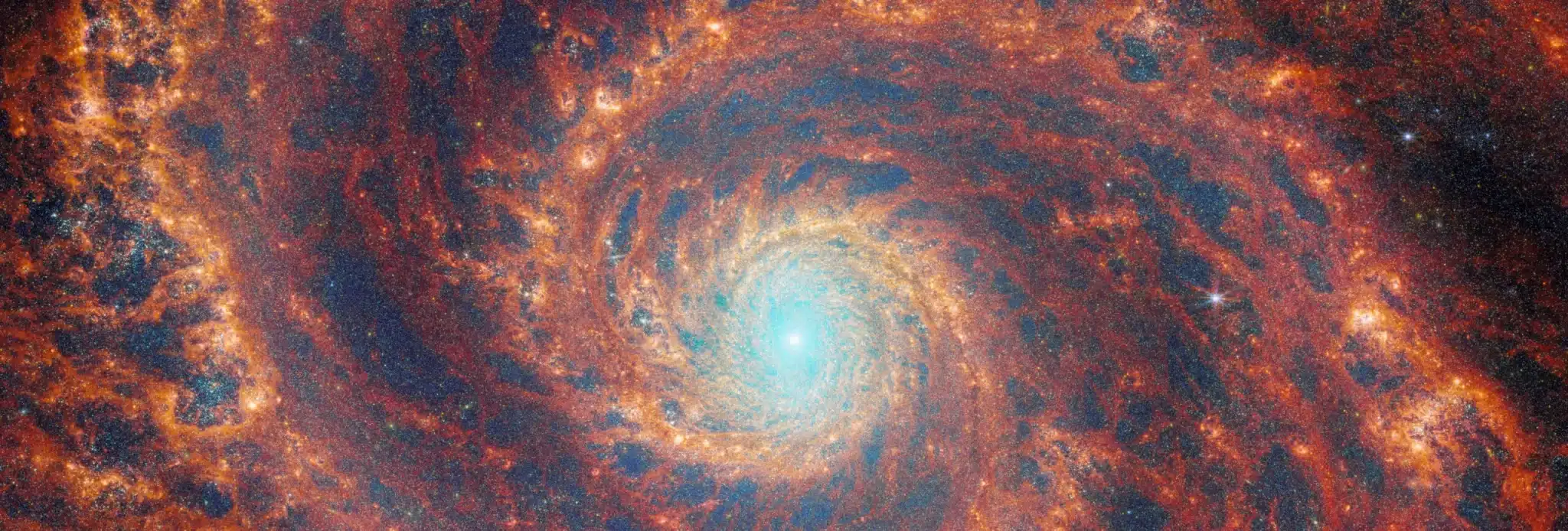

Récemment, des chercheurs ont utilisé leur temps d’observation sur le James Webb Telescope pour examiner l’objet sous la lumière infrarouge. Cette nouvelle image contient des données provenant des instruments NIRCam et MIRI du télescope qui montrent des détails incroyables et révèlent des caractéristiques cachées. On distingue notamment de la poussière chaude concentrée le long de ses bras spiraux (les régions rouge foncé ci-dessous).

Les zones lumineuses le long des bras sont des régions de formation d’étoiles qui mènent au noyau central bleu et blanc. Les zones orange et jaune montrent des régions de gaz ionisé créées par des amas d’étoiles récemment formés. Quant aux « bulles noires caverneuses » visibles à l’intérieur des bras, il s’agit simplement de « fenêtres » ouvertes sur l’arrière-plan de la galaxie. Les capacités d’observation dans l’infrarouge de l’observatoire permettent en effet de « percer » les voiles de poussière dans le but de voir à travers, ce qui n’est pas possible dans le domaine visible.

Cette nouvelle image intègre une série d’observations nommées collectivement Feedback in Emerging extrAgalactic Star amasTers (FEAST). Selon l’ESA, ces observations ont été conçues pour permettre aux astronomes d’en apprendre davantage sur la rétroaction stellaire. Concrètement, ce concept décrit le rôle des étoiles dans l’influence et la régulation de la formation des étoiles elles-mêmes ainsi que de leur environnement. Ce processus joue un rôle essentiel dans la manière dont les étoiles se forment et évoluent au sein de galaxies et de nuages moléculaires.

Les étoiles peuvent en effet influencer leur environnement et leur propre formation de différentes manières. Ces objets émettent par exemple un flux de radiations, y compris les rayonnements ultraviolets (UV) et les rayons X, capable d’ioniser le gaz environnant. Ce processus a un impact sur la dynamique du gaz et sa capacité à se contracter pour former de nouvelles étoiles. Nous savons aussi que les étoiles massives émettent des vents stellaires puissants composés de particules chargées. Là encore, ces vents peuvent influencer la dynamique du gaz et empêcher ou ralentir la formation d’autres étoiles à proximité.

De manière générale, comprendre la rétroaction stellaire est essentiel pour construire des modèles universels précis de formation d’étoiles, d’où l’intérêt de cette nouvelle image.