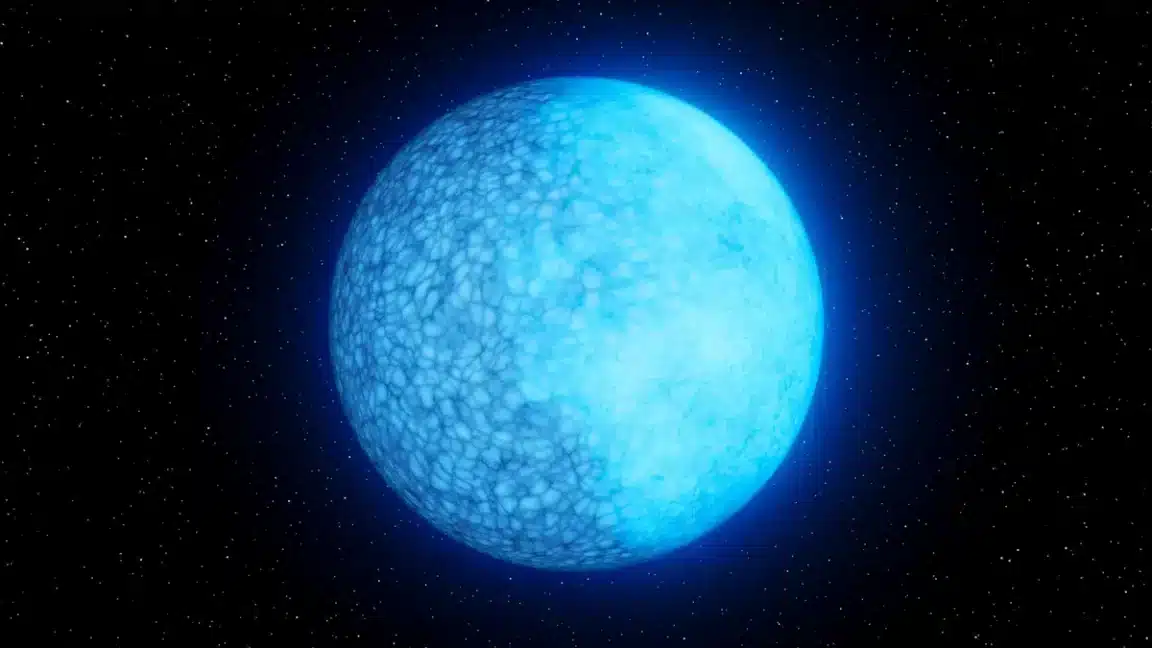

La surface d’une naine blanche est généralement composée soit d’hydrogène, soit d’hélium. Tout dépend de la température. Récemment, des astronomes ont observé l’un de ces objets en transition de phase. Un côté est composé d’hydrogène et l’autre d’hélium. Les détails de ces travaux sont publiés dans Nature.

Qu’est-ce qu’une naine blanche ?

Lorsqu’elles ont épuisé leur carburant nucléaire (hydrogène), les étoiles comme notre soleil entament une série de changements. Tout d’abord, elles passent par une phase de géante rouge. Cela se produit lorsque le noyau de l’étoile se contracte et chauffe, tandis que les couches externes s’étendent. À la fin de cette phase de géante rouge, l’étoile éjecte alors ses couches externes dans l’espace sous forme de nébuleuse planétaire, laissant derrière elle un noyau dense et chaud. On obtient alors ce qu’on appelle une naine blanche.

Ces objets se caractérisent également par une masse comparable à celle du Soleil compressée à la taille d’une planète semblable à la Terre. Ils sont donc très denses. De par la forte gravité qui en résulte, les éléments lourds descendent vers le centre, tandis que la couche supérieure de l’atmosphère ne contient que les éléments les plus légers présents, généralement de l’hydrogène ou de l’hélium.

Plusieurs mécanismes entrent alors en compétition avec la décantation gravitationnelle pour modifier la composition de surface d’une naine blanche lorsqu’elle se refroidit. D’après les astronomes, la fraction de naines blanches avec des atmosphères d’hélium est connue pour augmenter d’un facteur d’environ 2,5 en dessous d’une température d’environ 30 000 kelvin. Par conséquent, nous savons que certaines naines blanches, qui semblent avoir des atmosphères dominées par l’hydrogène au-dessus de 30 000 kelvin, sont vouées à être composées majoritairement d’hélium lorsqu’elles se refroidiront.

Un objet à deux visages

Par ailleurs, une équipe rapporte aujourd’hui les observations de ZTF J203349.8+322901.1, une naine blanche en transition à deux faces : un côté de son atmosphère est dominé par l’hydrogène et l’autre par l’hélium. L’objet est surnommé Janus, un dieu de la mythologie romaine connu pour sa nature à deux visages.

S’appuyant sur le Zwicky Transient Facility (ZTF), un télescope robotique automatisé qui se consacre à la recherche de phénomènes célestes transitoires, les chercheurs ont découvert que cette naine blanche tourne sur son axe toutes les quinze minutes, changeant rapidement sa luminosité. Les observations de suivi portant sur la composition chimique de cette étoile morte ont ensuite révélé deux côtés très différents.

Comment l’expliquer ?

La naine blanche aurait une température de 35 000 degrés Celsius (soit 35 273,15 kelvin). Il est donc possible que les chercheurs aient surpris cette naine blanche en pleine transition. En revanche, ils ignorent encore comment ces deux visages peuvent autant se distinguer. La plupart des explications possibles reposent sur le puissant champ magnétique parfois généré par ces objets.

« Nous savons en effet que les champs magnétiques autour des corps cosmiques ont tendance à être asymétriques (plus forts d’un côté), empêchant ainsi le mélange des matériaux« , détaille le Dr Ilaria Caiazzo, de Caltech. Dans ce cas précis, si le champ magnétique de cette naine blanche est plus fort d’un côté, alors l’absence de mélange mènerait à l’accumulation de plus d’hydrogène.

Le champ magnétique peut également contribuer à contraindre plus ou moins le plasma autour des naines blanches, créant des pressions et des densités différentes dans leurs atmosphères. « Les champs magnétiques peuvent entraîner une baisse des pressions de gaz dans l’atmosphère, ce qui peut permettre à un « océan » d’hydrogène de se former là où les champs magnétiques sont les plus forts« , ajoute le co-auteur de ces travaux, James Fuller. « Nous ne savons pas lesquelles de ces théories sont correctes, mais nous ne pouvons penser à aucune autre façon d’expliquer les côtés asymétriques sans champs magnétiques. »

En ce qui concerne la suite, les chercheurs espèrent dénicher davantage d’objets de ce genre pour tenter de mieux appréhender le mécanisme à l’origine de cette composition de surface particulière.