De nouvelles recherches suggèrent que trois des premiers objets identifiés comme des galaxies par le télescope spatial James Webb seraient en réalité des « étoiles noires ». Il s’agirait d’immenses objets hypothétiques ultra-brillants alimentés par la matière noire plutôt que par la fusion nucléaire. Si cette théorie est correcte, cela pourrait aider les chercheurs à mieux comprendre cette mystérieuse matière quasi omniprésente dans l’Univers.

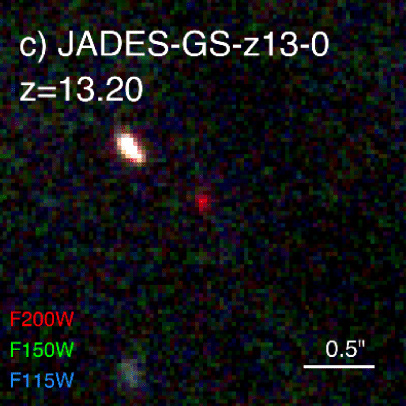

L’un des objectifs du télescope James Webb est de sonder les profondeurs de l’Univers pour tenter d’isoler quelques-unes des premières galaxies formées après le Big Bang. Il y a plusieurs semaines, l’observatoire avait identifié trois de ces objets formés il y a entre 13,3 et 13,4 milliards d’années. Et si au lieu de galaxies primitives, il s’agissait… d’étoiles noires ? C’est du moins ce que pense l’astrophysicienne Katherine Freese, astrophysicienne à l’Université du Texas à Austin.

Contrairement aux premières étoiles classiques, qui étaient composées principalement d’hydrogène et d’un peu d’hélium, environ un millième de la masse de ces hypothétiques étoiles aurait été constitué d’une source de carburant secrète : de la matière noire. Pour rappel, la matière noire, qui nous est invisible directement, car elle n’interagit pas avec la lumière, représenterait environ 85 % de la matière de l’Univers.

Des objets en constante expansion

Une théorie suggère que deux particules de matière noire qui entrent en collision peuvent « s’annihiler », transformant alors leur masse combinée en un rayonnement gamma énergétique. Ici, ce rayonnement serait alors coincé ou contenu à l’intérieur d’un nuage d’hydrogène.

Rappelons également que les étoiles normales dépendent de températures élevées. Une fois qu’elles ont acquis une masse suffisante pour démarrer la fusion nucléaire, elles émettent un rayonnement qui repousse l’enveloppe de gaz qui les entoure, les empêchant finalement d’accumuler plus de matière et donc de croître davantage.

Ces hypothétiques « étoiles noires » n’auraient en revanche pas dépendu des températures. En conséquence, l’absence de photons ionisants ou d’autres éléments n’aurait pas empêché l’accrétion de plus de matière. Cela signifie qu’alors que les étoiles sombres auraient pu commencer avec une masse à peu près égale à celle du Soleil, ces objets auraient ensuite pu devenir un million de fois plus massifs que les étoiles classiques. Ils auraient également été plus beaucoup plus lumineux. « Une étoile noire supermassive pourrait être aussi brillante qu’une galaxie entière contenant des étoiles normales alimentées par la fusion« , souligne en effet Katherine Freese.

D’énormes objets diffus aujourd’hui disparus

Compte tenu de leur taille énorme, ces étoiles noires apparaîtraient alors comme des objets évasés plutôt que comme des objets ponctuels. La chercheuse suggère ainsi que les trois galaxies anciennes détectées par le télescope James Webb, nommées JADES-GS-z13-0, JADES-GS-z12-0 et JADES-GS-z11-0, auraient pu être identifiées à tort comme des galaxies. En réalité, il pourrait donc s’agir de ces fameuses étoiles noires.

L’étude, publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, souligne cependant que le processus d’annihilation de la matière noire ne peut pas continuer indéfiniment. Ces étoiles se seraient en effet trouvées dans les centres riches en matière noire des protogalaxies qui fusionnaient continuellement pour former de véritables galaxies. Au fil du temps, elles auraient donc manqué de leur principal carburant : la matière noire. Certaines se seraient alors transformées en véritables étoiles, tandis que les plus massives auraient pu finir en trou noir. Cela signifie que ces étoiles noires, encore hypothétiques, n’existent plus dans l’Univers aujourd’hui.

Cependant, il sera difficile de confirmer l’existence de tels objets et encore plus de déterminer exactement quand ils ont cessé d’exister dans l’histoire de l’Univers. Pour ce faire, il sera nécessaire de les observer beaucoup plus longtemps pour construire une image plus complète de leur flux lumineux, et donc de leur composition.