Une nouvelle étude bouleverse les fondements de la recherche de vie dans l’Univers. Longtemps focalisée sur les planètes ensoleillées et tempérées, la quête d’organismes extraterrestres pourrait désormais s’orienter vers des mondes froids et sombres, enfouis sous des kilomètres de glace. À l’origine de ce changement de perspective : les rayons cosmiques, capables d’alimenter la vie dans des environnements extrêmes.

Une vie sans Soleil ? Le pari audacieux des rayons cosmiques

Depuis des décennies, les astronomes ont basé leur recherche de vie extraterrestre sur un concept central : la « zone habitable » ou zone Boucle d’or. Cette région, située autour d’une étoile, est définie par la possibilité d’y maintenir de l’eau à l’état liquide en surface. Mais cette approche, bien que logique, pourrait s’avérer trop restrictive.

Une équipe de chercheurs, dirigée par l’astrophysicienne Dimitra Atri (Université de New York à Abou Dhabi), propose aujourd’hui une alternative : la « zone habitable radiolytique ». Dans cette configuration, la vie ne dépend plus directement de la lumière d’une étoile, mais de l’énergie libérée par les rayons cosmiques lorsqu’ils interagissent avec la glace ou l’eau souterraine.

Ce que sont les rayons cosmiques, et pourquoi ils comptent

Les rayons cosmiques sont des particules extrêmement énergétiques, projetées à travers l’espace par des phénomènes violents comme les supernovas ou les trous noirs. Bien que largement bloqués par l’atmosphère terrestre, ils peuvent pénétrer plus profondément dans les sols ou les glaces de planètes possédant une atmosphère mince ou inexistante, comme Mars ou certaines lunes de glace.

En frappant les molécules d’eau présentes sous la surface, ces particules déclenchent des réactions chimiques, notamment par électrolyse : les molécules d’eau sont brisées, libérant des électrons et produisant de nouvelles molécules réactives comme le peroxyde d’hydrogène ou l’hydrogène moléculaire. Ces substances peuvent ensuite alimenter des processus biologiques.

Trois mondes en ligne de mire

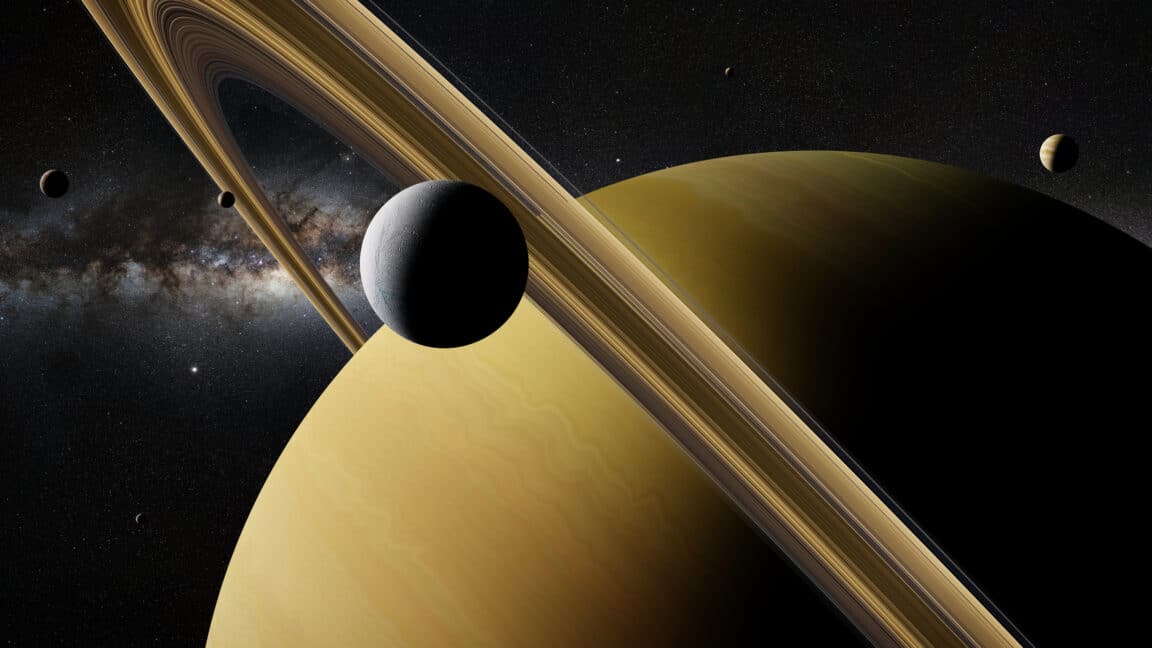

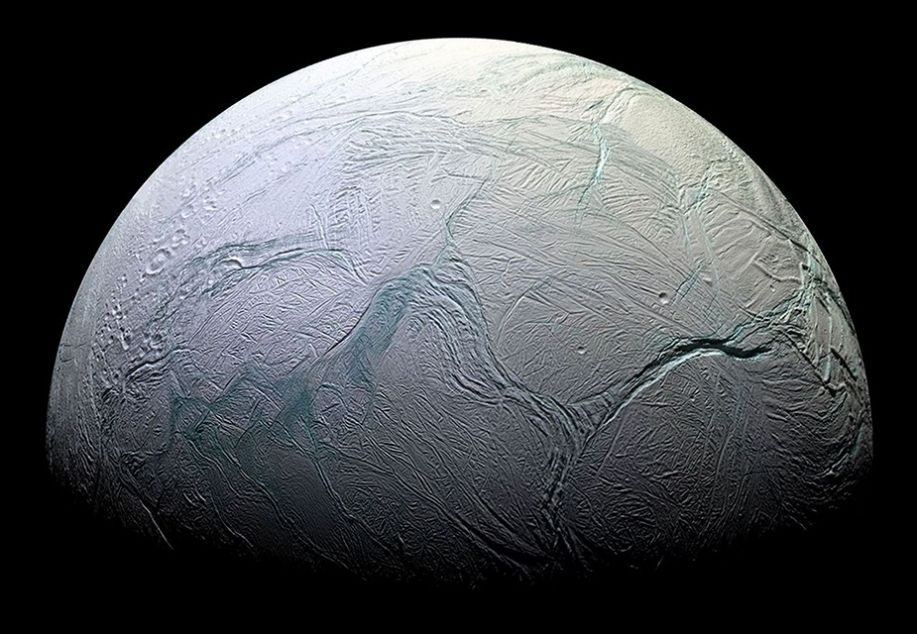

L’étude, publiée le 28 juillet 2025 dans l’International Journal of Astrobiology, s’est concentrée sur trois corps célestes bien connus pour leur potentiel de vie souterraine : Mars, Europe (lune de Jupiter) et Encelade (lune de Saturne). Tous présentent un environnement de surface hostile, mais pourraient abriter de vastes réservoirs d’eau liquide sous la glace.

Grâce à des simulations informatiques, les chercheurs ont estimé la quantité d’énergie que le rayonnement cosmique pourrait générer dans ces environnements souterrains. Les résultats sont sans appel : Encelade offre les meilleures conditions, suivie de près par Mars et Europe.

Ces zones, bien qu’inaccessibles à la lumière du Soleil, recevraient suffisamment d’énergie cosmique pour que la vie — du moins sous une forme microbienne — puisse y émerger, voire y prospérer. Ce scénario élargit considérablement la définition du possible en matière de biologie extraterrestre.

Une nouvelle frontière pour l’astrobiologie

Ce changement de paradigme n’est pas purement théorique. Il s’inscrit dans une dynamique scientifique plus large. De nombreuses missions spatiales à venir sont justement tournées vers l’exploration de ces mondes glacés. La sonde Europa Clipper, attendue autour de Jupiter en 2030, et les futures missions vers Encelade, auront notamment pour but d’analyser la composition de leurs océans souterrains et la présence de molécules organiques.

Ce nouveau modèle de zone habitable pourrait également s’appliquer à des exoplanètes au-delà du système solaire. Jusqu’ici, celles situées loin de leur étoile ou orbitant autour d’étoiles peu lumineuses étaient jugées peu intéressantes. Désormais, le simple fait qu’elles possèdent de l’eau et soient exposées au rayonnement cosmique pourrait suffire à les intégrer à la liste des mondes potentiellement vivants.

Redéfinir notre conception de la vie

Pour les chercheurs, ces travaux ne remettent pas en cause l’intérêt de la zone Boucle d’or, mais ils l’élargissent profondément. Il ne s’agit plus uniquement de chercher la vie dans des conditions similaires à celles de la Terre, mais de reconnaître que la vie peut s’adapter à des sources d’énergie alternatives, dans des environnements radicalement différents.

« Cette découverte change notre façon de penser à l’endroit où la vie pourrait exister », résume Dimitra Atri. Plutôt que de considérer les mondes glacés comme des déserts biologiques, il pourrait s’agir, au contraire, de réservoirs de vie silencieuse, dissimulée sous des couches de glace depuis des milliards d’années.

Alors que l’humanité poursuit son exploration du cosmos, cette vision élargie ouvre la porte à de nouvelles stratégies, de nouvelles missions et peut-être, un jour, à la plus grande découverte scientifique de notre époque : la confirmation que nous ne sommes pas seuls.