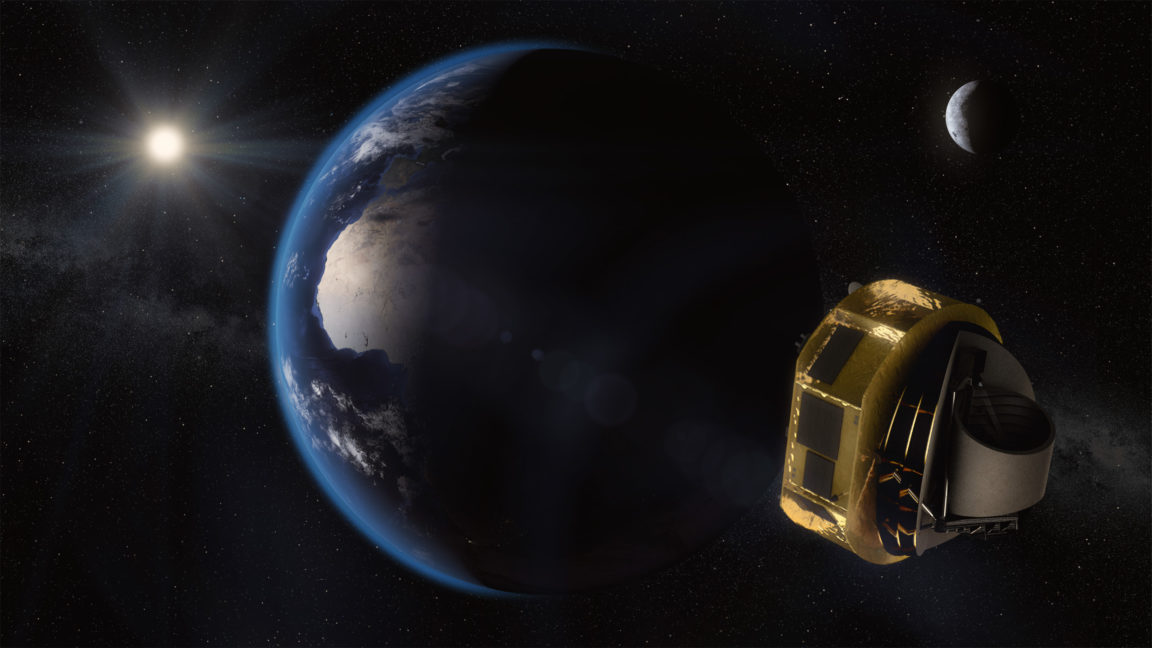

L’Agence spatiale européenne (ESA) vient de donner son feu vert pour la construction de la mission Ariel (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey), une étape cruciale dans l’exploration des atmosphères des exoplanètes. Cette mission, qui s’appuie sur le succès du télescope spatial James Webb (JWT) dans l’étude des atmosphères exoplanétaires, sera entièrement dédiée à cette tâche spécifique.

Qu’est-ce que la méthode du transit ?

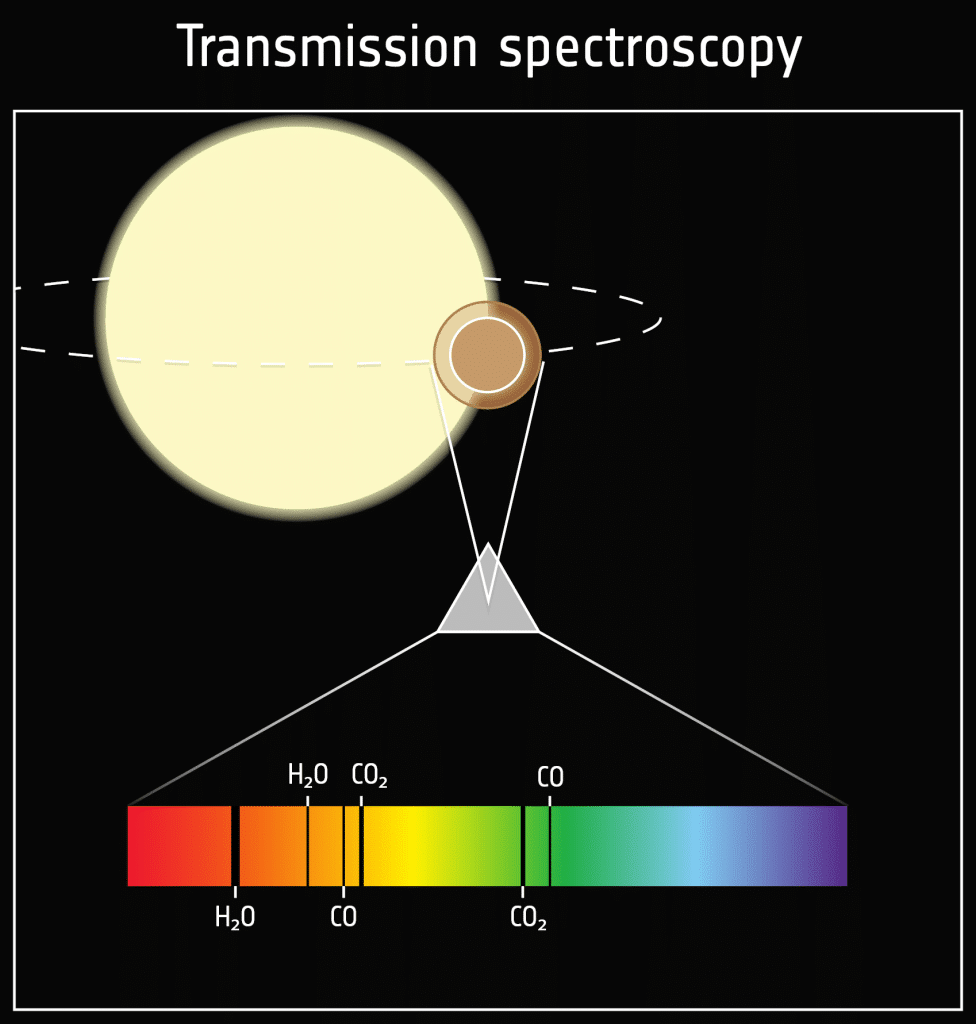

La méthode de transit est une technique astrophysique ingénieuse utilisée pour détecter la présence d’exoplanètes. Concrètement, une planète qui passe devant une étoile depuis notre point de vue sur Terre bloque partiellement la lumière de l’étoile, créant ainsi une sorte d’éclipse stellaire » temporaire.

C’est un peu comme si vous regardiez une lampe à travers votre main. Lorsque votre main passe devant la lampe, elle bloque une partie de la lumière. De la même manière, lorsque l’exoplanète traverse le chemin de la lumière de l’étoile, nous détectons une diminution temporaire de la luminosité de l’étoile depuis la Terre. Les astronomes surveillent ces diminutions au fil du temps. En analysant ces éclipses stellaires récurrentes, ils peuvent alors isoler la présence d’une planète en orbite.

Ariel pour des analyses atmosphériques

La méthode du transit offre également une opportunité unique d’analyser l’atmosphère des exoplanètes. Lorsqu’une planète passe devant son étoile hôte, une petite fraction de la lumière de l’étoile traverse en effet son atmosphère avant d’atteindre la Terre. Cette lumière porte alors des informations sur sa composition chimique. Par exemple, certains gaz peuvent absorber certaines longueurs d’onde de lumière, créant ainsi des « empreintes digitales spectrales » caractéristiques. Ces empreintes digitales aident alors les astronomes à déterminer quels gaz sont présents dans l’atmosphère de l’exoplanète.

C’est précisément ce que fera Ariel. L’observatoire développé par l’Agence spatiale européenne se focalisera sur plus de mille exoplanètes connues, fournissant ainsi une étude approfondie de la diversité atmosphérique des planètes au-delà de notre Système solaire.

Pour opérer, le télescope sera naturellement équipé de plusieurs instruments. La charge utile scientifique d’Ariel a été approuvée en mai dernier. Elle abrite deux instruments principaux : un spectromètre infrarouge à moyenne résolution et un système de guidage fin. Le premier permet de mesurer les différentes longueurs d’onde de la lumière infrarouge émise ou réfléchie par les exoplanètes. Le second est essentiel pour maintenir la précision de l’orientation du télescope spatial pendant les observations.

Place à la construction

La phase de conception rigoureuse d’une durée de dix-neuf mois a été achevée avec succès et l’élaboration du vaisseau spatial est désormais suffisamment affinée pour permettre la construction de modèles d’ingénierie et de qualification du télescope spatial. Airbus Defence and Space sera le maître d’œuvre d’Ariel et supervisera la fabrication de ces modèles qui seront soumis à des tests extrêmes pour garantir leur robustesse et leur fonctionnement en conditions de lancement.

En parallèle, les scientifiques dressent une liste de cibles potentielles. Ces dernières comprennent des planètes bien connues comme TRAPPIST-1, ainsi que des super-Terres et des planètes de type Neptune.

Le lancement d’Ariel est actuellement prévu pour 2029 avec une mission d’une durée initiale de quatre ans. Cependant, les calendriers des missions spatiales peuvent évoluer. Quelle que soit sa durée, la contribution scientifique attendue de cet observatoire dans la compréhension des atmosphères exoplanétaires promet d’être à la fois significative et révolutionnaire.