Une équipe de chercheurs a pu analyser la formation de mini éruptions solaires en laboratoire en créant des boucles de plasma de quelques centimètres. Ces nouveaux travaux (et d’autres à venir) serviront de proxy pour mieux appréhender ces processus stellaires incroyablement compliqués. Les détails de l’étude sont publiés dans la revue Nature Astronomy.

Que sont les éruptions solaires ?

Les éruptions solaires sont des explosions soudaines et intenses d’énergie qui se produisent à la surface du Soleil et dans son atmosphère. Elles sont le résultat de processus complexes. Tout d’abord, rappelons que notre étoile est composée de plasma, un gaz conducteur chargé électriquement. Le mouvement de ce plasma génère alors un champ magnétique qui s’étend à travers la surface solaire et dans l’espace. Les taches solaires, dont on entend souvent parler, sont des zones de la surface du Soleil où le champ magnétique est particulièrement fort et concentré. C’est parce que ces zones ont une température plus basse que les régions environnantes qu’elles apparaissent plus sombres.

Cela étant dit, il arrive parfois que dans ces taches solaires, les lignes de champ magnétique s’enchevêtrent. Ce processus, appelé reconnexion magnétique, libère alors une grande quantité d’énergie stockée sous forme de rayonnement électromagnétique, y compris des ondes radio, des rayons X et des rayons ultraviolets.

Les éruptions solaires peuvent également éjecter des particules chargées à haute énergie, appelées éjections de masse coronale (CME). Il s’agit de nuages de plasma qui se déplacent à travers l’espace à des vitesses pouvant atteindre plusieurs millions de kilomètres par heure. En cas de collision avec la magnétosphère terrestre, ces particules peuvent alors provoquer des perturbations magnétiques appelées orages géomagnétiques.

Nous avons donc une idée assez globale de manière dont se forment ces éruptions. Cependant, l’ensemble du processus n’est pas entièrement compris. Pour tenter d’y voir un peu plus clair, une équipe de chercheurs du California Institute of Technology (Caltech) de Pasadena a récemment créé ses propres éruptions en laboratoire.

Des boucles de plasma de 20 cm

L’équipe a déchargé l’électricité d’une paire d’électrodes à l’intérieur d’une chambre magnétisée remplie de gaz. Cette électricité a ionisé le gaz, créant une chaîne de plasma entre les deux électrodes qui a ensuite été brièvement maintenue en place en boucle par le champ magnétique de la chambre avant de s’effondrer.

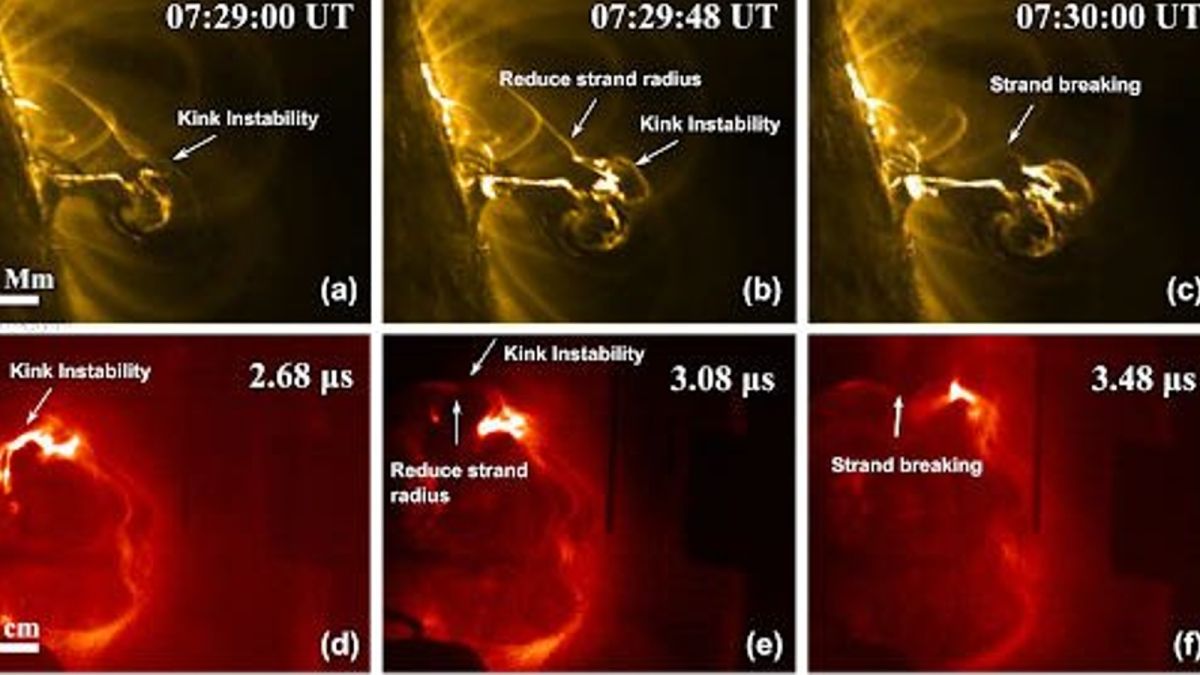

Ces boucles, des sortes d’éruptions solaires miniatures, mesuraient environ vingt centimètres de long et duraient environ dix microsecondes. Au cours de ce court laps de temps, l’expérience aurait utilisé la même quantité d’énergie que la ville de Pasadena. Les chercheurs ont également pu observer comment ces fameuses boucles se développaient puis se brisaient grâce à des caméras spécialisées.

Des travaux essentiels

L’étude a confirmé que les boucles artificielles ressemblaient à des cordes, tout comme on l’imaginait précédemment. « Si vous disséquez un morceau de corde, vous voyez qu’il est composé de tresses de brins individuels. Séparez ces brins individuels et vous verrez qu’il s’agit de tresses de brins encore plus petits, et ainsi de suite« , détaille le Dr Yang Zhang, principal auteur de ces travaux. « Les boucles de plasma semblent fonctionner de la même manière« .

En laboratoire, les boucles artificielles sont restées stables jusqu’à ce qu’elles soient surchargées d’énergie. Dès lors, un pli en forme de tire-bouchon est apparu dans les boucles, les menant finalement à se rompre. Plus précisément, ces plis provoquaient la rupture d’un brin de plasma, ce qui exerçait une pression supplémentaire sur les brins environnants. Ces derniers se brisaient alors les uns après les autres.

Au moment où les boucles se « cassaient », les chercheurs ont également détecté un pic de tension. Selon eux, en conditions réelles, un pic similaire pourrait fournir l’énergie nécessaire pour permettre la libération des particules à haute énergie et le rayonnement des CME.

Ces travaux (et d’autres à venir) seront essentiels pour mieux nous prémunir de ces éruptions. Ces dernières peuvent en effet perturber les communications radio, en particulier celles qui utilisent l’ionosphère pour la réflexion des signaux comme les communications à haute fréquence. Elles peuvent également affecter le fonctionnement des satellites, y compris les systèmes de navigation par satellite tels que le GPS. Enfin, nous savons également que les particules à haute énergie émises lors des éruptions solaires peuvent représenter un danger pour les astronautes en mission dans l’espace.