Pendant des siècles, les feux follets ont alimenté les légendes les plus sombres. Ces flammes bleues dansant au-dessus des marais et des cimetières ont été interprétées comme des esprits, des présages de mort ou des âmes perdues. Aujourd’hui, une équipe de chercheurs vient enfin d’expliquer ce phénomène naturel grâce à la découverte de « microéclairs » invisibles qui se produisent entre des bulles microscopiques. La science rattrape le folklore, et la réalité s’avère aussi fascinante que le mythe.

Un mystère vieux comme le monde

Les feux follets, connus scientifiquement sous le nom latin d’ignis fatuus (littéralement « feu insensé »), apparaissent spontanément la nuit dans les zones humides. Ces lueurs bleues-violettes semblent flotter au-dessus du sol, se déplaçant parfois comme animées d’une volonté propre avant de s’éteindre aussi mystérieusement qu’elles sont apparues.

Au Moyen Âge, ces flammes fantomatiques étaient considérées comme des manifestations surnaturelles. Dans le folklore européen, elles étaient associées aux feux de Saint-Elme, aux lanternes portées par des esprits malveillants cherchant à égarer les voyageurs, ou aux âmes en peine hantant les lieux de leur mort. Leur apparition fréquente dans les cimetières n’a fait que renforcer leur réputation macabre.

Même lorsque la science a commencé à s’y intéresser sérieusement, une partie du mystère persistait. Les chercheurs avaient établi que le méthane, ce gaz produit par la décomposition de matières organiques dans les marais, jouait un rôle central. Ils savaient que les feux follets résultaient d’une oxydation à basse température produisant une chimioluminescence caractéristique.

Mais une question cruciale restait sans réponse : comment ce méthane pouvait-il s’enflammer spontanément à température ambiante ?

Le problème de l’énergie manquante

L’énigme était de taille. Pour que le méthane s’enflamme normalement, il faut une source d’énergie importante, comme une étincelle ou une flamme. L’énergie d’activation nécessaire pour déclencher l’oxydation du méthane est bien trop élevée pour qu’elle se produise passivement dans la nature, simplement parce que du gaz s’échappe d’un marais.

Imaginez que vous ayez besoin d’allumer un feu de camp. Le bois seul ne suffit pas, même s’il y a de l’oxygène dans l’air. Il vous faut une allumette, un briquet, quelque chose qui apporte cette impulsion initiale. Pour le méthane des marais, où se trouvait cette allumette invisible ?

Les hypothèses ne manquaient pas. Certains scientifiques évoquaient la phosphine, un composé qui peut s’enflammer spontanément à l’air libre. D’autres mentionnaient des réactions chimiques complexes impliquant des bactéries. Mais aucune explication ne tenait vraiment la route lorsqu’on l’examinait de près.

La découverte des microéclairs

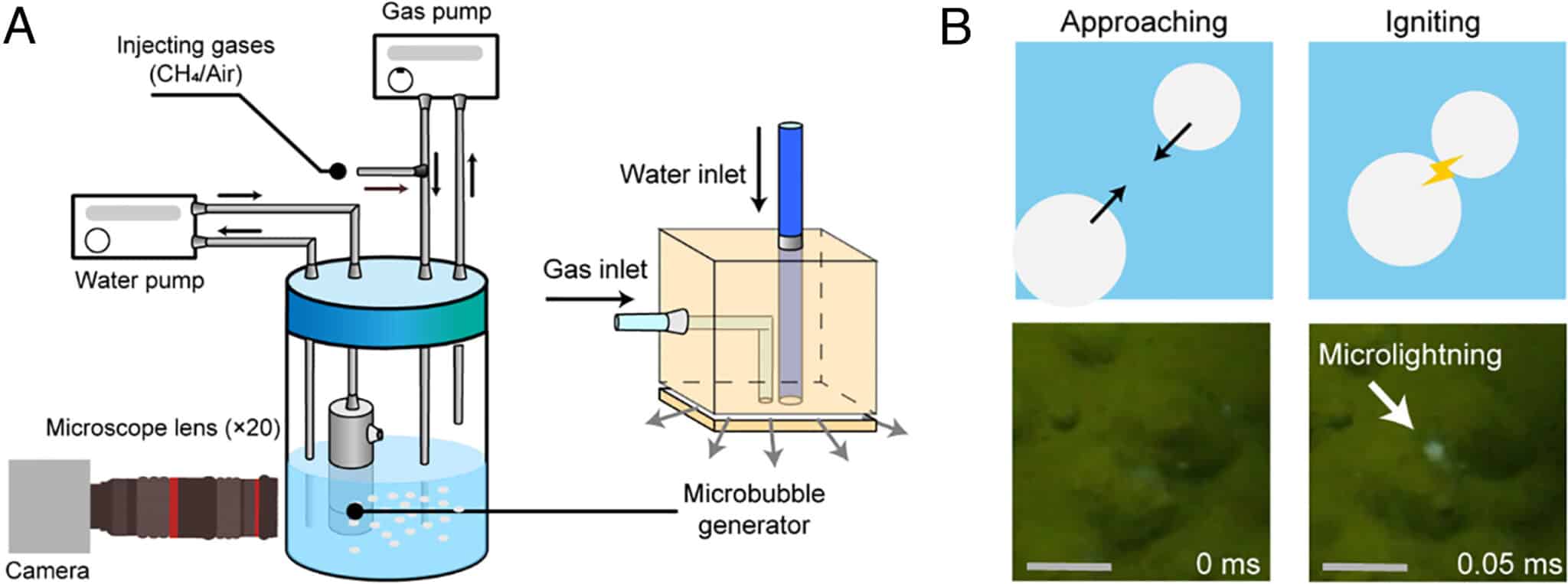

La percée est venue d’expériences en laboratoire minutieusement conçues. Les chercheurs ont introduit des bulles de méthane mélangé à de l’air dans de l’eau via une buse immergée. L’objectif était de reproduire ce qui se passe naturellement lorsque le gaz des marais remonte à travers l’eau stagnante.

Et c’est là que quelque chose d’extraordinaire s’est produit. Dans des conditions de bullage dense, ils ont observé de brefs éclairs lumineux entre les bulles adjacentes. Ces décharges électriques duraient moins d’une milliseconde, si rapides que l’œil humain ne peut les percevoir directement.

Grâce à l’imagerie haute vitesse, aux photodiodes et au comptage de photons, l’équipe a pu capturer et analyser ces phénomènes fugaces. Ce qu’ils ont découvert change notre compréhension du phénomène : les bulles microscopiques génèrent spontanément une charge électrique de surface. Lorsque deux bulles se frôlent en remontant, cette charge se libère sous forme de mini-décharge électrique.

Ces « microéclairs » naturels fournissent exactement l’énergie d’activation nécessaire pour déclencher l’oxydation du méthane. C’est l’allumette invisible que les scientifiques cherchaient depuis des décennies.

Une réaction en chaîne fascinante

Le processus est d’une élégance remarquable. Lorsque la matière organique se décompose au fond d’un marais ou d’une zone humide, elle libère du méthane. Ce gaz, plus léger que l’eau, remonte en formant de minuscules bulles. En s’élevant à travers l’eau, ces bulles se frottent contre les molécules d’eau et autres particules, accumulant une charge électrique statique, exactement comme vous pouvez générer de l’électricité statique en frottant un ballon contre vos cheveux.

Lorsque plusieurs bulles chargées se rapprochent suffisamment, la charge se libère brutalement sous forme de micro-décharge. Cette étincelle microscopique, bien qu’invisible à l’œil nu, suffit à amorcer l’oxydation du méthane. La réaction qui s’ensuit produit une lumière bleu-violet caractéristique et dégage de la chaleur mesurable, même à température ambiante.

Les chercheurs ont confirmé ce mécanisme par spectrométrie de masse, surveillance de température et analyse des spectres d’émission. Leurs mesures ont démontré sans ambiguïté que ces décharges initient une oxydation non thermique du méthane dans des conditions ambiantes ordinaires.

Des implications qui dépassent les marais

Cette découverte ne résout pas seulement une énigme folklorique. Elle révèle un mécanisme fondamental qui pourrait jouer un rôle dans de nombreux systèmes naturels et artificiels. Les interfaces entre gaz et eau, omniprésentes dans la nature, pourraient être le siège de phénomènes électriques et chimiques que nous ne soupçonnions pas.

Pensez aux océans, où d’innombrables bulles se forment et remontent constamment. Aux rivières, aux lacs, aux nuages. Partout où des gaz et des liquides se rencontrent, ces micro-décharges pourraient influencer la chimie de l’environnement de manière subtile mais significative.

Les scientifiques notent que leurs résultats « démontrent que les décharges électriques transitoires aux interfaces gaz-eau peuvent favoriser la chimie redox, élargissant ainsi le rôle des phénomènes interfaciaux » dans notre compréhension du monde naturel.

Quand la science éclaire le mythe

Les feux follets perdent peut-être leur mystère surnaturel, mais ils gagnent quelque chose de tout aussi précieux : une place dans notre compréhension rationnelle de la nature. Ces flammes fantomatiques qui ont terrifié nos ancêtres ne sont que des manifestations visibles de processus électrochimiques subtils se déroulant à l’échelle microscopique.

La prochaine fois que vous entendrez parler de lueurs étranges dans un marais, vous saurez qu’il ne s’agit pas d’esprits, mais de millions de bulles microscopiques échangeant des micro-décharges électriques, transformant le méthane en une danse lumineuse éphémère. La réalité, une fois comprise, n’en demeure pas moins fascinante.