Depuis des décennies, les astronomes scrutent l’espace à la recherche de preuves tangibles de la naissance des mondes. Ils observaient des indices troublants dans les disques de poussière cosmique, mais la pièce manquante du puzzle leur échappait obstinément. Aujourd’hui, cette quête prend fin avec une observation révolutionnaire qui confirme enfin leurs théories les plus audacieuses.

Le mystère des anneaux fantômes

Dans le cosmos, la naissance des planètes demeure l’un des spectacles les plus fascinants et pourtant les plus difficiles à saisir. Autour des jeunes étoiles, des disques tourbillonnants de gaz et de poussière s’étendent sur des milliards de kilomètres. Ces structures, appelées disques protoplanétaires, constituent les berceaux où naissent les futurs mondes.

Grâce à des observatoires sophistiqués comme ALMA, les scientifiques ont identifié des motifs intrigants dans ces disques : des sillons sombres, des anneaux vides qui semblent sculptés par une force invisible. La théorie suggérait que des planètes embryonnaires creusaient ces tranchées en aspirant la matière environnante lors de leur croissance. Mais cette explication restait purement spéculative.

« Des dizaines d’articles théoriques ont été écrits sur le fait que ces trous observés sont causés par des protoplanètes, mais personne n’en a jamais trouvé de définitif jusqu’à aujourd’hui« , explique Laird Close, professeur d’astronomie à l’Université d’Arizona et co-auteur de cette découverte historique.

WISPIT 2b : la première preuve tangible

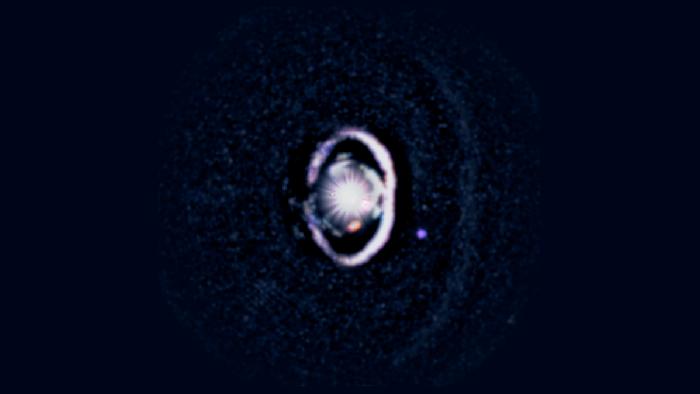

Le système stellaire WISPIT 2 vient de changer la donne. Située dans un groupe d’étoiles jeunes relativement proche de nous, cette étoile ressemble à une version infantile de notre Soleil. Son disque protoplanétaire présente les fameux anneaux sombres qui intriguent tant les chercheurs.

Mais cette fois, les observations en lumière infrarouge et optique ont révélé l’impensable : une planète massive nichée précisément dans l’un de ces sillons. WISPIT 2b, comme l’ont baptisée les découvreurs, constitue un géant gazeux colossal pesant cinq fois la masse de Jupiter. Sa trajectoire orbitale l’emmène à une distance vertigineuse de son étoile, soit 56 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil.

Cette découverte résout instantanément un débat qui divisait la communauté astronomique depuis des années. Les sceptiques remettaient en question la capacité des protoplanètes à façonner ces structures distinctives. Désormais, la preuve est sous leurs yeux.

Laird Close, Université de l’Arizona

Un système en pleine ébullition

L’histoire ne s’arrête pas là. Les chercheurs ont également identifié une seconde planète candidate, provisoirement nommée CC1. Cette dernière surpasse encore WISPIT 2b en terme de masse avec ses neuf masses joviennes, tout en évoluant sur une orbite plus serrée, à environ 15 fois la distance Terre-Soleil.

Cette configuration rappelle étrangement notre propre système solaire, avec ses géantes gazeuses réparties dans les régions externes. CC1 occuperait une position comparable à celle comprise entre Saturne et Uranus dans notre voisinage cosmique.

Une machine à remonter le temps cosmique

« Obtenir une image de ces planètes en formation s’est avéré extrêmement difficile, et cela nous offre une réelle opportunité de comprendre pourquoi les milliers de systèmes exoplanétaires plus anciens qui existent sont si diversifiés« , souligne Christian Ginski de l’Université de Galway.

Le système WISPIT 2 représente effectivement une fenêtre temporelle exceptionnelle. Observer ces mondes naissants équivaut à contempler notre propre système solaire tel qu’il était il y a 4,6 milliards d’années. Cette perspective unique pourrait éclairer les mécanismes qui ont façonné la diversité étonnante des architectures planétaires découvertes dans notre galaxie.

L’exploit technologique derrière la découverte

Cette prouesse observationnelle n’aurait pas été possible sans des instruments d’une précision inouïe. Le système d’optique adaptative extrême MagAO-X du télescope Magellan au Chili, associé au grand télescope binoculaire d’Arizona et au très grand télescope de l’Observatoire européen austral, ont permis de percer les secrets de ce système lointain.

« Découvrir cette planète a été une expérience extraordinaire« , confie Richelle van Capelleveen de l’Université de Leyde. Cette découverte fortuite dans un groupe d’étoiles peu étudié promet d’établir WISPIT 2 comme système de référence pour les futures recherches sur la formation planétaire.

Les résultats de cette étude révolutionnaire sont publiés dans The Astrophysical Journal Letters, marquant une nouvelle ère dans notre compréhension de la genèse des mondes.