Personne n’a jamais foulé une autre planète. Et pourtant, certaines nous rendent visite. Les météorites, ces fragments d’astéroïdes ou de planètes arrachés par de violents impacts, sont des messagers du système solaire. Grâce à elles, nous avons pu étudier des morceaux de Mars, tombés sur Terre il y a des millénaires. Mais qu’en est-il de Mercure, cette planète si proche du Soleil qu’elle en devient presque inaccessible ? Une nouvelle étude relance un vieux mystère : et si deux météorites retrouvées dans le Sahara étaient en réalité issues de la surface brûlante de Mercure ?

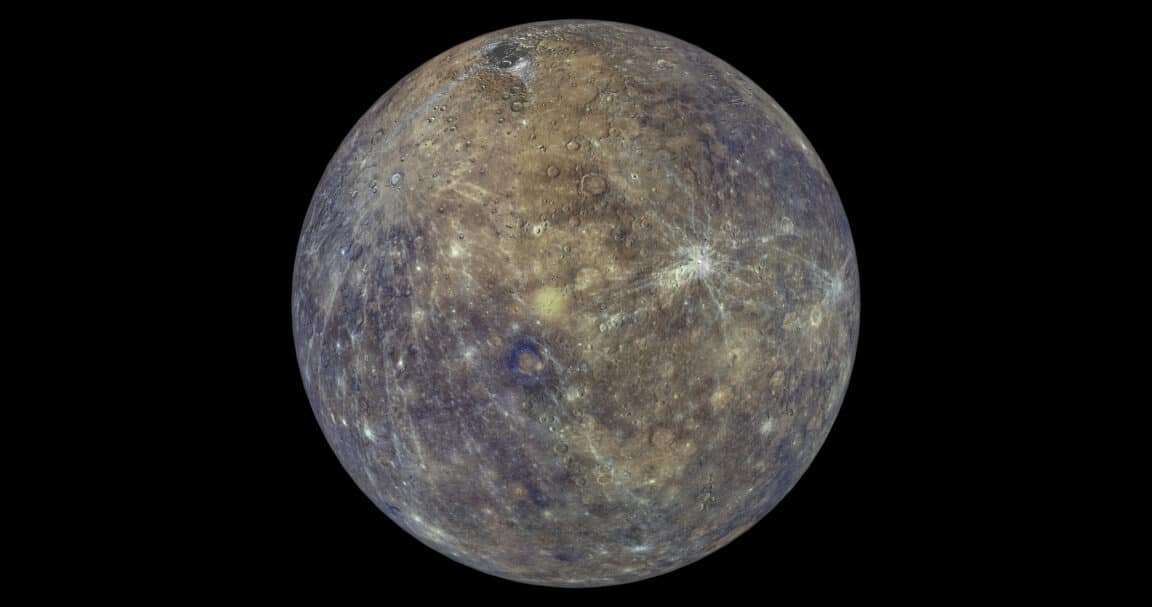

Mercure, la planète interdite

Avec une température moyenne d’environ 167 °C (et des pics bien plus extrêmes), Mercure n’est pas vraiment une destination de rêve. Située à seulement 58 millions de kilomètres du Soleil, la planète est un véritable enfer minéral, battu par des radiations intenses. Les rares sondes ayant tenté de l’approcher — comme Mariner 10 ou MESSENGER — ont dû composer avec des conditions extrêmes. Et aucun engin ne s’est encore posé à sa surface.

Alors, en attendant que la mission européenne-japonaise BepiColombo n’y arrive (en 2026), nos meilleures chances d’analyser Mercure reposent peut-être… sur des cailloux tombés ici-même, sur Terre.

Des météorites du désert qui intriguent les scientifiques

C’est dans le Sahara, vaste désert et terrain de chasse idéal pour les chasseurs de météorites, que deux spécimens intrigants ont été découverts. Baptisées Ksar Ghilane 022 (Tunisie) et Northwest Africa 15915 (Maroc), ces météorites ne ressemblent à rien de connu.

Elles sont classées comme achondrites, c’est-à-dire des météorites sans chondres (ces petites sphères caractéristiques de nombreux météorites primitives), riches en silicates comme l’olivine ou le pyroxène. Jusque-là, rien d’anormal. Mais ce sont leurs similitudes avec les données récoltées sur la croûte de Mercure par la sonde MESSENGER qui ont attiré l’attention de l’équipe dirigée par Ben Rider-Stokes, planétologue à l’Open University (Royaume-Uni).

Des cailloux venus de Mercure… ou presque ?

Alors, peuvent-elles vraiment venir de Mercure ? La réponse est : peut-être. Mais c’est compliqué.

Car si leur composition chimique et minéralogique semble compatible avec la croûte mercurienne, un détail ne colle pas : les signatures isotopiques de l’oxygène et la teneur en silicates pauvres en fer. Ces propriétés sont proches de celles des aubrites, une autre classe de météorites que l’on pense issues d’astéroïdes riches en enstatite — mais pas de Mercure, dont la surface est bien plus riche en métaux et affiche un spectre lumineux très différent.

Alors pourquoi cette ressemblance ? C’est là que la théorie du “proto-Mercure” entre en jeu.

Et si elles venaient d’un Mercure ancien, aujourd’hui disparu ?

Il y a plusieurs milliards d’années, Mercure était peut-être très différente. Sa surface primitive, avant d’être criblée d’impacts et modifiée par le volcanisme, aurait pu présenter une composition plus proche de celle de ces mystérieuses météorites. Ces fragments — âgés d’environ 4,5 milliards d’années — pourraient donc être des vestiges d’une croûte ancienne, disparue depuis.

Autre possibilité : ils ne viennent pas de Mercure, mais d’un corps céleste aujourd’hui disparu, un parent éloigné, une « pré-Mercure » du système solaire interne. Une hypothèse qui, si elle était confirmée, offrirait une fenêtre inédite sur les tout premiers temps de notre système solaire.

BepiColombo : le juge de paix

Pour l’instant, aucune preuve formelle ne permet d’affirmer que ces deux météorites viennent bien de Mercure. Mais avec l’arrivée prochaine de la mission BepiColombo en orbite autour de la planète, les scientifiques espèrent pouvoir comparer en détail les données spectrales de la surface de Mercure avec celles de ces mystérieux échantillons terrestres.

Si une correspondance directe était trouvée, cela changerait notre compréhension de l’histoire géologique de Mercure— et confirmerait qu’il est possible, bien qu’extrêmement rare, qu’un morceau de cette planète ultra-proche du Soleil ait réussi le voyage jusqu’à nous.

Un caillou du Soleil sous vos pieds ?

Qu’ils viennent de Mercure ou non, Ksar Ghilane 022 et NWA 15915 sont exceptionnels. Ils nous rappellent que chaque météorite est un fragment d’histoire cosmique, et que notre planète, loin d’être isolée, reçoit régulièrement la visite de pierres tombées des cieux — parfois venues de mondes que l’on n’a jamais approchés.

La prochaine fois que vous croiserez un caillou étrange dans le désert, qui sait ? Peut-être tient-il un secret vieux de 4,5 milliards d’années — et venu tout droit de l’enfer solaire.