Pour la première fois dans l’histoire de la microbiologie, des scientifiques ont filmé en direct l’exécution microscopique d’une bactérie par un antibiotique. Les images obtenues par une équipe de l’University College London dévoilent un processus fascinant et contre-intuitif : l’antibiotique ne détruit pas directement sa cible. Il la manipule pour qu’elle se saborde elle-même. Cette découverte, publiée fin septembre dans Nature Microbiology, pourrait transformer notre approche des infections résistantes qui tuent des millions de personnes chaque année.

Un ennemi invisible qui résiste

Les bactéries à Gram négatif représentent l’une des menaces sanitaires les plus préoccupantes de notre époque. E. coli, Salmonella, Shigella : ces micro-organismes partagent une caractéristique redoutable. Chacune de leurs cellules est protégée par une double membrane qui encadre une paroi cellulaire. Cette armure naturelle les rend particulièrement résistantes aux traitements antibiotiques classiques.

Face à cette forteresse bactérienne, la médecine dispose d’une arme de dernier recours : les polymyxines. Ces antibiotiques constituent souvent la dernière ligne de défense contre les infections devenues résistantes à tous les autres traitements disponibles. Leur efficacité est reconnue, mais jusqu’à présent, leur mécanisme d’action précis demeurait mystérieux.

Comment un antibiotique parvient-il à franchir ce double bouclier cellulaire ? La question taraude les chercheurs depuis des décennies. Comprendre ce processus pourrait permettre de développer des traitements encore plus efficaces contre les infections mortelles.

Voir l’invisible en temps réel

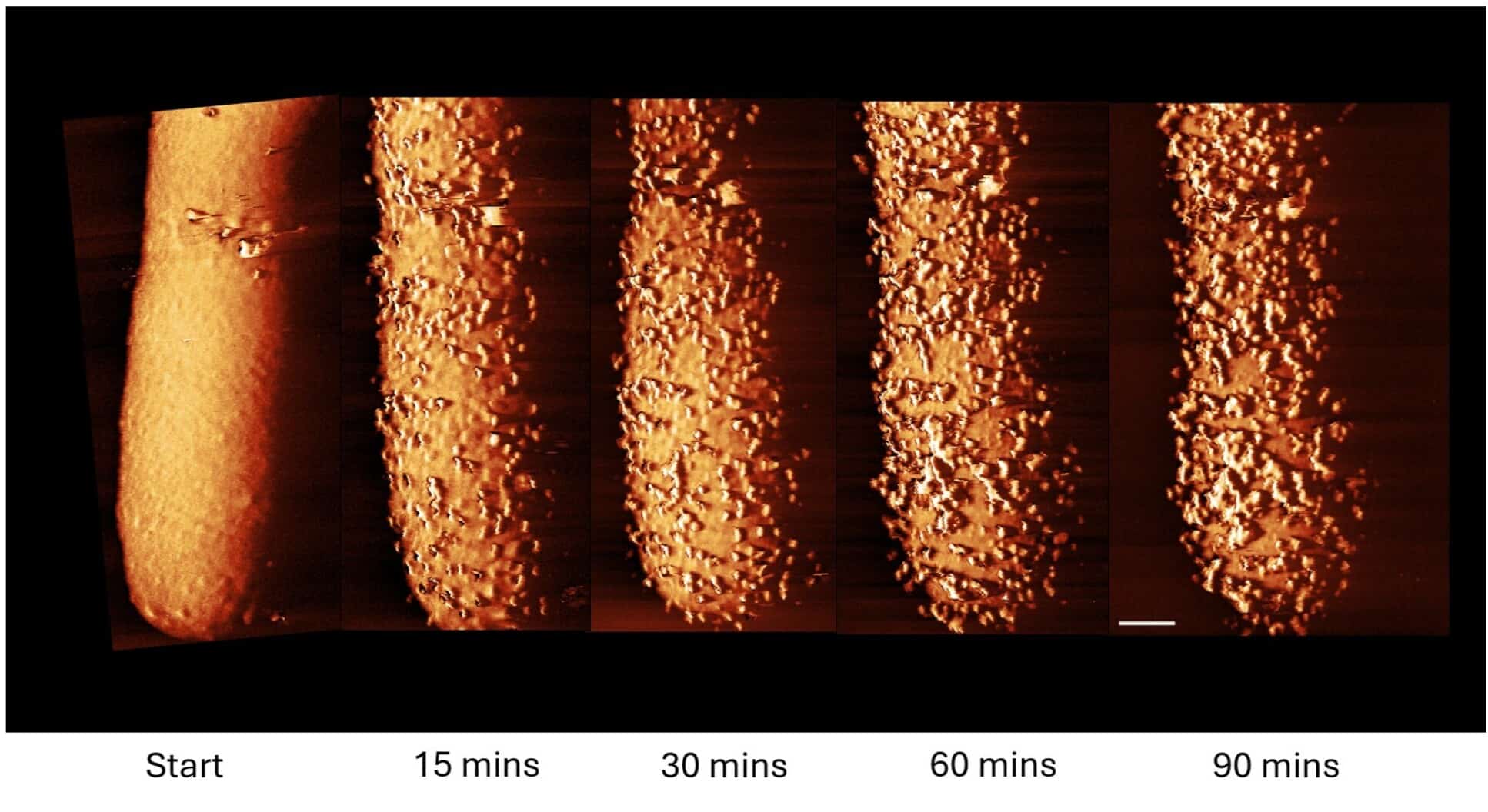

Carolina Borrelli et son équipe ont réussi un exploit technique remarquable. Grâce à la microscopie à force atomique, ils ont pu observer le combat microscopique entre l’antibiotique et la bactérie avec une précision jamais atteinte auparavant. Cette technique fonctionne comme un système de cartographie ultra-précis : une minuscule aiguille parcourt la surface des bactéries et détecte les moindres variations de leur forme.

Les chercheurs ont appliqué des polymyxines sur des colonies d’E. coli en pleine croissance, puis ont observé. Ce qu’ils ont vu les a stupéfaits. En quelques instants, la surface lisse de la membrane bactérienne s’est mise à développer de petites bosses. Ces protubérances se sont multipliées rapidement, comme si la bactérie était soudainement prise de convulsions.

La chercheuse l’a décrit avec enthousiasme : observer l’effet de l’antibiotique à la surface bactérienne en temps réel relevait de l’incroyable. Pour la première fois, l’équipe pouvait voir exactement comment l’antibiotique compromettait la protection bactérienne, seconde après seconde.

Le piège diabolique de l’antibiotique

L’analyse des images a révélé un mécanisme d’une élégance redoutable. Les polymyxines ne percent pas brutalement la membrane bactérienne. Elles la manipulent de manière bien plus subtile et dévastatrice.

L’antibiotique force la bactérie à accélérer frénétiquement la production des composants de sa membrane externe. Imaginez un maçon obligé de fabriquer et de poser des briques à un rythme impossible à tenir. Inévitablement, des failles apparaissent dans la construction. C’est exactement ce qui se produit à l’échelle microscopique.

Les bosses observées correspondent à des zones où la bactérie accumule trop rapidement du matériel membranaire. Cette surproduction désorganisée crée des points de fragilité. La membrane externe, censée protéger la cellule, développe alors des brèches. Ces ouvertures permettent aux molécules d’antibiotique de s’infiltrer à l’intérieur et d’achever leur travail létal.

La bactérie se retrouve ainsi victime de son propre système de défense. En tentant de réparer ou de renforcer sa membrane, elle crée les conditions de sa propre destruction.

La faille du système

Malgré son efficacité impressionnante, ce mécanisme présente une limite importante. Les polymyxines ne fonctionnent que contre les bactéries en pleine activité métabolique. Or, certaines bactéries possèdent une capacité de survie redoutable : elles peuvent entrer en dormance.

Dans cet état de sommeil profond, les micro-organismes cessent toute activité. Ils ne se nourrissent plus, ne se reproduisent plus, ne grandissent plus. Ils peuvent ainsi survivre pendant des années dans des conditions hostiles, attendant patiemment que l’environnement redevienne favorable pour se réveiller.

Puisque ces bactéries dormantes ne construisent pas activement leur membrane, l’antibiotique ne peut pas exploiter le mécanisme de surproduction pour les infiltrer. Elles échappent ainsi au traitement et peuvent potentiellement déclencher une nouvelle infection après l’arrêt des antibiotiques.

Une stratégie révolutionnaire en perspective

Cette découverte ouvre des perspectives thérapeutiques fascinantes. Bart Hoogenboom, co-auteur de l’étude et biophysicien, évoque déjà la prochaine étape : exploiter ces résultats pour améliorer l’efficacité des traitements antibiotiques.

L’idée peut sembler paradoxale au premier abord : combiner les polymyxines avec des molécules qui stimuleraient la formation de la membrane bactérienne. Cette approche permettrait d’amplifier l’effet piège de l’antibiotique. Plus la bactérie produirait rapidement sa membrane, plus les brèches se formeraient vite.

Une autre piste consiste à réveiller artificiellement les bactéries dormantes avant d’administrer l’antibiotique. En les forçant à sortir de leur sommeil protecteur, on les rendrait vulnérables au traitement. Cette stratégie pourrait permettre d’éradiquer complètement les infections au lieu de simplement les mettre en veille.

Ces travaux illustrent parfaitement comment l’observation minutieuse des mécanismes naturels peut conduire à des innovations thérapeutiques majeures. Dans la guerre microscopique contre les infections résistantes, comprendre précisément comment fonctionne chaque arme disponible devient crucial pour sauver des vies.