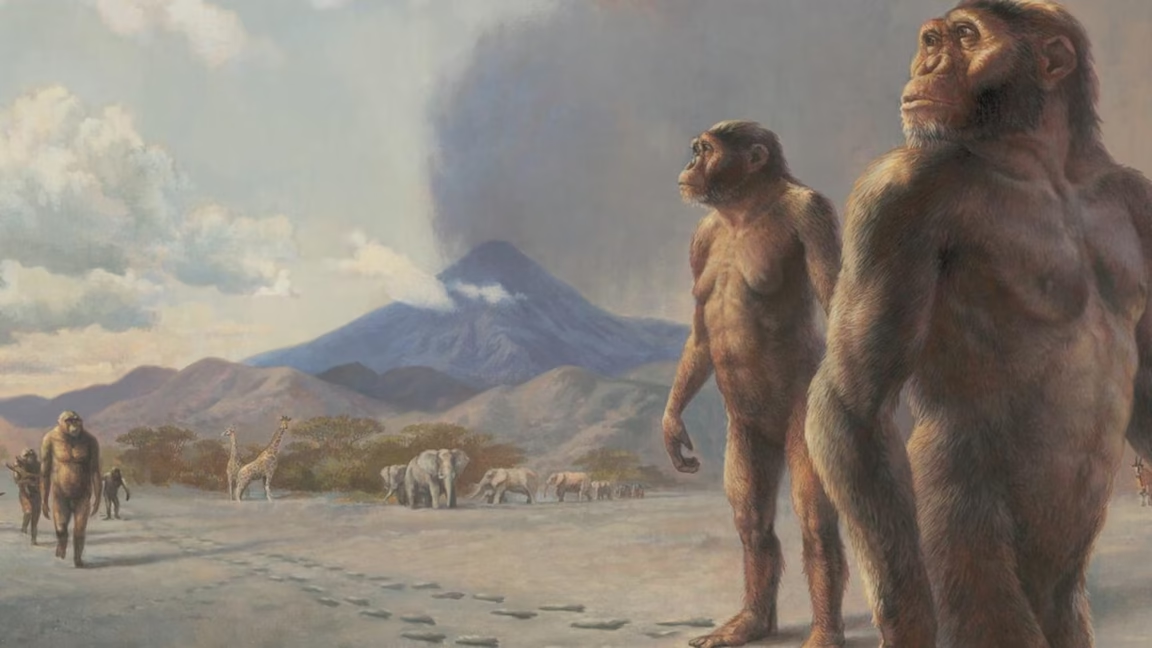

Et si nos ancêtres n’étaient pas aussi semblables aux humains modernes qu’on le croyait ? Une récente étude publiée dans The American Journal of Biological Anthropology révèle que certaines espèces fossiles d’hominidés présentaient un dimorphisme sexuel de taille bien plus marqué que celui observé chez Homo sapiens. En d’autres termes, les mâles étaient significativement plus grands que les femelles, une caractéristique que l’on retrouve aujourd’hui chez les gorilles ou les orangs-outans, mais pas chez nous. Ces résultats, obtenus grâce à une nouvelle méthode d’analyse des fossiles, pourraient bien transformer notre compréhension des structures sociales, de la reproduction et même des stratégies de survie de nos lointains ancêtres.

Une différence de taille qui en dit long

Le dimorphisme sexuel de taille (DST) est l’une des clés pour comprendre les dynamiques sociales d’une espèce. Chez les humains modernes, il est relativement faible : en moyenne, les hommes sont un peu plus grands que les femmes, mais avec un large chevauchement. En revanche, chez certains grands singes comme les gorilles, les mâles sont bien plus massifs que les femelles. Ce contraste n’est pas purement biologique : il reflète des comportements sociaux profondément ancrés, notamment la compétition entre mâles pour l’accès aux femelles, et la manière dont les ressources sont réparties au sein du groupe.

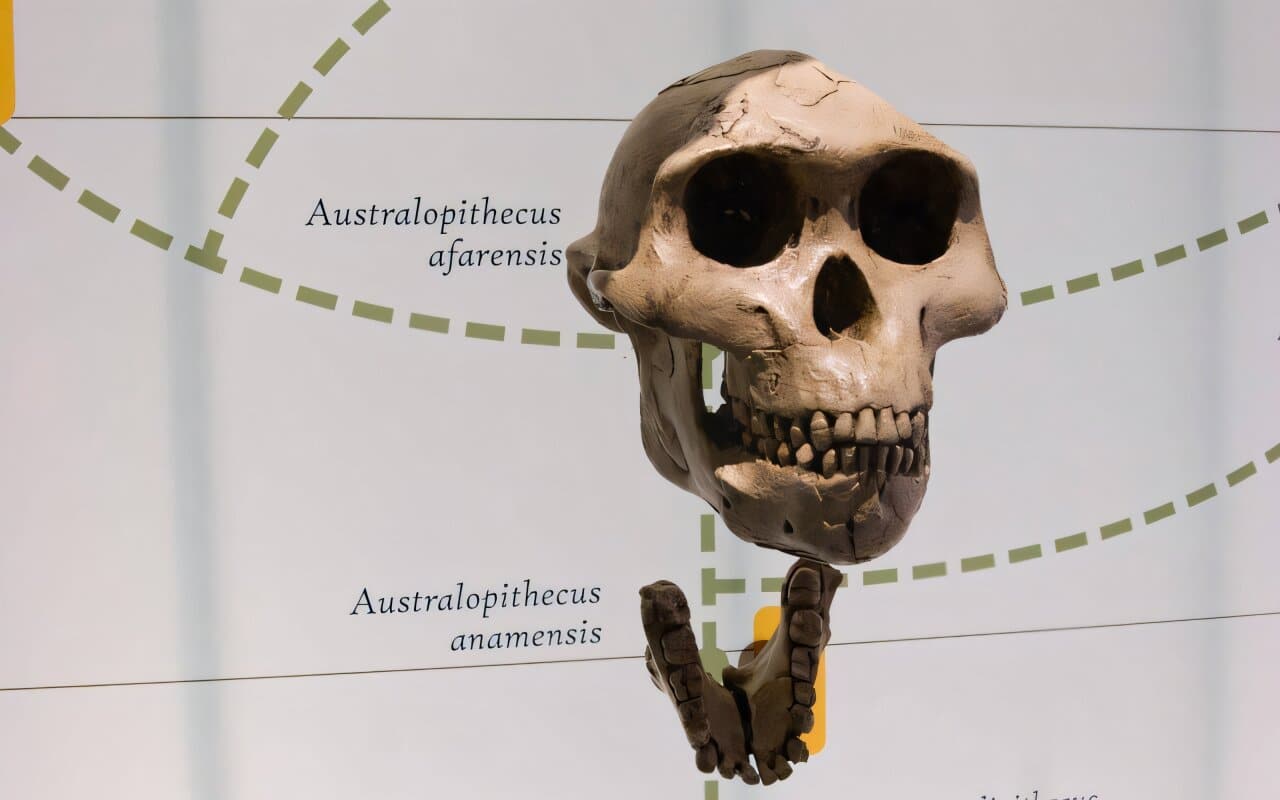

C’est précisément cette piste qu’a explorée Adam D. Gordon, anthropologue à l’Université d’Albany. En examinant les restes fossiles de deux espèces bien connues du genre Australopithecus – A. afarensis (dont fait partie le célèbre fossile « Lucy ») et A. africanus – il a mis en évidence une différence marquée de taille corporelle entre les sexes, plus grande encore que celle observée chez les gorilles.

Des fossiles fragmentaires, mais des méthodes innovantes

L’un des défis majeurs de la paléoanthropologie reste la rareté et l’incomplétude des fossiles. Pour estimer la taille corporelle d’individus disparus depuis des millions d’années, les chercheurs doivent souvent se contenter de fragments osseux : un fémur, un tibia, parfois un humérus. Or, déterminer le sexe à partir de ces restes est extrêmement difficile, et les échantillons sont souvent trop petits pour permettre des conclusions solides.

Pour contourner ces obstacles, Gordon a développé une méthode statistique de rééchantillonnage basée sur la moyenne géométrique de plusieurs mesures osseuses. Cette approche a été testée sur des spécimens modernes (humains, chimpanzés, gorilles) dont le sexe et la taille sont connus, puis appliquée aux fossiles d’Australopithèques.

Le résultat est sans appel : les mâles de A. afarensis et A. africanus étaient nettement plus grands que les femelles, dans des proportions qui dépassent largement celles de l’espèce humaine actuelle.

Ce que cela révèle sur leurs modes de vie

Mais pourquoi une telle différence de taille ? Selon la théorie de la sélection sexuelle, un DST élevé est souvent le signe d’une forte compétition entre mâles. Dans les sociétés où les mâles dominants peuvent monopoliser l’accès à plusieurs femelles, la grande taille devient un avantage évolutif. C’est le cas chez les gorilles, où le mâle alpha impose sa domination grâce à sa force physique.

L’étude suggère que les premiers hominidés vivaient dans des systèmes sociaux similaires, où les mâles de grande taille se disputaient l’accès à la reproduction. À l’inverse, les femelles auraient été soumises à des pressions différentes : dans des environnements contraints, une taille plus petite pouvait être un avantage énergétique pour la grossesse et l’allaitement.

Ainsi, la combinaison d’une forte compétition sexuelle et d’un stress environnemental élevé pourrait expliquer le DST prononcé chez ces espèces.

Deux espèces, deux trajectoires évolutives

Si les deux espèces étudiées présentent un DST important, elles diffèrent toutefois sur ce point. A. afarensis, qui a vécu entre 3,9 et 2,9 millions d’années en Afrique de l’Est, montre un dimorphisme encore plus marqué que A. africanus, présent en Afrique australe entre 3,3 et 2,1 millions d’années.

Cette différence pourrait refléter des pressions évolutives distinctes : par exemple, une compétition plus intense chez les mâles d’afarensis, ou des contraintes environnementales plus fortes chez les femelles d’africanus. Elle pourrait aussi suggérer que les deux espèces occupaient des niches sociales et écologiques différentes, malgré leur proximité évolutive.

Ces conclusions remettent en question l’idée selon laquelle tous les australopithèques partageaient des modes de vie similaires. Au contraire, elles indiquent une diversité comportementale et sociale plus grande que ce que l’on imaginait jusqu’ici.

Une nouvelle perspective sur l’évolution humaine

En révélant que nos ancêtres vivaient peut-être dans des sociétés plus hiérarchisées, avec une forte compétition entre mâles et des pressions énergétiques sur les femelles, cette étude ouvre la voie à une relecture de l’évolution humaine. Elle montre que la trajectoire qui a conduit à l’émergence d’Homo sapiens – avec ses sociétés plus égalitaires et moins polygynes – n’était pas inévitable, mais le fruit de changements progressifs dans les dynamiques sociales et environnementales.

En somme, ces os anciens nous parlent non seulement de biologie, mais aussi de société. Et ils nous rappellent que les chemins de l’évolution sont multiples, parfois surprenants, et toujours plus complexes qu’on ne le pense.