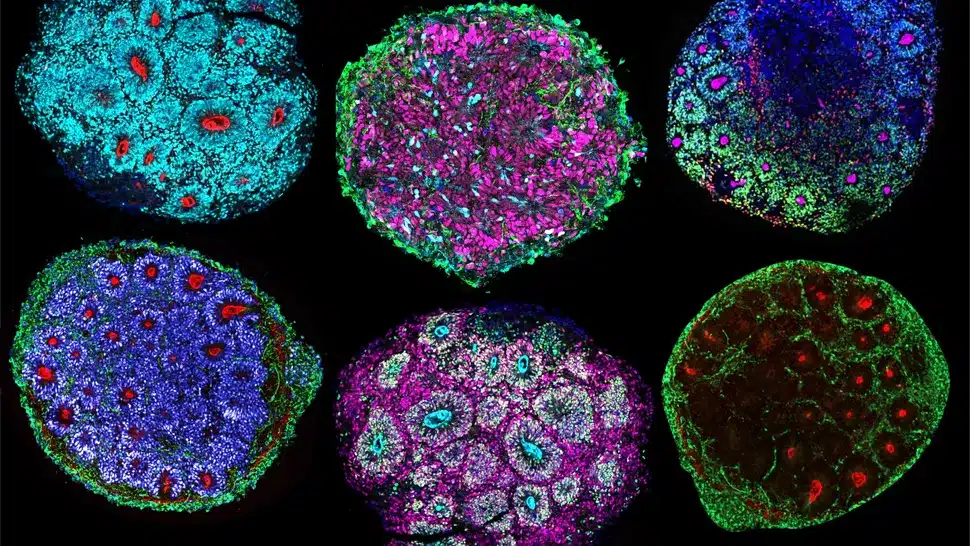

Les chercheurs se rapprochent d’une étape surprenante : la culture de cerveaux humains miniatures en laboratoire. Si ces “organoïdes cérébraux” restent aujourd’hui rudimentaires, leur évolution soulève des questions inédites sur la conscience, la douleur et la réglementation scientifique.

Qu’est-ce qu’un organoïde cérébral ?

Les organoïdes cérébraux sont de petits assemblages de tissu nerveux cultivés à partir de cellules souches humaines. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer en entendant « cerveau en boîte », ces structures sont encore très simples : elles ne contiennent qu’une fraction des neurones et circuits d’un vrai cerveau humain et mesurent généralement moins de quatre millimètres de diamètre.

Dans leurs premières versions, cultivés dans des plaques de Petri, ces tissus se développaient principalement en deux dimensions, limitant fortement leur complexité. Mais lorsqu’on les place dans des gels tridimensionnels ou des bioréacteurs rotatifs, les cellules s’organisent en réseaux qui rappellent certains circuits du cerveau embryonnaire. Ces progrès techniques permettent aux organoïdes de se rapprocher, sur le plan structurel, de parties spécifiques du cerveau humain.

La question de la conscience

Aujourd’hui, la plupart des neuroscientifiques s’accordent à dire que ces organoïdes restent trop simples pour être conscients. Dans un vrai cerveau, la conscience émerge de la communication complexe entre différentes régions de l’organe. Or, un organoïde ne reproduit souvent qu’une seule région et ne reçoit aucun signal sensoriel externe, comme la vue ou l’ouïe, limitant ses capacités à traiter l’information.

Pour certains chercheurs, cependant, il est prudent de ne pas exclure l’éventualité d’une conscience élémentaire. Andrea Lavazza, philosophe moraliste et neuroéthicien, définit la conscience chez un organoïde comme une capacité basique à ressentir des sensations, comme le plaisir ou la douleur. Selon Boyd Lomax, un organoïde doté de la structure neuronale interne nécessaire pourrait théoriquement ressentir une douleur même sans stimulus externe, à l’image des douleurs fantômes chez les amputés.

Mesurer la conscience reste cependant un défi majeur. Chez l’humain, les chercheurs utilisent des méthodes indirectes : activité électrique cérébrale, complexité perturbative des signaux neuronaux, réponses à des stimulations magnétiques ou sensorielles. Ces méthodes sont imparfaites et ne permettent pas de certitude absolue, surtout lorsqu’il s’agit de mini-cerveaux cultivés en laboratoire.

Des organoïdes de plus en plus sophistiqués

Les avancées récentes permettent de pousser la complexité encore plus loin. Les chercheurs peuvent désormais :

Ajouter des vaisseaux sanguins artificiels pour nourrir les cellules et reproduire des échanges métaboliques plus proches de la réalité.

Introduire de nouveaux types de cellules, comme la microglie, essentielle au fonctionnement du cerveau.

Fusionner plusieurs organoïdes pour former des assembloïdes, qui représentent plusieurs régions cérébrales et imitent les interactions neuronales entre zones distinctes.

Ces innovations augmentent la complexité des organoïdes et rapprochent, théoriquement, leurs circuits de ceux qui pourraient générer des expériences élémentaires, voire des sensations conscientes.

Les implications éthiques

Cette perspective soulève des questions éthiques inédites. Jusqu’à présent, les directives de la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches (ISSCR) considéraient que les organoïdes ne pouvaient ni ressentir la douleur ni être conscients, ce qui explique la régulation relativement souple.

Mais avec l’émergence d’organoïdes plus complexes, plusieurs chercheurs plaident pour une révision de ces règles. Selon Christopher Wood, la création potentielle d’entités conscientes oblige à envisager le bien-être de ces mini-cerveaux, de la même manière que la réglementation protège les animaux de laboratoire. Leurs intérêts et la possibilité qu’ils éprouvent de la douleur deviennent des enjeux moraux et scientifiques.

D’autres experts, comme Andrea Lavazza, estiment que la recherche peut continuer, mais qu’elle nécessite un encadrement rigoureux et multidisciplinaire, intégrant bioéthique, neuroscience et droit. L’idée n’est pas seulement de préserver le respect des organoïdes, mais aussi de prévenir des dérives avant qu’ils n’atteignent un niveau de complexité où la conscience pourrait se manifester.

Entre science et fiction

Si l’idée de mini-cerveaux cultivés en laboratoire évoque des scénarios de science-fiction, la réalité est encore très éloignée des “cerveaux en boîte” autonomes. Pour l’instant, ces organoïdes restent de précieux outils pour étudier le développement cérébral, les maladies neurologiques et tester de nouveaux médicaments.

Cependant, la combinaison des progrès technologiques et des innovations méthodologiques pourrait transformer ces laboratoires en lieux où la frontière entre science et conscience devient floue. Pour les scientifiques et les éthiciens, il s’agit d’anticiper ces possibles réalités avant qu’elles ne se matérialisent.

Les organoïdes cérébraux illustrent l’un des dilemmes les plus fascinants et complexes de la science contemporaine : jusqu’où pouvons-nous recréer la vie et, potentiellement, la conscience humaine en laboratoire ? Entre avancées scientifiques prometteuses et questions éthiques inédites, ces mini-cerveaux soulèvent des débats qui marqueront probablement les décennies à venir.

L’enjeu n’est pas seulement scientifique, mais moral : anticiper la conscience potentielle de ces entités et définir les règles de leur utilisation pourrait bien être l’un des défis les plus audacieux de la bioéthique moderne.