Imaginez une maladie contre laquelle nous possédons des traitements efficaces, des moyens de prévention éprouvés, et qui pourtant continue de faucher plus d’un million de vies chaque année. Ce n’est pas de la science-fiction dystopique, c’est la réalité actuelle de la tuberculose. L’Organisation mondiale de la santé vient de publier son rapport annuel, et derrière les chiffres encourageants se cache un paradoxe médical qui interroge notre capacité collective à éradiquer les fléaux évitables.

Une tueuse silencieuse qui ne désarme pas

La tuberculose demeure la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. En 2024, elle a causé environ 1,23 million de décès et touché 10,7 millions de personnes à travers la planète. Parmi ces victimes, on compte 1,2 million d’enfants, 3,7 millions de femmes et 5,8 millions d’hommes. Des chiffres vertigineux pour une pathologie que la médecine moderne sait pourtant combattre efficacement.

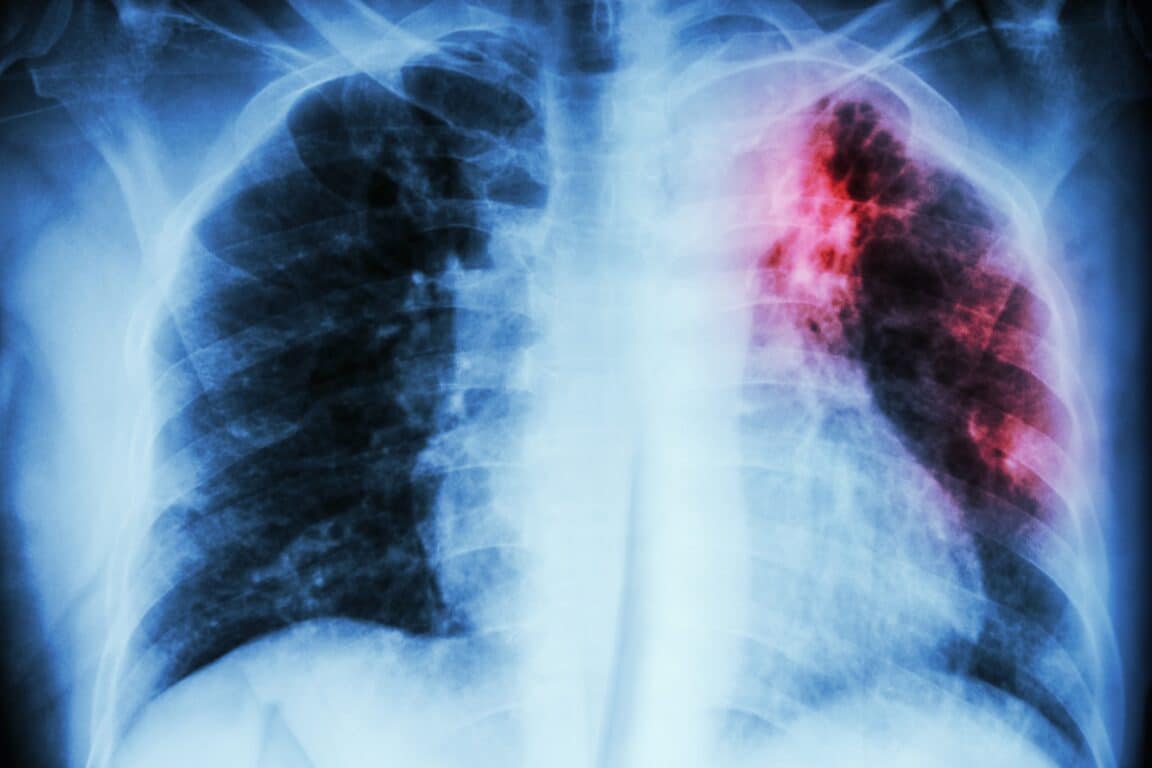

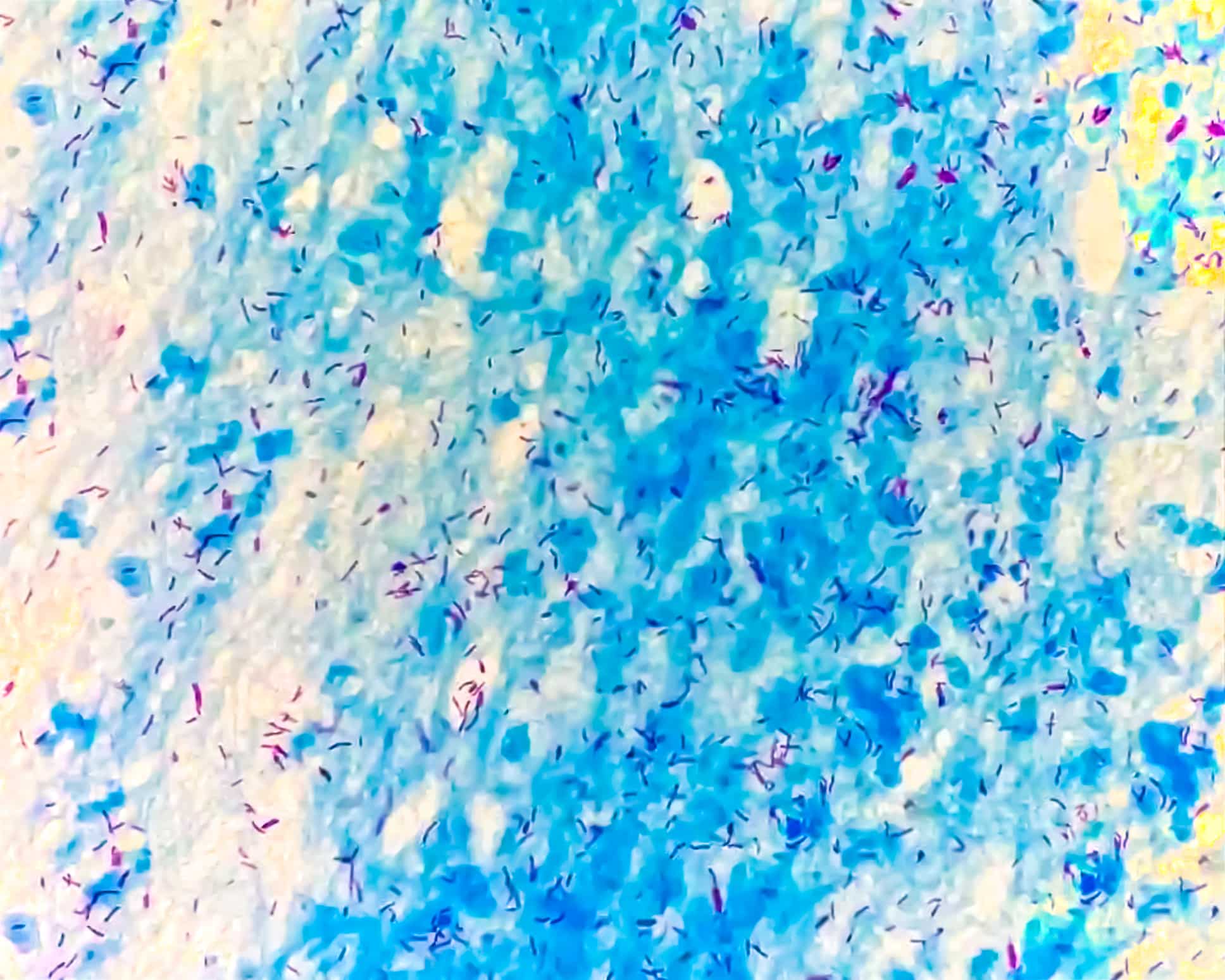

Cette affection bactérienne attaque principalement les poumons et se transmet par voie aérienne lors des éternuements, de la toux ou des crachats. Sa transmission est facilitée par la promiscuité et les conditions de vie précaires, ce qui explique sa persistance dans les régions défavorisées du globe. Contrairement aux virus émergents qui monopolisent l’attention médiatique, la tuberculose représente un ennemi ancien, connu et documenté, ce qui rend son bilan humain d’autant plus préoccupant.

Une géographie de l’inégalité sanitaire

La répartition géographique de la tuberculose dessine une carte implacable des inégalités mondiales. Huit pays concentrent à eux seuls les deux tiers des cas recensés. L’Inde occupe la première place avec un quart des malades de la planète, suivie de l’Indonésie, des Philippines, de la Chine, du Pakistan, du Nigéria, de la République démocratique du Congo et du Bangladesh.

Cette concentration n’a rien d’un hasard statistique. Elle reflète l’impact dévastateur de cinq facteurs de risque majeurs : la malnutrition, l’infection par le VIH, le diabète, le tabagisme et les troubles liés à l’alcool. Ces déterminants sociaux et comportementaux transforment une maladie théoriquement évitable en catastrophe sanitaire chronique pour des populations déjà fragilisées.

La situation devient particulièrement dramatique pour les personnes vivant avec le VIH, chez qui la tuberculose représente la première cause de mortalité avec 150 000 décès l’an dernier. Cette double peine illustre comment les pathologies s’alimentent mutuellement dans un cercle vicieux sanitaire.

Des progrès fragiles face à des moyens insuffisants

Pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19, qui avait désorganisé les services de santé, les indicateurs montrent une amélioration. Les décès ont diminué de trois pour cent par rapport à 2023, tandis que le nombre de cas a reculé de près de deux pour cent. Un record de 8,3 millions de personnes ont été diagnostiquées et ont accédé à un traitement en 2024, avec un taux de réussite thérapeutique passant de 68 à 71 pour cent.

Ces avancées ont permis de sauver 83 millions de vies depuis l’an 2000, une réussite médicale considérable qui démontre l’efficacité des interventions lorsqu’elles sont déployées à grande échelle. Pourtant, Tereza Kasaeva, responsable du département concerné à l’OMS, sonne l’alarme : les coupes budgétaires et les facteurs épidémiologiques persistants menacent d’anéantir ces progrès durement acquis.

Le nerf de la guerre reste financier. En 2024, seulement 5,9 milliards de dollars étaient disponibles pour la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Un montant dérisoire comparé à l’objectif de 22 milliards de dollars annuels fixé pour 2027. Ce sous-financement chronique, stagnant depuis 2020, explique en partie pourquoi une maladie guérissable continue de tuer massivement.

L’innovation comme lueur d’espoir

La recherche scientifique offre néanmoins des perspectives encourageantes. Actuellement, 63 tests diagnostiques sont en développement, 29 nouveaux médicaments font l’objet d’essais cliniques, et 18 vaccins candidats sont testés sur l’humain, dont six en phase trois, l’ultime étape avant l’homologation réglementaire.

L’intelligence artificielle fait également son entrée dans la bataille avec des outils capables de détecter la tuberculose plus rapidement et avec davantage de précision que les méthodes traditionnelles. Ces innovations technologiques, combinées à des schémas thérapeutiques plus courts et plus efficaces, transforment progressivement la lutte contre cette maladie, particulièrement dans les contextes où les ressources restent limitées.

Reste une anomalie médicale troublante : malgré son impact dévastateur, aucun nouveau vaccin contre la tuberculose n’a été homologué depuis plus d’un siècle. Le BCG, utilisé dans les programmes de vaccination infantile, demeure le seul disponible, et aucun vaccin pour adultes n’existe à ce jour. Cette carence vaccinale pour une maladie aussi meurtrière interroge les priorités de la recherche pharmaceutique mondiale.